Uno dei peggiori difetti dei poeti è quello di ricercare l’incomunicabilità scambiandola per una forma di grandezza. Eppure esistono, tra i poeti più ostici, dei rimatori di grande valore.

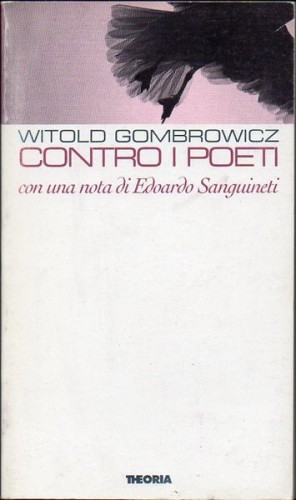

1 – Witold Gombrowicz contro i poeti

Se non fosse oramai connaturata in noi questa deprimente tendenza a esser così vigliaccamente urbani e politicamente corretti, uno dei piaceri maggiormente sopraffini che potremmo concederci sarebbe quello di ridere in faccia ai poeti. Perlomeno a molti di loro, diciamo giusto la maggior parte. Del resto, se lo sono meritato. Basta vedere quel loro ripugnante vezzo di atteggiarsi con fare ingessato e tracotante. Non si tratta di reagire rabbiosamente a un nostro complesso di inferiorità. È piuttosto una simpatica versione del castigat ridendo mores.

Ma in cosa consiste questo ridicolo costume dei poeti che tanto li rende fastidiosi? È presto detto: la loro ostentazione di presunta superiorità. Osservateli con attenzione o, peggio ancora, leggetene i versi. Nove volte su dieci, si ha il sospetto che non siano affetti da sentimenti umani. C’è sempre questa esibita distanza in loro, olimpica, quasi divina. Nel grosso dei casi risulta assolutamente sovradimensionata e frutto di un’esaltazione patologica.

Chiaramente, i più sono poi gli stessi che si rodono il fegato al pensiero di non essere letti, capiti – qualcheduno, in separata sede, ammette anche sottovoce che gli piacerebbe “essere acquistato”. Il dilemma però è come si possa pretendere di essere appetibili alla gente, quando si fa di tutto per risultare superiori a questa? Uno dei grandissimi problemi dei poeti è che soffrono quasi tutti di un eccesso di tendenza poetante. Arzigogolano, scrivono versi alati, parlano sempre di sentimenti elevati e vertiginosi. Insomma, svolgendo un’attività immensamente umana, quale quella del fare poesia, finiscono per sfiorare le vette del disumano. Sembra che non siano fatti di carne e ossa, che non vivano tra la gente, che non vadano al centro commerciale. Si potrà facilmente cercare di obiettare dicendo che il poeta, così come il narratore, ha da educare il popolo, da innalzare il sentire mediocre e triviale dell’uomo qualunque verso vertici che altrimenti quest’ultimo, in autonomia, non potrebbe raggiungere. In verità, troppo spesso tale posizione nasconde un malcelato aristocratismo che oscilla tra la mania e il grottesco. La mania è un’altra forma dell’esaltazione, appunto sovente ingiustificata; il grottesco sta nel fatto di raccontare sentimenti che non esistono, se non nella propria interiorità, quando non sono semplicemente autoimposti. Di frequente, quest’ultimo aspetto, comporta l’assunzione di un tono lirico talmente alto da risultare ermetico, per non dire molto più candidamente delirante. Provatevi a fare questo esperimento: prendete un autore ben recensito e di cui sinceramente non avete capito un solo verso e leggetelo a qualche amico. La maggior parte, quando ha almeno un titolo di studio di pregio e il lustro che questo comporta da difendere, sarà talmente in soggezione da commentare positivamente il componimento anche se non ci ha capito un accidente. Witold Gombrowicz, nel suo spassosissimo libro Contro i poeti, riferisce di aver addirittura invertito e mutato versi e parole, dopo che le persone coinvolte nel gioco avevano giurato e spergiurato di apprezzare il poeta di cui lui stava dando lettura, e che i convenuti alla serata letteraria non si sarebbero accorti di niente. Inutile dire che ciò è sintomatico di un culto ottuso e ingiustificato. I lettori hanno semplicemente paura di dire che non capiscono i poeti. Soprattutto, manca loro il coraggio per asserire chiaro e tondo che il grosso dei rimatori non ha proprio un bel niente da dire. La mancanza di semplicità che cagiona in noi sopore, il senso che ci accompagna leggendoli di essere al cospetto delle parole di un pazzo è del tutto fondato. Loro obietteranno con San Tommaso che un vaso recepisce in ragione della sua capienza. Già, ma se io sono il vaso in questione ho il diritto di rifiutare di ricevere le deiezioni altrui e qualsiasi altra forma di liquame organico.

Come giustamente sostiene sempre l’autore di Contro i poeti, la poesia è come lo zucchero: piace quando unito a bevande come il caffè, o ai dolci, ma risulta immangiabile se somministrato alla stregua di una pietanza, a meno di non voler poi rischiare di rimettere. Ecco, quando si eccede nel poetare e nel fare i poeti, nel buttarla in poesia a ogni costo per così dire, si colma la misura e il vaso trabocca di disgusto.

Vi siete mai chiesti perché un autore come Houellebecq invece, pur essendo complesso e ricercato, sia tra i più gettonati? È molto semplice: lo scrittore francese, rispetto ai suoi colleghi, ha il gran pregio, quando scrive poesia o narrativa, di parlare del sentimento dell’uomo contemporaneo con una conoscenza profonda che non ha quindi bisogno di mascherare un vuoto di comprensione dietro una maschera di falso ermetismo. Houellebecq non ha necessità di raccontare sentimenti inusitati per elevare il tono, piuttosto sa descrivere mirabilmente i suoi simili nelle miserie e nelle grandezze. Houellebecq, ma altrettanto Balzac o Zola, sono grandi scrittori perché per narrare non hanno bisogno di costruire una creatura da romanzo, un personaggio impossibile nella realtà. A loro basta l’uomo in carne e ossa, quello che gli cammina a fianco per strada e del cui spirito sono in buona misura intrisi. In questo senso sono per certi versi simili al prete che può capire bene la tentazione solo in quanto condivide col semplice fedele la condizione di peccatore, oltre che la gravosa realtà della carne. Questo lo si vede bene anche nelle poesie del noto autore francese, lì dove le angosce metropolitane messe in versi, per quanto ben dette, sono appunto quelle di molti di noi. Quei personaggi depressi, ossessionati dal sesso, privi di uno scopo e svuotati di ogni passione che non sia triste, sono in fondo il motivo che ha fatto di un’intelligenza raffinatissima come quella di Houellebecq un autore di culto letto e apprezzato in tutto il mondo.

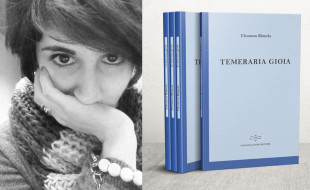

2 – Eppur gli ermetici… Eleonora Rimolo e l’ermetismo di ritorno

Eppure c’è tutta una non trascurabile frangia di neoermetismo, o ermetismo di ritorno caratterizzata da una sua ratio. Penso, per esempio, a Eleonora Rimolo con il suo ultimo libro, Temeraria gioia, Giuliano Ladolfi Editore. La lettura di questo, per certi versi lungo e densissimo testo, lascia di primo acchito spaesati. Non si tratta di un’opera facilmente assimilabile. Forse non basta neanche una seconda lettura. A un certo punto l’autrice sembra dire: adesso, se vorrai capire fino in fondo, dovrai venire sulla mia sponda, cercare di pensare come penso io, vedere attraverso le mie lenti distorte, giocare con me al mio tentativo di comprensione di me stessa. È lei stessa a lanciare la provocazione al lettore, già dalle prime liriche (I diseredati della parola/ restano tra i loro schiamazzi/ accalcati alla fermata/ dell’autobus). Sorge il dubbio di essere tra questi. Viene voglia di partecipare al bizzarro gioco in cui la Rimolo dice di sé, ma allo stesso tempo conserva una certa reticenza che non si capisce bene quanto sia sincera riservatezza e quanto timore di esporsi eccessivamente.

Come si diceva, il testo è densissimo, pregno di immagini che sono enigmi di un simbolismo ostico da sciogliere. C’è poi, come ha scritto qualcuno, “un vortice di echi letterari” che rimandano alle specifiche competenze dell’autrice in merito alla poesia classica. A ogni modo è interessante notare come, a fronte dell’oscurità difficile da dirimere di molti passi e che ben si presterebbe a una mera espressione di interiorità ripiegata su se stessa, la Rimolo riesca a trasporre lo stesso approccio anche quando il suo sguardo si rivolge verso il mondo circostante:

Non conosco l’uccello che vola

basso sopra il raccordo autostradale

si ferma e poi con la sua lunga ala

abbatte tutte le scene cittadine

– di molte cose non conosco il nome

ma so che oggi è finita un’epoca,

so che lui scriverà ancora ma questo

non lo salverà, so che avremmo potuto

dire di più e che nel guanto di queste

ispirazioni imperiture c’è l’estremo

tentativo di conciliare la vita

con la violenta gratitudine di morire.

E a questo punto tutte

sono ostili figure da taglio:

il povero sul ciglio, la donna in procinto

di spegnersi alla finestra

– o dentro la sacrestia, tutte le sere

e quelli che fanno della noia

il sufficiente nutrimento.

Rimane il dubbio, alla fine della lettura, se la giovane poetessa – che certamente conosce bene e padroneggia l’arte sottile del verso – non possa dare qualcosa di più. Del dolore e della lacerazione dell’esistere, di cui ha palesemente intima cognizione, resta nella sua lirica una dimensione inespressa che richiederebbe forse una punta di coraggio superiore, una scelta di chiamare le cose con il loro nome pur continuando a voler restare nel solco della poesia.

3 – Flaminia Cruciani per una poesia tra filosofia e inconscio

Come è noto, la filosofia in origine era uno strano ibrido che comprendeva sotto di sé dalle scienze (matematica, fisica, ecc) fino alla poesia. Assumeva sovente la forma del verso. Lo si può riscontrare per esempio nel noto Poema sulla natura di Parmenide. In molti casi sussiste tutt’oggi una certa commistione tra i piani, per quanto sia difficile che vi rientri il discorso prettamente scientifico. Certamente, ciò che oggi chiamiamo filosofia trova ampio spazio in forme di meditazione poetica. È il caso di Semiotica del male, Campanotto Edizioni, di Flaminia Cruciani, in cui, come dice il significato stesso della parola semiotica, ovvero scienza generale dello studio dei segni, si prendono in esame le manifestazioni del negativo, il rapporto segreto che il male ha con la vita. La cifra distintiva della Cruciani sta nel fatto che, per dare luogo alle sue riflessioni, si avvale di un armamentario di immagini mutuate dalla dimensione inconscia che tanta fortuna ha avuto nel secolo scorso (Con la mia bocca incatenata/ unta dalla pazzia/ mi feci sangue che bolle/ orribilmente lago/ poi snelle discese e in giù lesi/ scendemmo dispari senza guerra).

Come si potrà facilmente immaginare, si tratta di una lirica oscura e per molti versi inspiegabile, almeno in senso univoco e inequivocabile, che dissipi ogni dubbio o sospetto interpretativo nato dalla lettura (Assaggia i piani della fossa/ non ti resta che questo/ tutto il resto te l’ha negato il nome/ che ti guadagni ogni giorno/ che sfida in catene l’esuberanza della vita/ muri il suo calore a spese della luce botanica/ che porti negli atomi/ dei ciliegi in fiore che non hai speso/ ma il tuo corpo è trave/ trave posticcia/ organo di divieto). È peraltro difficile estrapolare dal corpus del testo particolari sezioni, essendo questo una sorta di poema, che va pertanto letto nella sua interezza.

Anche nel caso della Cruciani, come in quello della Rimolo, è richiesto al lettore uno sforzo e una concentrazione notevoli. In special modo per quel che riguarda la prima poetessa, la complicazione dei versi e delle immagini raggiunge bizzarre e affascinanti forme di insondabilità labirintica. A ogni modo, in questo dedalo di versi che si intersecano e dividono, si contraggono e poi deflagrano, vi sono, anche per i meno addentro alla materia poetica, improvvisi sprazzi che se, com’è ovvio che sia, conservano la peculiarità sempre tacita della poesia, risultano comunque veicolo di messaggi almeno nella loro essenza difficilmente fraintendibili:

In altre terre accadeva l’umano

ma io non volevo spogliare

quel dominio vitale

non volevo trattenere quel rimorso

sorridere ai dubbi rapaci

qui si moriva credendo di vivere, ma sepolti;

svincolati dal genere umano,

atrocità, crimini, fame, guerre nucleari

tutto si propagava fuori da quella

perfetta repubblica dell’indifferenza

oltre i grovigli del superfluo.

Ostentavano sentenze guadagnando stelle

in un’inerzia scuffiata a ridosso del vero

tronfi di antenati illustri

con la bocca chiusa curavo le mie vene

costringevo, falsificavo

negavo l’altrove in quel divieto di sosta.

Questa la mia follia indenne

Mi serve il male, mi serve a capire.

4 – Luigi Cannillo nel vortice della galleria del vento, tra oscurità e luce

La cifra distintiva della poesia di Luigi Cannillo, in Galleria del vento, La Vita Felice, è che, anche quando ti sfugge, non puoi fare a meno di pensare di essere al cospetto di un poeta. È rigoroso in modo intransigente. Non lo si può semplicemente leggere, bisogna meditarlo. Palesemente, non c’è in lui la minima voglia di finire sugli scaffali dei supermercati accanto a Ken Follett. Vuole essere capito, ma solo da chi ne sarà in grado. In ogni caso, non si tratta per niente di una necessità.

Il titolo del libro è una metafora che fa riferimento all’ambito tecnologico. La galleria del vento è una sorta di struttura atta a collaudare le auto investite da turbini di vento, appunto. Non è difficile comprendere il parallelismo tra questo apparecchio coi suoi vortici e le sue distruzioni e la nostra vita che certo non manca di essere esposta alle più svariate intemperie.

Come in una galleria del vento, in cui tutto si confonde e si scontra, molti elementi confluiscono in questa raccolta e la forza poetica di Cannillo sta nel cercare – riuscendovi – di imporre un ordine. La prima parte, sicuramente la più immediata per il lettore medio, è dedicata alla madre morta, e si intitola L’ordine della madre. All’inizio di ogni sezione, l’autore cerca di accompagnare il lettore verso la comprensione del testo anche con l’ausilio di diversi eserghi.

Dopo aver affrontato il tema della madre e della sua permanenza anche nella morte, attraverso un ordine seppur fragile tra le cose rimaste che sembra quasi costituirne lo scheletro ontologico, un’essenza di stabilità dietro queste, eccolo affrontare argomenti apparentemente dei più disparati. Dai segni zodiacali, al corpo proprio e dell’altro, per finire con alcune liriche dedicate alla sua “seconda patria”, Berlino.

Viene da chiedersi se si tratti appunto di un affastellamento scriteriato, ma dopo un’attenta indagine un assetto appare. L’ordine sta nell’autore stesso, nelle sue scelte stilistiche che ritornano, nelle opzioni linguistiche, perfino nei termini che si echeggiano e ricompaiono da un capo all’altro del testo conferendo compattezza al dettato generale.

Nella rosa dei temi di Galleria del vento, troverete anche la perdita, la necessità della parola per gettare ponti, l’altro, e finanche l’erotismo non già gravato di materialismo – in ciò Cannillo tradisce la sua appartenenza alla vecchia generazione –, ma lieve. In alternanza, come dice Rossani dal Corriere, il verso sarà “talvolta oscuro, talvolta lampante”. Certamente non vi sono nel testo brusche cadute di tono.

Adatto a chi ama un autore come Montale, nella sua produzione meno battuta dalla manualistica. Non fatevi spiazzare dalla quasi totale assenza di punti e di virgole. A fronte di certe libertà a livello interpuntivo – che sono uno dei pochissimi aspetti ultracontemporanei di Cannillo – il verso ha una compostezza inappuntabile che dirime ogni confusione cagionata nell’uomo dal vento che, feroce, lo sferza.

Chi scuote questa galleria del vento

dove oscillano fiori e fondamenta

e palpitanti ci animiamo?

Come pianure disperse nella nebbia

misuriamo la potenza del vuoto

respirando l’aria dell’attrito

I cristalli del corpo si accendono

nell’alito imprevisto che ci sfiora

Sono lampi e scatti nel corridoio buio,

e sulla pelle vetro si alterna

a velluto, nel vortice che scorre

sul tappeto o si impenna

un capitano naviga il destino

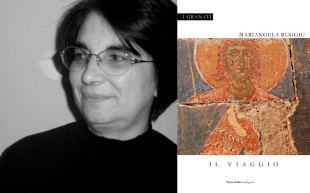

5 – Mariangela Ruggiu e il dirsi senza nascondimenti

In uno dei suoi testi meno pregnanti sul versante narrativo, ma maggiormente gravidi sul piano teorico, I sommersi e i salvati, Primo Levi si scaglia contro i teorici postmoderni dell’incomunicabilità. “Comunicare si può e si deve”, scrive a un certo punto l’autore, stufo di giri di parole e argomentazioni surrettizie, e chiosa dicendo “Rifiutare di comunicare è colpa”. Un proposito affine a queste parole sembra animare la lirica di Mariangela Ruggiu nel suo ultimo libro, Il viaggio, uscito per Terra d’ulivi Edizioni. La poetessa sarda evita con tutte le sue forze la demoniaca lusinga della parola di fare da schermo e muro protettivo. C’è una semplicità d’animo in lei, un’umiltà del presentarsi che si accompagna a un profondo e toccante sentire. La Ruggiu non ha paura di rischiare d’essere, se il caso, anche banale e comune. L’essere genuinamente umana non la ripugna (perché stanno le mie domande appese/ in questo silenzio muto?/ eppure non chiedo niente di frivolo/ solo capire, leggere quello che è scritto/ trattenere l’amore, dare un senso al dolore/ e curare ferite, che non finisca ora la vita/ questo progetto incompiuto/ che mi lega con fili d’amore/ io provo a chiedere, a volte è un urlo/ nel silenzio strappato). Le domande dell’uomo sono in fondo essenziali e terribili. Intorpidire le acque non aiuterebbe nessuno. Meglio chiedere in modo diretto, ché l’abissale tormento del nostro esserci domanda impellente ogni giorno (il mio regno non è di questo mondo/ dici/ e così rimango sola/ in queste cose che non sono tue/ aspetta, e la fame allora?/ il dolore che ci svena/ la paura, l’orrido e crudele uccidersi/ questa guerra, tutto vano?/ di questo mondo sono piena/ di questo mondo ho corpo ed ho radici/ ed ora tu mi dici/ che di tutto questo niente vale/ e allora perché mi hai chiamato/ in questo mondo distratto).

La Ruggiu esplora tutta la gamma dei sentimenti più noti, dall’amore ai rapporti interpersonali, alla questione del divino, con la vitalità di un’adolescente alle prese con il suo diario intimo, ma aggiungendovi la capacità, dono della maturità, di sondare e contenere gli eccessi. Il viaggio va affrontato come una confessione di un’amica che non fa mistero delle proprie fragilità. Semplicemente, a volte accade che questa amica sia una poetessa.