In genere fra storici di professione e giornalisti è invalso in Italia un tacito e deplorevole accordo. Gli accademici o aspiranti tali scrivono male, in maniera spesso involuta, con cattedratico sussiego, rivolgendosi non al pubblico dei lettori, anche di media cultura, ma ai loro colleghi, o di coloro di cui aspirano a divenire colleghi, vincendo un concorso. I giornalisti si appropriano delle loro ricerche, senza ovviamente citare le fonti, pubblicando volumi a carattere divulgativo che ovviamente piacciono di più al grande pubblico.

Vi sono state o vi sono delle eccezioni, dall’una come dall’altra parte. Uno di essi è esempio Giampaolo Pansa, che prima di essere stato un grande giornalista è stato un serio ricercatore storico, e con la sua tesi di laurea sulla Resistenza in provincia di Alessandria con cui vinse il Premio Einaudi avrebbe potuto aspirare alla carriera accademica. Quando pubblicò i suoi fortunatissimi volumi sul “sangue dei vinti” non mancò mai di citare le fonti cui aveva attinto (ricordò più volte anche il mio studio sulla Firenze della Ricostruzione, oggi fuori commercio, senza che gliel’avessi mai inviato) e diede alla maggior parte di essi un’impronta narrativa, a volte dialogica, quasi a far capire con franchezza al lettore di non trovarsi di fronte a un testo scientifico.

Sul fronte opposto, un Franco Cardini ha dimostrato nella sua vastissima produzione storiografica rigore scientifico e piacevolezza narrativa, a partire dal suo capolavoro sulle origini della cavalleria medievale, anticipato nell’anno accademico 1971-2 dalle sue brillanti lezioni di cui fui giovanissimo uditore.

Si tratta però di eccezioni, ed è difficile non sorridere della gaffe di un simpaticissimo e intellettualmente onesto divulgatore che nella bibliografia di un suo libro sullo squadrismo, tanto per far vedere di avere consultato molti libri, ingannato dal titolo ne inserì anche uno, intitolato Il manganello, di un certo Pietro Aretino. Così come è doloroso dover riconoscere che un capolavoro storiografico come la purtroppo incompiuta biografia mussoliniana di Renzo De Felice non sia facilmente proponibile al grande pubblico. Utilissima come strumento di consultazione e illuminante per la sua opera di revisione storica, non è certo un libro di facile lettura.

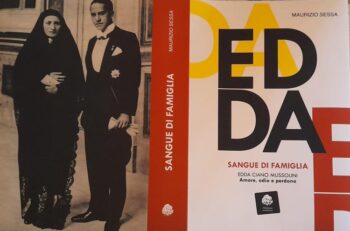

È anche per questo una piacevole sorpresa scoprire che questa regola ha avuto pochi mesi fa una duplice e piacevole eccezione. Sangue di famiglia. Edda Ciano Mussolini. Amore, odio, perdono, il volume che Maurizio Sessa ha dedicato alla figlia del Duce (Edizioni Medicea, pp.654, Euro 28) è il libro di un giornalista che scrive bene, ma non sacrifica alla chiarezza espositiva l’acribia dello studioso e associa a una trasparente empatia con la biografata il rigore scientifico, come dimostra l’imponente bibliografia e la doverosa quanto implacabile puntualità delle note a piè di pagina. Con la curiosità del cronista (ha fatto una lunga carriera nel quotidiano “La Nazione”), unita alla vocazione dello storico (si è laureato in Lettere a Firenze ed è collaboratore della “Nuova Antologia”), Sessa ripercorre l’intera vicenda biografica di Edda, dall’infanzia povera e ribelle di “figlia della miseria” ai turbamenti adolescenziali, dalla chiesa romana di San Giuseppe a Nomentana, dove fu celebrato il suo “matrimonio del secolo”, all’esilio in Svizzera, mentre a Verona veniva celebrato il processo del secolo, conclusosi con la fucilazione di suo marito. Per tacere del lungo cinquantennio in cui, sopravvissuta a padre e marito, sarebbe rimasta l’ultima testimone di una tragedia italiana.

Personalmente non sono mai stato un grande estimatore di Galeazzo Ciano e del “clan” che ruotava intorno a lui fra camicie nere e telefoni bianchi. E non perché lo consideri un “traditore”: il 25 luglio, fu una scelta obbligata, dopo che Mussolini all’incontro di Feltre del 19 luglio, data chiave della nostra storia nazionale, non riuscì non dico a ottenere, ma nemmeno a proporre a Hitler il consenso per una pace separata. Sospetto da tempo che il duce, accettando che nella storica riunione del Gran Consiglio venisse votata per prima la mozione Grandi a un’assemblea abituata ad approvare tutto quello che veniva proposto, abbia dato non del tutto involontariamente una mano ai congiurati, sgravandosi dalla terribile responsabilità di guidare l’Italia a un’ineludibile disfatta. E comunque condannare a morte i membri di un’assemblea da te nominata e convocata perché hanno espresso un voto che non condividi stride con l’antica massima giuridica nullum crimen, nulla poena sine lege (un principio che per altro potrebbe applicarsi anche ai processi che accompagnarono nel dopoguerra l’epurazione).

Dal saggio di Sessa si evince del resto che Mussolini avrebbe accolto la domanda di grazia, se gli fosse stata fatta pervenire; decisiva in questo caso, forse ancor più delle presumibili pressioni tedesche, fu l’intransigenza di Alessandro Pavolini, l’uomo che anche se doveva molto a Ciano – o forse proprio perché glielo doveva e avvertiva il bisogno di farselo perdonare nei suoi nuovi panni di Saint-Just della rivoluzione – volle a tutti i costi che fosse fatta giustizia, o meglio vendetta. Quello che non perdono a Ciano non è il suo presunto tradimento, ma la sua ingenuità, che per un ex ministro degli Esteri alla guida dell’Italia in anni decisivi è una colpa ancora maggiore. Sua, e del suo famulo giornalistico Malaparte, che preparò il terreno per l’intervento con una serie di sciagurati articoli sul “Corriere”, fu la primaria responsabilità della campagna di Grecia, che pose fine ai nostri disegni di guerra parallela oltre a far morire tanti nostri soldati nella neve e nel fango. E, dopo il 25 luglio, avere avuto paura più di Badoglio che di Hitler denota un marasma mentale che contrasta con le professioni di cinico machiavellismo profuse nelle sue agende. Proprio a proposito di diari, è curioso notare come la stessa ingenua speranza di salvarsi “per via cartacea” accomunasse genero e suocero: se il primo s’illudeva di barattare con i tedeschi le rivelazioni contenute nelle sue agende, il secondo pensava di poter usare come merce di scambio con gli inglesi il suo carteggio con Churchill, croce e delizia della immaginosa genia dei “dongologi”.

Occorre riconoscere, però, che dal volume di Sessa appaiono tratti tutt’altro che negativi del carattere di Ciano. Il “ministro sui generis”, come lo aveva soprannominato Starace, il “ducello borioso e dalla voce chioccia”, era tutt’altro che un vile, e la sua partecipazione alla campagna di Etiopia fu molto più che una semplice passeggiata, anche se una stampa servile ne amplificò i meriti; non lo fu del resto neppure per i figli di Mussolini, ufficiali dell’Aeronautica militare come lui. Gli etiopi – crimine di guerra di cui noi italiani, troppo impegnati a crocifiggerci, non parliamo mai – oltre a usare pallottole esplosive vietate dalla convenzioni internazionali decapitavano o peggio eviravano i piloti che cadevano nelle loro mani e le due medaglie d’argento al Valor Militare concesse a Ciano credo non fossero immeritate, come non fu regalata la medaglia di bronzo conferite a Edda per il suo impegno di crocerossina. I suoi diari, manipolazioni a parte, sono di piacevole lettura, nella loro alternanza di massime machiavelliche e vividi giudizi personali, anche se appartengono forse più al terreno della letteratura che della politica.

Un discorso a parte merita semmai la figura di Edda, che poi è la protagonista del volume. Di questo maschiaccio in un corpo di donna, avviluppata in un rapporto poi ricomposto di amore e odio col padre, Sessa disegna la tragica parabola umana. L’autore non ne nasconde le caratterialità e i difetti, alcuni dei quali la rendono per certi aspetti attuale. Ludopatica, alcolista negli ultimi anni della sua vita (emblematico il resoconto della sua testimonianza a un processo per diffamazione contro Giordano Bruno Guerri), ma anche insofferente delle convenzioni e singolare figura di donna sprezzante delle convenzioni, l’Edda che traluce dalle seicento pagine di questa biografia è una figura di ulcerante modernità, nei suoi pregi e forse anche e soprattutto nei suoi difetti. È la monella di strada, la “poggiolina” ribelle, insofferente del formalismo del fiorentino Convitto della Santissima Annunziata, in vetta al Poggio Imperiale, la bagnante che indossa uno scandaloso “due pezzi” e per questo viene presa a schiaffi dal marito, la sposa innamorata e tradita, che ricambia i tradimenti in un tacito rapporto di coppia aperta, la crocerossina che si salva a nuoto dopo che la nave ospedale in cui presta servizio è stata affondata (a proposito di crimini di guerra) dagli inglesi. Ed è anche la figlia che confessa di aver desiderato di essere uccisa accanto al padre, al posto di Claretta (“un transfert di non poco conto”, commenta Sessa), e che nel 1985 definisce Piazzale Loreto l’ultimo atto d’amore degli italiani per il loro ex duce; e qui l’autore osserva acutamente come in quel giudizio risuonasse un’eco delle parole che il giovane Mussolini aveva rivolto ai suoi compagni socialisti dopo l’espulsione dal partito: “Voi mi odiate perché mi amate ancora”.

Non sono uno specialista di storia del fascismo e di conseguenza non posso affermare senza tema di smentite quanto di inedito aggiungano le prime cinquecento pagine del volume di Sessa alle opere dei precedenti biografi e anche al bel romanzo di Mauro Mazza Il Diario dell’ultima notte. Due aspetti di questo libro però lo rendono di autentico interesse. Il primo è la serietà con cui l’autore espone, confronta, sottopone a un’attenta verifica comparativa fonti primarie e secondarie, testimonianze autobiografiche e saggistica. Esemplari, sotto questo profilo, sono le pagine dedicate al dibattito sulle interpolazioni dei diari di Ciano. Il secondo è una straordinaria qualità di scrittura: certi passaggi, come la rievocazione della tragedia consumatasi al Carcere degli Scalzi, sono autentici pezzi di bravura.

Dove però il saggio di Sessa presenta il maggior interesse è nell’ultimo capitolo, intitolato “Cinquant’anni di solitudine”. C’è, in questo titolo un po’ a effetto un’apparente forzatura. Nel periodo del confino, com’è noto, la vedova Ciano si levò qualche sfizio, e nel 1949 diresse il settimanale “Insieme”, per altro in compagnia di una singolare “ciurma”, che comprendeva firme di non poco spessore, come l’italianista Giacinto Spagnoletti, il giornalista Nantas Salvalaggio, lo scrittore Guglielmo Danzi e Colette Rosselli, futura moglie di Indro Montanelli e autrice sotto lo pseudonimo di Donna Letizia di un manuale di Bon ton su cui generazioni di parvenus avrebbero imparato come disporre le posate a tavola e come inviare le partecipazioni di nozze. È interessante notare come, a pochi anni dal 25 aprile, potessero coesistere sulle colonne dello stesso periodico persone con storie personali del tutto diverse. Colette (o Enterocolette, secondo il nomignolo affibbiatole da Montanelli), nata Cacciapuoti, aveva sposato in prime nozze un cugino dei fratelli Rosselli, antifascisti vittime dei “cagoulards”. Danzi, invece, era stato un giornalista fascista molto apprezzato da Mussolini, che nel 1934 aveva scritto un’encomiastica prefazione del suo saggio Europa senza europei? (assai meno lo fu da Julius Evola, con cui ebbe una vivace polemica non priva di strascichi giudiziari).

L’esperienza comunque fu di breve durata: a differenza del padre, Edda non aveva la stoffa della giornalista e, anche se all’epoca esisteva tutto un pubblico interessato in maniera quasi morbosa a fatti e personaggi del Ventennio, non cercò mai di mettere a reddito più di tanto il suo nome e i suoi due cognomi. Pubblicò, è vero, nel 1975, un libro, La mia testimonianza, per la Rusconi Editore; dieci anni dopo curò il sontuoso volume Mussolini nostro padre per i tipi di Salvatore Dino, singolare e generosa figura di editore specializzato in grandi opere dedicate a illustri figure della storia – dal duce allo scià, fino a Giovanni Paolo II – che poi vendeva su appuntamento a un selezionato pubblico di amatori lasciando dal lunedì al venerdì la sua splendida villa sull’Appia Antica. E rilasciò varie interviste, fra cui quella televisiva, bellissima e quasi commovente, rilasciata nel 1982, a Nicola Caracciolo, proprio nel parco di Villa Torlonia. Ma la solitudine cui forse allude il saggio di Sessa è un’altra: è la solitudine di chi ha troppo sofferto e troppo vissuto, di chi ha visto morire con le sue illusioni le persone più care, dal marito, al padre, al figlio minore Marzio, morto di diabete “dopo aver annebbiato i suoi tormenti in troppi whisky annebbiati da troppe sigarette gitanes.”, perché si può essere soli anche dividendo la nostra vita fra una casa ai Parioli e la spiaggia di Capri, e persino quando si fa l’amore con un ex partigiano comunista, se quello che era stato il nostro vero amore non esiste più. E sola, dinanzi alla morte e alla storia, Edda Ciano Mussolini lo fu ed è merito di questa biografia avercela fatta conoscere nella sua debolezza e nella sua umanità: l’umanità di una donna che al termine della sua vita lasciò scivolare delle lacrime dalle sue palpebre. E così contravvenne ancora una volta ai precetti del padre, che educandola come un maschiaccio le aveva insegnato che nella vita non bisogna piangere, mai.

Enrico Nistri

p.s. dopo averne parlato bene, non posso fare a meno di fare due piccole osservazioni a un volume che non dovrebbe mancare nella biblioteca di ogni serio cultore di storia del ventennio. Uno riguarda Julius Evola e la sua polemica giornalistica con Danzi. Riprendendo la versione corrente, cara a chi voleva dare del vigliacco al “magico barone”, l’autore sostiene che Evola rifiutò il cartello di sfida lanciatogli dal Danzi e questo rifiuto gli costò il grado di tenente di artiglieria. Tale versione sarebbe stata plausibile nell’Italia umbertina e magari giolittiana, in cui per i militari il codice cavalleresco Gelli contava più del codice penale Zanardelli. Il Codice Rocco, nonostante che in gioventù avesse intrecciato la spada con vari schermidori, vietò il duello ed è molto probabile che la rimozione dal grado di Evola sia stata dovuta invece alle censure subite per alcuni suoi articoli sulla “Torre” malvisti dal regime. A questo proposito, il lettore curioso può collegarsi a questo documentatissimo link.

L’altra osservazione riguarda l’assenza nell’indice analitico, con ogni probabilità per un capriccio del sistema informatico, del nome di Emilio Pucci di Barsento. Un lettore frettoloso, che magari sfoglia il libro sul banco di una libreria, potrebbe rimanere deluso, a torto, perché il libro di Sessa ne parla, e non potrebbe farne a meno. Il marchese Pucci è infatti una figura importante nelle vicende di Edda Ciano Mussolini. Discendente di una famiglia della nobiltà toscana, impoverita per la crisi della società mezzadrile, pluridecorato ufficiale di complemento dell’Aeronautica Militare, ebbe con Edda, che per altro lo riteneva “brutto”, uno stretto sodalizio intellettuale e anche affettivo. Dopo l’8 settembre, che l’aveva sorpreso a Gorizia, approfittò di una licenza di convalescenza per recuperare i diari di Ciano, che Edda avrebbe voluto utilizzare come merce di scambio con i tedeschi per ottenere l’impunità per il marito. Fu imprigionato e torturato dalla Gestapo, salvo essere rilasciato, per motivi ancora oscuri (ma lo stesso potrebbe dirsi per Montanelli). Dopo la guerra, visto il declino economico della famiglia, si guadagnò per qualche tempo da vivere come istruttore di sci, salvo più tardi costruire la propria fortuna con una fortunatissima casa di mode. Entrò in politica e fu deputato liberale per due legislature e consigliere comunale di Firenze prima nelle liste del Pli, poi, come indipendente, nella Dc. A titolo assolutamente gratuito disegnò le divise dei vigili urbani fiorentini, che poi questi dovettero dismettere quando, in nome del centralismo regionale, alla Polizia Locale furono imposte le meno belle uniforme col Pegaso del Cln.

Nel gennaio 1982, quando il ministro della Difesa Lelio Lagorio, costretto forse da logiche di partito, consegnò a Rosario Bentivegna una medaglia d’argento e una di bronzo al valor militare assegnategli nel 1950 anche per il suo ruolo nell’azione del 23 marzo 1944, Emilio Pucci, insieme al generale dei parà Giuseppe Palumbo, reduce di El Alamein, e all’ufficiale di Marina Carlo Coda Nunziante, restituì all’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini in segno di dissenso le sue decorazioni. Le sevizie subite dai tedeschi a San Vittore non gli avevano fatto dimenticare la differenza fra guerra e terrorismo.