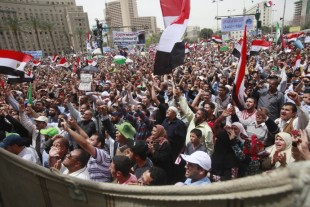

Il generale malessere del mondo, la crisi presente in molti paesi europei, la situazione di stallo segnata dai paesi arabi nei quali troppo presto e con scarsa cognizione di causa si era parlato di “primavera”, l’incerto e contraddittorio ritorno di alcune potenze occidentali (segnatamente la Francia) a strumentalizzare i movimenti islamisti, il disagio registrato da quelle che potrebbero venir presentate come “rivolte antifondamentaliste” in Egitto e in Turchia, hanno ricondotto d’attualità presso i media una domanda per molti versi drammatica: non c’è forse ormai bisogno di una rivoluzione per ridefinire gli immensi problemi che ormai si stanno intrecciando fra loro e magari azzerarli e ricominciare? Ma è possibile tale rivoluzione? Ed è possibile che essa si verifichi sul serio in qualche parte del mondo, oppure la realtà globalizzata è tale ch’essa stessa, per riuscire, dovrebbe essere globale? Proviamo, per avviare una risposta storica a tale questione, a precisare alcuni punti.

Il generale malessere del mondo, la crisi presente in molti paesi europei, la situazione di stallo segnata dai paesi arabi nei quali troppo presto e con scarsa cognizione di causa si era parlato di “primavera”, l’incerto e contraddittorio ritorno di alcune potenze occidentali (segnatamente la Francia) a strumentalizzare i movimenti islamisti, il disagio registrato da quelle che potrebbero venir presentate come “rivolte antifondamentaliste” in Egitto e in Turchia, hanno ricondotto d’attualità presso i media una domanda per molti versi drammatica: non c’è forse ormai bisogno di una rivoluzione per ridefinire gli immensi problemi che ormai si stanno intrecciando fra loro e magari azzerarli e ricominciare? Ma è possibile tale rivoluzione? Ed è possibile che essa si verifichi sul serio in qualche parte del mondo, oppure la realtà globalizzata è tale ch’essa stessa, per riuscire, dovrebbe essere globale? Proviamo, per avviare una risposta storica a tale questione, a precisare alcuni punti.

Il concetto di “rivoluzione” è, in origine, astronomico: indica il giro completo che nel sistema solare i pianeti compiono attorno al sole per tornare al punto di partenza. Ma la parola, che per noi è ormai sinonimo di totale e sconvolgente mutamento di assetto sociopolitico, per giunta di solito rapido e violento, fu impiegata nella sua accezione attuale per la prima volta nell’Inghilterra del Seicento, col significato di un movimento che, attraverso una pratica di cambiamento radicale della situazione politica, mirava a riacquistare e a imporre di nuovo sulla terra e nella storia l’originaria condizione umana di libertà e di uguaglianza, quindi a compiere l’opera divina di Redenzione. Tale la natura del concetto di “rivoluzione” in quel movimento che alla fine del Seicento condusse al trono Guglielmo di Orange e che fu la glorious revolution.

Un centinaio di anni dopo, nella Parigi dei philosophes e dei giacobini, tutto era cambiato. Era già stato il cristianesimo a sostituire l’idea del tempo lineare, con un principio e una fine, a quella ch’era stata la tenace idea tradizionale del tempo circolare e dell’Eterno Ritorno, i cristiani ne avevano sostituita un’altra che aveva come perno l’incarnazione e come estremi la Creazione e la Fine del Mondo: tuttavia l’anno liturgico e l’anno lavorativo agrario, entrambi radicati nel ritmo circolare delle stagioni, aveva a lungo mantenuta viva nei popoli l’idea del tempo ciclico, magari corrotta dal pessimismo esiodeo e lucreziano in un susseguirsi spiraliforme di ere l’una peggiore dell’altra (d’oro, d’argento, di bronzo, di ferro), giù fino alla ferrea proles, il kali-yuga dei Veda.

Ma con la Rivoluzione si aprì un’età nuova: e, come il Carducci fa dire al Goethe all’indomani della battaglia di Valmy, una “novella istoria”. La rivoluzione inglese, per quanto giunta al termine di una lunga gestazione durante la quale si era addirittura potuto decapitare un re, nel ridefinire i patti tra il sovrano e il popolo con la nuova casa d’Orange rafforzò, rinnovandola, la monarchia. La rivoluzione, dopo i suoi primi incerti e contraddittorii inizi, al contrario non solo rovesciò il trono e l’altare e decapitò la coppia regale, ma sostituì al principio della fedeltà incrollabile alla corona e alla dinastia quello della fedeltà a qualcosa di vecchio quanto al nome, ma di nuovo quanto al concetto: la nazione. Il Settecento è difatti non solo il secolo dell’invenzione della tradizione, come l’ha definita Eric Hobsbawm, bensì anche quello dell’invenzione della nazione come realtà etno-socio-linguistico-culturale non tanto nuova in sé – di nationes già si parlava nell’impero romano e come gentes o nationes si qualificavano nelle traduzioni latine della Bibbia i popoli non-ebrei – quanto nuova nella misura in cui, fra i suoi diritti primari, le si rivendicava quello di costruire uno stato di sua esclusiva pertinenza, uno “stato nazionale”.

La Rivoluzione francese sta quindi all’inizio di un complesso e polimorfo movimento dinamico che anima e informa di sé i sue secoli presenti: afferma solennemente i principii di libertà individuale ma al tempo stesso di eguaglianza tra individui e tra qualunque tipo di forma societaria, incurante delle divergenti dinamiche che i due princìpi in realtà avviavano e della paradossale loro reciproca incompatibilità se assunti in senso assoluto, dal momento che la libertà di ciascuno uccide fatalmente l’uguaglianza, e questa non può se non affermarsi distruggendo quella. Non solo: distinguendo una liberta di (di parola, di pensiero, di espressione, di confessione religiosa, di proprietà) da una libertà da (dalla dogmatica, dall’autoritarismo, dalla tirannia, dalla fame, dalla malattia, dalla paura), si traccia privilegiando quest’ultima la strada verso l’uguaglianza non solo giuridica, bensì anche economica e sociale. In questo senso però la rivoluzione francese, sfociando nelle soluzioni “borghesi” e “liberali” di Termidoro e dell’autoritarismo militarista napoleonico, resta “incompiuta” e in parte nega se stessa – da qui le tesi di chi vorrebbe far cominciare la Restaurazione non già dalla caduta dell’imperatore dei francesi, bensì al contrario proprio dal consolato e poi dall’impero -: liberalismo e socialismo, in effetti, risultano strettamente collegati e in qualche modo complementari, o quanto meno questo il naturale esito sotto forma di reazione rispetto a quello.

Durante il XIX secolo e poi all’inizio del XX, abbiamo assistito alla corsa all’egemonia tra le potenze europee due delle quali (Francia e Inghilterra) avevano imboccato senza sostanziali esitazioni la strada capitalistica e il sistema democratico rappresentativo liberale, mentre altre due (Prussia-Germania e Austria-Ungheria) mostravano di voler accompagnare allo sviluppo capitalistico e liberistico un sistema politico fondato su forme di rappresentanza a carattere sostanzialmente consultivo e altre due ancora (impero czarista russo e impero sultaniale ottomano) apparivano intente ad affrontare i problemi della multinazionalità/pluriculturalità e della modernizzazione, per il secondo dei quali necessitavano in vari e differenti modi del sostegno finanziario, imprenditoriale e tecnologico delle potenze occidentali, in cambio accettando con certe limitazioni la loro alleanza (la Russia) o la loro penetrazione egemonica (l’impero ottomano). Frattanto, in Asia, altre compagini imperiali si stavano ponendo il problema della modernizzazione-occidentalizzazione (il Giappone, la Cina, la Persia), mentre non insensibili al fascino dell’occidente e alle idee nazionali- per loro del tutto nuove – apparivano i paesi arabi. Queste differenti e contrastanti prospettive determinavano delle fatali rotte di scontro: tra la Russia e l’Inghilterra per l’egemonia sull’Asia centrale (il Great Game); tra la Russia e la Turchia ottomana per quella sul Mar Nero e sugli Stretti (Bosforo-Mar di Marmara) in quanto la Russia czarista intendeva affacciarsi sul Mediterraneo; ancora tra la Russia e l’Austro-Ungheria per la spartizione dell’area balcanica nella quale la potenza sultaniale stava sbriciolandosi (e in quell’area la Russia intendeva non solo raggiungere anche là il Mediterraneo, ma anche proporsi come stato-guida del mondo slavo e della compagine religiosa ortodossa); tra l’Inghilterra e la Turchia in quanto Sua maestà Britannica, una volta aggiunta alle sue corone quella imperiale d’India, aveva bisogno di egemonizzare il Vicino Oriente per mantenersi libero il passaggio del Canale di Suez e assicurarsi che mai sarebbero sorte potenze sue concorrenti sulle coste settentrionali e occidentali dell’Oceano Indiano. La detenzione e il controllo sia di Gibilterra, sia di Suez, sia della fortezza di Malta, faceva intanto sì che l’Inghilterra potesse considerare il Mediterraneo un “lago britannico”: ma ciò sottintendeva la necessità di controllare in quel settore gli sviluppi navali sul piano tanto militare quanto civile e commerciale di Francia e di Spagna, e stabilire una sorta di “alleanza egemonica” con Portogallo e Italia. Infine, quando con Guglielmo II anche il capitalismo e il militarismo tedesco ebbero scelto di giocare a loro volta a fondo le carte del colonialismo africano e della corsa allo sviluppo cantieristico e nautico, quindi dell’accesso della Germania a una politica egemonica oceanica in concorrenza con l’Inghilterra, tutto sarebbe stato pronto per lo scoppio della “guerra dei Trent’anni”, quella 1914-1945, che vanno considerate congiunte in quanto la seconda rappresenta un’inevitabile prosecuzione della prima a causa degli iniqui patti di pace di Versailles alla fine di essa e dell’insorgere dei totalitarismi, che è necessario interpretare come una risposta al fallimento della gestione liberal-liberistica della “questione sociale” nata nell’Ottocento e aggravatasi nel Novecento e dell’incapacità della classe dirigente capitalistica dell’Europa occidentale di risolvere i problemi delle società di massa. A tutto ciò vanno uniti almeno tre ulteriori, decisivi fattori: primo, l’insorgere della questione petrolifera a causa degli sviluppi della tecnologia moderna e delle scoperte dei giacimenti soprattutto vicino-orientali: secondo, il progressivo affermarsi della nuova potenza statunitense con una progressiva azione egemonica sul mondo; terzo, lo sviluppo in funzione prima anticolonialistica, quindi – dopo il secondo conflitto mondiale – antineocolonialistica delle istanze di libertà e di affermazione nazionale dei nuovi paesi emersi dallo scomporsi del sistema coloniale.

Oggi, siamo pervenuti a una fase critica del cosiddetto processo di globalizzazione, avviatosi nei secoli XVI-XVIII con le grandi scoperte geografiche, le invenzioni, lo sviluppo scientifico e la prima “rivoluzione industriale” e giunto quindi alle ulteriori rivoluzioni – la petrolifera, la nucleare, la tecnologico-spaziale, al tecnologico-genetica, l’informatico-telematica – che hanno in pochi decenni sconvolto il panorama ecoantropologico e messo profondamente in discussione il rapporto, già del resto dinamico, tra uomo, cosmo e natura. D’altronde, il netto predominio dell’Europa e di quello che dal Settecento in poi si è autodefinito l’Occidente nei confronti del resto del mondo è stato caratterizzato dalla violenza e dallo sfruttamento colonialistici e dal drenaggio continuo delle ricchezze dei continenti extraeuropei messo in atto attraverso l’economia-mondo e il cosiddetto “scambio asimmetrico”. Nonostante segnali importanti come l’abolizione dello schiavismo (del resto coincidente con il crescente e sistematico sfruttamento dei ceti subalterni all’insegna di un’uguaglianza giuridico-formale che nascondeva profonde disuguaglianze), nessun occidentale pareva curarsi – al di là delle denunzie di alcuni spiriti eletti – che le premesse eticosociali delle grandi rivoluzioni settenovecentesche, con i loro valori “universali”, erano tutte disattese dalla pratica della dominazione coloniale. Contraccolpi come il diffondersi del socialismo in Asia, Africa e America latina durante la seconda metà del Novecento e l’insorgere poi del fondamentalismo musulmano, radicato nella frustrazione e nella delusione del mondo islamico nei confronti delle mancate promesse e degli inganni, erano del tutto prevedibili e sono stati storicamente parlando ovvi e legittimi. Anche se e nella misura in cui non hanno conseguito sempre e del tutto gli scopi che si erano prefissi. Al riguardo, si è obbligati a segnalare con energia un grossolano e gravissimo inganno che alcuni governi e alcuni media hanno cercato di perpetrare ai nostri danni a proposito dei movimenti musulmani cosiddetti “fondamentalisti”, ora elogiati come “combattenti della libertà” (dall’Afghanistan del tempo della guerra di liberazione antisovietica fino alle vicende del Kosovo e, più di recente, a proposito della Libia e della Siria), ora implacabilmente demonizzati com’è accaduto all’indomani dell’11 settembre 2001, una tragedia il carattere della quale resta ancora nell’ombra – nonostante la trionfalistica conclusione di troppe fasulle inchieste – e che è stata cinicamente strumentalizzata per aggredire l’Afghanistan nel 2001 e l’Iraq nel 2003, scatenando disordini, guerre civili e forme d’ingovernabilità ormai cronicizzatesi. Quelle aggressioni hanno prodotto anche autentici mostri sotto il profilo del diritto internazionale, come il carcere di Abu Ghraib dove si torturavano orribilmente i detenuti e quello di Guantanamo che continua a sussistere nonostante la sua evidente illegalità della quale è responsabile il governo degli Stati Uniti d’America. E si è altresì costretti a denunziare l’illusione e la truffa delle cosiddette “primavere arabe”, un’invenzione mediatica escogitata per giustificare in qualche modo dinanzi all’opinione pubblica mondiale la cacciata dalla Tunisia e dall’Egitto di due dittatori feroci e corrotti, entrambi amicissimi dei governi occidentali, ed elaborata in modo da mascherare la feroce repressione che alcuni governi arabi sunniti tanto religiosamente esclusivisti quanto politicamente filoccidentali (l’Arabia Saudita e gli emirati del Qatar, del Bahrein, dell’Oman) mettevano in atto per scatenare una durissima persecuzione contro i loro stessi sudditi di confessione sciita, esportando poi la fitna (guerra civile nei paesi musulmani) in direzione della Libia prima, della Siria poi, e nelle intenzioni forse perfino verso l’Iran. Ai giorni d’oggi, gli stessi governi islamistici sunniti moderati, come Turchia ed Egitto, stanno subendo nei loro paesi il contrattacco di forze che all’esterno i media presentano come “laiche”, mentre il fatto che lo stesso governo israeliano si sia dimostrato come tutt’altro che entusiasta dinanzi alla prospettiva di una vittoria delle forze ribelli in Siria (temendo non ingiustificatamente che esse una volta al potere riaprirebbero la questione del Golan, che il governo assadista di Damasco si è nella sostanza rassegnato a lasciare nelle mani d’Israele) ha preso di contropiede quegli occidentali che si erano dimostrati più nethanyahunisti di Nethanyahu, quali gli impagabili Bernard-Hénri Lévi e Magdi Allam.

Il quadro è quindi complesso, ma siamo quindi giunti forse adesso alla resa dei conti. Se per rivoluzione la Modernità ci ha abituati a intendere un radicale e profondo mutamento negli equilibri non solo giuridici, civili, economici e sociali, ma anche nelle prospettive etiche e addirittura esistenziali, possiamo dire che dopo il blocco rappresentato dalle quattro grandi rivoluzioni sociopolitiche dei secolo XVIII-XX (l’americana, la francese, la sovietica, la cinese) noi siamo oggi chiamati ad affrontare una nuova rivoluzione di portata epocale, i tratti fondamentali della quale sono due. Primo: l’eclisse per ora irreversibile delle istituzioni pubbliche, anzitutto di quelle statali, accompagnata dalla crescente importanza di lobbies multinazionali private sottratte a qualunque controllo, con la conseguente riduzione dei governi statali e delle classi politiche a “comitati d’affari” e, parallelamente, l’avanzare di un “irresistibile” (che qualcuno vorrebbe presentare come “inarrestabile”, con non disinteressato determinismo) processo di concentrazione della ricchezza, di proletarizzazione dei ceti medi e di generale impoverimento della società civile del mondo, già caratterizzata da abissali e intollerabili sperequazioni. Secondo: il passaggio – mirabilmente interpretato da Zygmunt Bauman – dalla “Modernità solida”, caratterizzata da una tensione verso l’individualismo il più possibile assoluto e dalla volontà di potenza della società occidentale, con il correlativo processo di secolarizzazione, alla “Modernità liquida” (il “Postmoderno”) nella quale questi valori e atteggiamenti sono messi in crisi, si contesta l’individualismo, rinascono forme di solidarismo, si ricercano nuovi stili qualitativi di vita, riaffiorano le esigenze religiose. Terzo: l’affacciarsi alla ribalta della storia di nuovi popoli e di nuovi stati, specie asiatici, africani e latino-americani, che contestano il carattere eurocentrico e occidentocentrico della storia così com’è stata interpretata fino ad oggi e rimettono all’Occidente il conto di un’egemonia durata mezzo millennio durante il quale i governi liberali occidentali hanno usato quegli stessi metodi che l’Occidente ha rimproverato ai totalitarismi quando essi li hanno usati all’interno della sua compagine.

La rivoluzione del futuro, quella che ci sta davanti mentre avanzano le nuove potenze del BRIC (Brasile, Russia, India, Cina, cui si dovrà forse aggiungere tra non molto l’Iran), dovrà pertanto, se vorrà aver caratteristiche positive per l’intero genere umano, essere caratterizzata da due elementi: primo, una profonda ridistribuzione a livello mondiale della ricchezza, che riequilibri i rapporti internazionali e quelli interni a ciascuna compagine civile rappresentando così da sola un importante fattore di pace altrimenti inconseguibile in quanto senza giustizia sociale la pace è impensabile; secondo, una vera e propria rivoluzione sul piano dei consumi, del rapporto con l’ambiente, degli stili di vita. Questa rivoluzione potrà anche non verificarsi, oppure fallire: ma allora saremo tutti condannati.