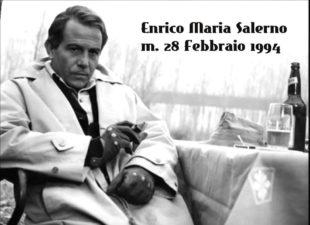

EFFEMERIDI-Repêchage. 28 Febbraio 1994. A 67 anni, a Roma, muore Enrico Maria Salerno. Attore e regista.

Figlio di un magistrato convintamente fascista; l’educazione familiare probabilmente ebbe una parte nella scelta fatta a 17 anni di arruolarsi nella Guardia Nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale.

Nella GNR frequentò il corso Allievi Ufficiali a Varese dal quale uscì con il grado di Sottotenente.

Al termine della guerra finì nel campo di concentramento per combattenti della RSI a Coltano (Pisa).

Nel campo avvenne l’esordio come attore recitando in “Er fattaccio” di Cesare Pascarella; fu presente anche nelle altre iniziative culturali realizzate dai prigionieri, in particolare alle lezioni universitarie e al “giornale parlato”.

Non vorrei aver dato però un’immagine “allegra” di quella detenzione, quelle erano le iniziative dei prigionieri ma la realtà del campo era quella che descrive Vincenzo Costa ne “La tariffa”: “… ci apparve enorme nella sua vastità. Tutto attorno al campo erano pini marittimi altissimi e ombrosi, ma il campo era al sole cocente, non un albero, non un angolo d’ombra. Il campo era suddiviso in dieci lager (….) Coltano, come altri campi istituiti in quella provincia fra Tombolo, Pisa e Livorno, resterà memorabile per le violenze, i soprusi, le angherie che gli americani ci inflissero”.

Tra i 35mila prigionieri del campo di Coltano poteva anche capitare – limitandoci al cinema e al teatro – di incrociare il meglio degli attori del dopoguerra: Giorgio Albertazzi, Walter Chiari, Raimondo Vianello, Ugo Tognazzi, secondo alcuni anche Dario Fo che nella RSI era stato un parà.

Sottoposto ad interrogatorio da parte degli inquirenti americani, come altri detenuti Salerno provò a giocare inutilmente la carta del “matto”, insultando la commissione che lo interrogava.

Risultato: fu trasferito nel campo di concentramento di Sant’Andrea, a Taranto (dove si trovavano altri 10mila prigionieri) con l’etichetta di “fascista pericoloso”.

Partecipò quindi alla rivolta dell’aprile 1946, scoppiata in seguito all’uccisione di un Tenente della Xª MAS da parte di un guardiano.

Per punizione fu deciso il trasferimento suo e degli altri riottosi in un Criminal Camp per fascisti in Algeria.

Membro dello “stato maggiore” neofascista clandestino, organizzò un rocambolesco piano per evadere che riuscì: assieme ad altri si gettò dal treno in una scarpata nei pressi di Cassino e riuscì a dileguarsi.

Con l’amnistia Togliatti finì la latitanza e anche il periodo turbolento di Enrico Maria Salerno.

Nei primi anni ’50, assieme alla frequenza dell’Università, si gettò nell’impegno artistico entrando nella Compagnia del Piccolo Teatro della città di Roma, diretta da Turi Vasile.

Recitò a Milano ne “La morte di Danton” poi, passò nella Compagnia del Teatro Stabile di Genova per la quale recitò nei “Demoni” di Dostojevskji, ma anche Pirandello e Jean Giradoux.

Nel ’59 a Taormina recitò nell’”Ifigenia in Tauride”.

Nello stesso anno esordì anche come attore cinematografico, nell’”Estate violenta” di Valerio Zurlini; subito dopo fu anche in televisione – quando la RAI ancora si occupava di teatro – con Alida Valli ne “I figli di Medea” del regista Anton Giulio Maiano.

Poi non si accontentò più del ruolo di attore; nel 1960 fondò assieme a Giancarlo Sbragia e Ivo Garrani, la Compagnia degli Attori Associati e, sempre nello stesso anno, assieme a Gino Cervi, Marcello Mastroianni (un altro dei reprobi della RSI), Nino Manfredi e Giancarlo Sbragia, dette vita alla Società Attori Italiani.

In quell’anno iniziò anche la lunga collaborazione con Florestano Vancini, del quale fu uno degli attori preferiti. L’esordio fu con “La lunga notte del ‘43”, un film che ha la pretesa di ribaltare uno dei primi episodi della guerra civile dando il via ad un nuovo modo di riscrivere la storia, e quella sarà la “storia” che resterà nella memoria, narrazione cinematografica nella quale la verità assoluta perché ideologica si sostituisce alle verità vera o ai dubbi storici.

Salerno accettò il ruolo del protagonista, nonostante il suo passato repubblicano e indossò i panni di un antifascista ferrarese…. Toccherà un po’ a tutti coloro che decideranno di calcare le scene in Italia, abiurare o fingere come fecero Giorgio Albertazzi e Walter Chiari , fino a quando non gettarono la maschera. Chi valeva nel mondo dello spettacolo ma intendeva restare fedele alla sua storia, doveva cercare una nuova patria all’estero come fece – un nome a caso – Enrico Fulchignoni.

Nel 1961 Salerno fu il protagonista di “Odissea nuda”, film di Franco Rossi, girato in Polinesia.

L’anno successivo ebbe un grande successo lo sceneggiato per la Tv, “Mastro don Gesualdo”, Verga riletto dal regista Giacomo Vaccari.

Per la televisione negli anni ’60 fu il protagonista della serie “La famiglia Benvenuti” nella quale recitò la parte di un architetto di successo costretto a fare i conti con molti compromessi rispetto…. ai suoi ideali di gioventù!

Nella “serie” era presente anche l’attor giovanissimo Giusva Fioravanti, nella veste di figlio della coppia Salerno-Valeri, destinato a ritornare alla celebrità negli anni ’80 ma per altri ben diversi motivi.

Enrico Maria Salerno, ormai divenuto uno dei più bravi e amati attori italiani di quegli anni, decise di cimentarsi nella regia con un film di grande sensibilità che ebbe un altrettanto enorme successo: “Anonimo veneziano”, protagonisti Florinda Bolkan e Tony Musante. Sceneggiatore del film fu Giuseppe Berto, scrittore fuori dal coro del conformismo letterario italiano con un percorso che non aveva provveduto a cancellare: da combattente in Africa come tenentino in un Battaglione di Camicie Nere a prigioniero nel campo texano di Hereford riservato agli irriducibili che dopo l’8 Settembre 1943 si rifiutarono di schierarsi con i collaborazionisti degli Alleati e patirono una lunga detenzione aggiuntiva dopo la fine della guerra in quel Fascist Criminal Camp.

Salerno proseguì l’attività di regista con “Cari genitori”, ancora una volta con la sceneggiatura di Giuseppe Berto.

Il successo si aggiunse a successo, nell’attività di attore e in quella di regista in decine di film e in teatro con “Eutanasia di un amore” di Giorgio Saviane, “Questi fantasmi” di Eduardo, “Il magnifico cornuto” di Crommelynck, etc. etc…

Nella stagione teatrale 1985-’86 fu l’Otello shakesperiano di Sbragia.

Lunghissima la sua biografia artistica, neppure sintetizzabile in queste “effemeridi”. Per la RAI fu lettore del “Paradiso” dantesco (Albertazzi lo fu dell’”Inferno” e Sbragia del “Purgatorio”).

Nei primi anni ’90 collaborò con Zeffirelli alla messa in scena dei “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello e, infine, nel 1993, l’ultima interpretazione nella “Morte di un commesso viaggiatore” di Miller.

L’anno successivo arrivò la sua di morte.

Rispetto ad Albertazzi che non ha mai rinnegato quel periodo e Fo che invece prima ha cercato di rinnegarlo e poi di minimizzarlo non è mai stato chiaro se lo avesse rinnegato, sbianchettato come hanno fatto tanti.

Non lo ha mai rinnegato e non si è mai legato a nessun carrozzone. Forse anche per questo, pur essendo stato un grande attore, è poco ricordato. Successivamente risulta che abbia seguito con interesse il Partito radicale.

Ci sono molte imprecisioni. Eutanasia di un amore non è un spettacolo teatrale, ma un film. Ne ‘La lunga notte del 43’ Salerno non interpretava un antifascista. Non risulta poi che Salerno sia stato recluso in Algeria. Quali sono le fonti?