Milano rende omaggio all’utopia architettonica di Antonio Sant’Elia, con una piccola ma ben curata mostra, nei saloni della Triennale. Già la locazione – archi bianchi e mattoni rossi, per un razionalismo “umanista” che ambiva a divenire nuovo rinascimento – meriterebbe trattazione a parte: concepita nel 1933 da una stretta collaborazione fra l’artista Mario Sironi e l’architetto Giovanni Muzio per ospitare le triennali d’arte, la sede espositiva s’inserisce perfettamente nel contesto urbano lì verdeggiante, tra Castello Sforzesco ed Arco della Pace. Va ricordato a margine che al progetto parteciparono, con la produzione di mosaici, rilievi ed affreschi, altri importanti artisti quali Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, Achille Funi, Massimo Campigli, Gino Severini, Marino Marini e Arturo Martini, in sostanza il meglio del meglio dell’arte italiana del ‘900.

Milano rende omaggio all’utopia architettonica di Antonio Sant’Elia, con una piccola ma ben curata mostra, nei saloni della Triennale. Già la locazione – archi bianchi e mattoni rossi, per un razionalismo “umanista” che ambiva a divenire nuovo rinascimento – meriterebbe trattazione a parte: concepita nel 1933 da una stretta collaborazione fra l’artista Mario Sironi e l’architetto Giovanni Muzio per ospitare le triennali d’arte, la sede espositiva s’inserisce perfettamente nel contesto urbano lì verdeggiante, tra Castello Sforzesco ed Arco della Pace. Va ricordato a margine che al progetto parteciparono, con la produzione di mosaici, rilievi ed affreschi, altri importanti artisti quali Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, Achille Funi, Massimo Campigli, Gino Severini, Marino Marini e Arturo Martini, in sostanza il meglio del meglio dell’arte italiana del ‘900.

Il confronto con le attuali interazioni tra spazi pubblici ed arte contemporanea si fa spietato, basti notare l’irrilevanza della “Mela reintegrata” di Michelangelo Pistoletto davanti alla stazione centrale, oppure l’ironia, per lo meno iconoclasta, di Maurizio Cattelan, col suo sprezzante dito medio (L.O.V.E.) in Piazza Affari. Contenitore e contenuto, dunque, in una simbiosi talvolta straniante che avrebbe potuto espandersi logicamente a tutta la rete urbana. La “città totale”, in grado di integrare le stratificazioni storiche (romanico, gotico, rinascimentale, barocco, neoclassico, eclettico) alle esigenze post-rivoluzione industriale (oggi a quella digitale?), quella con i “filari” di fabbriche fumanti ed il sol dell’avvenire immancabile all’orizzonte. Sogno in fondo platonico, da La città del sole di Tommaso Campanella a Heliopolis di Ernst Jünger, che con un rilancio arditissimo i futuristi si impegnarono a definire, con risultati più vicini all’abbozzo estetico che alla pianificazione realizzativa.

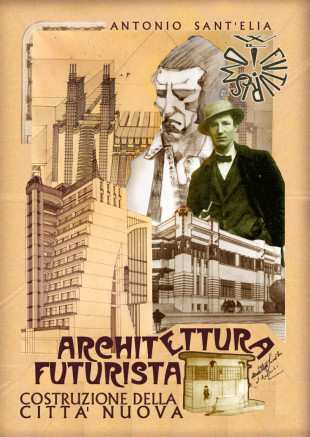

Impegno rivoluzionario e nuova visione totalizzante, Sant’Elia c’era dentro fino al collo. Sposò la causa interventista, futurista della prima ora, impavido in trincea al fianco di Umberto Boccioni e Filippo Tommaso Marinetti, il giovane architetto comasco trovò la morte a Monfalcone, il 10 Ottobre 1916, durante un assalto patriottico. Qui infatti non possiamo far paragoni con l’attualità, visto che tratteggiare il profilo dell’intellettualino sognatore, dell’architetto aduso alla chiacchiera citazionista, della mezzasega in baffetti da sparviero e caviglia in bella mostra, o dell’annoiato antagonista foraggiato da mamma e papà, porterebbe null’altro che a dover reprimere un inelegante moto di ripulsa. D’altronde anche l’abuso del termine “utopia”, riguardo alla poetica costruttivista di Sant’Elia, è sovente vincolato all’irrealizzato. Impossibile per la morte del protagonista, inattuabile per il fallimento dell’idealizzato Uomo Nuovo.

Meravigliosi progetti, bozzetti, disegni, schizzi, che restarono su carta, oppure destinati a fornire ispirazione scenografica per il cinema. Si pensi per un attimo al film Metropolis (1927) di Fritz Lang o a certi manga apocalittici come Conan il ragazzo del futuro (1981), a quella suggestione spaziale ordinatrice, collettivistica, lontanissima dalle titaniche masturbazioni degli architetti contemporanei (l’edificio feticcio – non la città nel suo insieme – che sale alieno, autoreferenziale, eventualmente replicabile altrove, nell’effimero mondo liquido). L’utopia, per restare nel capoluogo lombardo, si palesa nel mancato – e forse improponibile – sviluppo di un organico assetto urbanistico, inevitabilmente scontrantesi con le marcate divisioni tra quartieri, quasi compartimenti stagni, con le peculiarità dei microcosmi ereditati dalla Storia, soprattutto medievale. Ma sarebbe un errore ascrivere la progettualità di Sant’Elia ai razionalismi Bauhaus o, peggio, all’asettico rigore sovietico. C’era nell’architetto comasco un elemento “artistico” rielaborato con originalità, un fattore estetico ereditato dalla secessione viennese: la volontà di riuscire a rendere elegante la modernità.

Rendere affascinanti ascensori (per la prima volta esterni all’edificio, visibili), tubature, ciminiere, hangar, circonvallazioni, sottopassaggi, soprelevate, stazioni ferroviarie, turbine, centrali elettriche. Non più con quel gusto arabescato, riccioluto, candito, del liberty, ma con una radicale sintesi futuribile, scevra da ricami borghesi, che purtroppo non troverà eredità. Marcello Piacentini da un lato, con l’enfasi monumentale romana, non disprezzabile nella sua rivisitazione schematica dell’idea di Potere, Giuseppe Terragni dall’altro, con quel raffinato rigore di linee assolute e di vuoti organizzati, relegarono di fatto l’architettura futurista a sognanti fogli di carta, ad appunti immaginifici, ora ingialliti, macchiati come dipinti, incorniciati come ritratti. Un po’ come quelli, evidentemente consunti dal tempo, in mostra alla Triennale di Milano. Visioni spaziali ascensionali, in grado di coniugare la funzionalità pianificata della metropoli globale, alle coordinate etiche ed estetiche dello jungeriano Arbeiter. Evidentemente il mondo non era pronto per tutto ciò, ci restano però dei segni, delle linee forti tracciate a lapis. Meritano attenzione.

Rendere affascinanti ascensori (per la prima volta esterni all’edificio, visibili), tubature, ciminiere, hangar, circonvallazioni, sottopassaggi, soprelevate, stazioni ferroviarie, turbine, centrali elettriche. Non più con quel gusto arabescato, riccioluto, candito, del liberty, ma con una radicale sintesi futuribile, scevra da ricami borghesi, che purtroppo non troverà eredità. Marcello Piacentini da un lato, con l’enfasi monumentale romana, non disprezzabile nella sua rivisitazione schematica dell’idea di Potere, Giuseppe Terragni dall’altro, con quel raffinato rigore di linee assolute e di vuoti organizzati, relegarono di fatto l’architettura futurista a sognanti fogli di carta, ad appunti immaginifici, ora ingialliti, macchiati come dipinti, incorniciati come ritratti. Un po’ come quelli, evidentemente consunti dal tempo, in mostra alla Triennale di Milano. Visioni spaziali ascensionali, in grado di coniugare la funzionalità pianificata della metropoli globale, alle coordinate etiche ed estetiche dello jungeriano Arbeiter. Evidentemente il mondo non era pronto per tutto ciò, ci restano però dei segni, delle linee forti tracciate a lapis. Meritano attenzione.