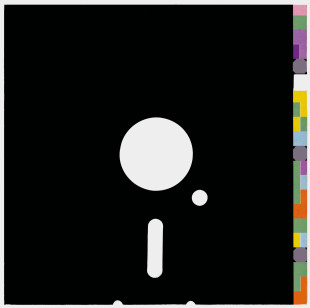

Uscì nel 1983 il vinile di Blue Monday (sul retro il prolungamento The Beach), per l’etichetta indipendente Factory Records, da subito con impicci economici riguardo al costo della cover: il progetto grafico di Peter Saville mandò in perdita ogni singola copia distribuita, costando il packaging più del guadagno sul venduto. Ma chi se ne fotte, visto che diverrà il mix più diffuso di tutti i tempi! “La gloria presso il popolo, ecco ciò a cui bisogna aspirare. Niente varrà mai quanto lo sguardo sperduto della salumiera che ci ha visto in televisione” scrisse Jean Baudrillard, generando appetiti tra i proletari pionieri degli anni ‘80. Taglio artigianale ultra-preciso di un floppy disc – all’epoca icona fantascientifica quasi a portata di mano – e criptici codici cromatici nell’oscurità; niente nomi, niente titoli, niente ammiccamenti, nient’altro in copertina. Blue Monday appare addirittura come una creazione aliena, indipendente dai suoi compositori, sorta di Frankenstein sonico sfuggito di mano. Infatti il golem elettronico fu partorito in seguito alle sperimentazioni della session 586, ideata per evitare i bis dopo i concerti, ovvero lasciando che fossero “le macchine” a suonare al posto degli umani. L’utopia robotica dei Kraftwerk.

Uscì nel 1983 il vinile di Blue Monday (sul retro il prolungamento The Beach), per l’etichetta indipendente Factory Records, da subito con impicci economici riguardo al costo della cover: il progetto grafico di Peter Saville mandò in perdita ogni singola copia distribuita, costando il packaging più del guadagno sul venduto. Ma chi se ne fotte, visto che diverrà il mix più diffuso di tutti i tempi! “La gloria presso il popolo, ecco ciò a cui bisogna aspirare. Niente varrà mai quanto lo sguardo sperduto della salumiera che ci ha visto in televisione” scrisse Jean Baudrillard, generando appetiti tra i proletari pionieri degli anni ‘80. Taglio artigianale ultra-preciso di un floppy disc – all’epoca icona fantascientifica quasi a portata di mano – e criptici codici cromatici nell’oscurità; niente nomi, niente titoli, niente ammiccamenti, nient’altro in copertina. Blue Monday appare addirittura come una creazione aliena, indipendente dai suoi compositori, sorta di Frankenstein sonico sfuggito di mano. Infatti il golem elettronico fu partorito in seguito alle sperimentazioni della session 586, ideata per evitare i bis dopo i concerti, ovvero lasciando che fossero “le macchine” a suonare al posto degli umani. L’utopia robotica dei Kraftwerk.

Cronologicamente emesso dopo i singoli Ceremony, (1981), Procession (1981), Everything’s Gone Green (1981) e Temptation (1982) – segnando così il compimento di un tragitto d’emancipazione dagli inferi esistenzialisti del passato Joy Division – il singolo esercitò un potere perverso per la sua collocazione al crocevia: Non è Dance e non è Rock; non è infatti il disco a blandire l’acquirente, bensì quest’ultimo a farsi domande sul proprio destino semovente ed auspicabilmente danzante, anche nell’immobilità di un ascolto “estetico” e contemplativo. Dopo il nero il blu, dopo gli impermeabili grigi il viaggio chimico, come se la processione dal monastero conducesse direttamente in discoteca. Cambiamo i fiori, ma pure i vasi. Passaggi segreti, codici cromatici, geometrie pulsanti tra sottomondi in procinto di farsi design meccanico, per weekend superficiali ma non privi di memoria riguardo alle vite precedenti. La fabbrica chiusa diventa logo. Gregoriano e plastica resa suono, ghiaccio di parole ora pronte ad affrontare lo sguardo indistinto della platea, ora icastiche ed abbandonate nel magma sonoro:

“How does it feel, to treat me like you do, when you’ve laid your hands upon me, and told me who you are”.

Che fare d’altronde, il primo giorno della settimana, se non rassegnarsi ai doveri? Oppure pescare dal mazzo l’unica carta vincente. In fondo, tra tappezzeria elettronica e sintetica moquette, il tinello musicale pareva davvero rinnovato, nel 1983. Addio ai minatori, si aprivano ufficialmente gli effervescenti anni ’80. Contestualizzare il nuovo ordine nel cromatico azzeramento Klein ed evaporare come fenici, in un caracollante incedere di evanescenze strobo-sferiche. Probabilmente se non vi fosse stata la sessione ritmica – Hooky & Morris – a tenere i piedi a terra, potremmo a ragione disquisire di pretenziose inadeguatezze, di proiezioni nel vuoto, di orticello sinth-pop per jingle usa & getta. Di coriandoli. Di cartongessi. Di siparietti per yuppies.

Bernard Albrecht, dal canto suo, avrà poi un futuro edonista con altro nome (Sumner) alimentando più silenzi reticenti che confessioni aneddotiche. Chi è infatti quel tale, con zazzera bionda e taglio Hitlerjugend? Chi è quel tale – estratto a sorte – che non sa cantare, con le maniche della camicia arrotolate e l’espressione ebete? Oziosità e tentennamenti: cosa resta dello sbarbato chitarrista dei Joy Division? La sovrapposizione s’adatta a stento. Un senso d’inadeguatezza, l’impaccio del microfono davanti al muso, il fantasma IC giusto dietro le spalle, la certezza di stonare proprio quando il punk non era più lì a proteggere, con la sua ostentazione del difetto. La certezza di fallire nell’aria. Consapevolezza di scazzare giusto davanti alle telecamere, sempre pronte a convogliare il tutto in discarica per nuovi consumatori. Le liriche poi, pesanti da recitare conto terzi e tutto quell’ingombro della coerenza – c’era pur sempre un cadavere col quale fare i conti, al tavolino del pub – quattro pinte, tre comprimari e la star al camposanto per sua mano. Adattamenti e disadattamenti, prima di scegliere il futuro. S’aggiungano maldestri tentativi danzanti, passi incerti nel passaggio tra gotico cimiteriale (Closer) e futurismo italiano (Movement). In fondo il segreto della canzone è la via di fuga (Autobahn) ma, dell’arcobaleno, non si può fare incetta a casaccio. Bisogna scegliere, e scelsero il Blu.

[youtube]https://youtu.be/SVkq8IEO4tc[/youtube]

Cos’è il blu? Di Lunedì poi, se non l’evasione del cielo in astrologia scintillante, quando la vita diventa soffocante, tra ciminiere mattoni rossi operai ultras pecore nere caligine e patate lesse con bacon and eggs. “Vedo una nave nel porto, non ci riesco ma dovrei obbedire, se non fosse per la tua sfortuna, sarei un santo oggi”, recita sbadato Sumner, incurante dell’onere di dover cantare. Il boss della Factory Records, Tony Wilson, parla di situazionismo e filosofia, ma intanto dopo il tour negli USA abortito e poi rimandato per rielaborare il lutto, l’incertezza regna sovrana. Scambiare una musica inedita per un’autostrada, brevettare un generatore automatico d’indaco, oltremare, cobalto, di Prussia. Possibile? “Dobbiamo assolutamente andarcene da qui”.

Ecco Manchester, tutta stretta attorno, una decadente e fumosa cintura di castità, il conforto di ciò che fu, le processioni dopo i cinque minuti di celebrità, il tagliando di una svolta consegnato Il giorno prima ed andato perduto, tra gli scheletri delle fabbriche abbandonate. Les jeux sont fait, lasciando pure che passino all’incasso gli U2, i quali nel diventare famosi troveranno l’imbalsamazione dorata e il museo delle cere. Nel frattempo si costituì il tempio votivo per Ian Curtis, dove nerovestiti dimessi si autonominarono custodi farisei. Nacque il Goth (Dark in italiano) ed il disagio si fece posa vittoriana; niente di più lontano dalla direzione scelta dai New Order, intenzionati a togliersi dagli impicci manieristi quanto prima. C’era sentore di tradimento, c’era la seria possibilità che qualunque altra cosa dopo il cambio di ragione sociale risultasse sbagliata, inopportuna, inferiore, deleteria, ma soprattutto a più grave onta “Commerciale”. A tal fine: maracas! Blue Monday, in 7 minuti gommosi privi di ritornello, scardina ogni logica iniettando nelle vene del groviglio sonoro l’esatto contrario del punk, ovvero l’incedere della cartilagine Disco, il circolare pulviscolo luminoso dello strobo sopra teste stordite, il defluvio lisergico ben disciplinato in monotoni battiti artificiali, (auto) trasformandosi così in un colossale patchwork a sé stante, travalicando le etichette di genere per consegnarsi alla Storia. Pur restando ancora miracolosamente punk.

@barbadilloit