Si parla sempre del famoso patto di responsabilità annunciato da François Hollande il 14 gennaio. Chiedere ai datori di lavoro di farsi garanti della solidarietà nazionale, non significa dar prova di una certa ingenuità?

Si parla sempre del famoso patto di responsabilità annunciato da François Hollande il 14 gennaio. Chiedere ai datori di lavoro di farsi garanti della solidarietà nazionale, non significa dar prova di una certa ingenuità?

La Francia ha introdotto da più di vent’anni una politica di riduzione delle tasse sui salari che non ha mai impedito l’aumento della disoccupazione. Ricordate i 22 miliardi di contributi in meno da parte dei datori di lavoro, i 6 miliardi di credito d’imposta, il taglio di 6 miliardi di tassa professionale, i 20 miliardi di credito d’imposta in meno per favorire l’impiego, ecc?. Il patto di responsabilità è l’ultimo avatar nell’ambito di questa politica. Consiste nel fornire senza contropartita un taglio di 40 miliardi di euro di costi per i datori di lavoro che sperano, secondo una buona logica liberale, di vedere moltiplicare la creazione di posti di lavoro. Il padronato intasca ma la disoccupazione aumenta sempre, mentre la crescita è nulla, il debito cresce e c’è minaccia di deflazione. Scambiare misure concrete con promesse vaghe: questo si chiama concludere affari folli, insieme a una messa in scena destinata ad accettare la politica di offerta adottata dal governo.

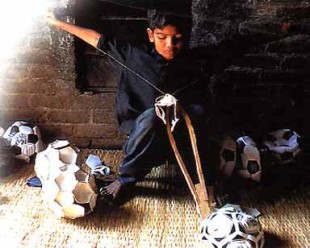

Medef (la Confindustria francese, ndr), che non nasconde la propria gioia nell’accoppiare il tandem Valls-Macron (Manuel Carlos Valls y Galfetti, primo ministro francese e Emmanuel Macron, ministro dell’Economia, ndr) alla logica del mercato, ne approfitta per spingere ancor più il proprio vantaggio, dal momento che ora reclama 50 miliardi supplementari, la messa in discussione del Diritto del lavoro e delle conquiste sociali, la soppressione delle norme e della regolamentazione dei mercati, l’abbassamento delle soglie sociali, ecc. Se non si esige che si mandino i bambini a lavorare nelle miniere è senza alcun dubbio perché le miniere non esistono più!

Per giustificare la sua posizione, Medef regolarmente mette in discussione il “costo del lavoro” che in Francia sarebbe più elevato che altrove, che peserebbe sia sull’occupazione sia sulla competitività. Bugia o realtà?

Per giustificare la sua posizione, Medef regolarmente mette in discussione il “costo del lavoro” che in Francia sarebbe più elevato che altrove, che peserebbe sia sull’occupazione sia sulla competitività. Bugia o realtà?

Le grandi imprese si lamentano da sempre del fatto che i lavoratori sono troppo costosi. Il loro sogno sarebbe, evidentemente, che le persone lavorino per niente, che aumenterebbe tanto i benefici (ma si dovrebbe porre la domanda di sapere con quali mezzi la gente potrebbe in seguito consumare ciò che ha prodotto!). Nel XIX secolo, quando fu abolito il lavoro minorile, il Medef dell’epoca assicurò che si stava facendo affondare l’intera economia nazionale. Oggi, sono le spese relative all’utilizzo di lavoro nel mirino, buon pretesto per delocalizzare la produzione verso paesi che conoscono solo salari da miseria.

Il costo del lavoro è definito come la somma dei salari lordi e le imposte sociali sui salari. Il costo medio per ora di lavoro in Francia è di 35,6 euro, più che in Germania (32,8 euro), ma molto meno che in Svezia (43 euro). Sostenere in astratto dei costi di lavoro, tuttavia, non ha molto senso, così come è da tanto tempo che il costo non è rapportato all’indice dei prezzi e alla produttività. Un costo salariale elevato in effetti non è necessariamente un freno alla competitività se il costo per unità prodotta rimane basso. E’ il motivo per cui, per effettuare confronti internazionali, si parla di costo salariale unitario reale. Il costo del lavoro è più alto in Francia che in Germania, ma in Francia c’è una produttività superiore del 20 per cento rispetto a quella dei tedeschi. In proporzione alla produttività oraria media, il costo orario del salario minimo è oggi al livello più basso da 60 anni.

La verità è che è molto difficile stabilire una relazione diretta tra la l’insieme dei costi salariali e il livello del tasso di disoccupazione (non è, in Svezia, che il 7,7 per cento, mentre è del 10,3 per cento in Francia). Si possono certamente tagliare le imposte sociali, ma ciò implica trovare altri modi di finanziamento della protezione sociale (tasse? prelievi privati?). E se si diminuisce il salario minimo, allo stesso tempo si diminuisce il potere d’acquisto minimo, quindi la domanda, e quindi la produzione, quindi l’occupazione.

Se si parla molto del costo del lavoro, non si parla mai del costo del capitale, che non è senza dubbio meno pesante.

E’ il minimo che si possa dire. Bisogna qui distinguere il capitale produttivo e il capitale finanziario. Il capitale produttivo, necessario per produrre beni e servizi, ha bisogno di affrontare delle spese per la manutenzione e gli investimenti. Se per fare ciò non dispone di risorse proprie, deve sollecitare finanziamenti esterni da parte dei suoi azionisti, che remunera con i dividendi, o rivolgendosi a istituti di credito, o finanziatori che remunera con interessi. Sono questi versamenti che corrispondono al costo del capitale finanziario. Oggi rappresenta il 50 per cento del costo economico del capitale, contro soltanto il 20 per cento negli anni 1960-1970. Risultato: le aziende ormai spendono il doppio in dividendi netti, versati ad azionisti-benestanti che vogliono rimpinzarsi il più velocemente possibile, piuttosto che in investimenti netti. I dividendi degli azionisti delle imprese Cac 40 (l’indice di Borsa che prende il nome e l’acronimo dal sistema di automazione della Borsa di Parigi, ndr) sono in crescita del 30 per cento di anno in anno, mentre l’investimento rimane disperatamente piatto. E’ una conseguenza della finanziarizzazione degli ultimi tre decenni, che non ha smesso di privilegiare i detentori del capitale finanziario rispetto agli imprenditori. Una situazione che evidentemente non è estranea alla mancanza di competitività di questi ultimi.

*Da Boulevard Voltaire (www.bvoltaire.fr). Intervista di Nicholas Gauthier a Alain de Benoist [traduzione di Manlio Triggiani]