«Quando la gente impreca contro il mio modo di trattare la violenza, in pratica dice: “Non mostratemela, non voglio sapere… e prendetemi un’altra birra dal frigorifero”. Credo che sia sbagliato, e pericoloso, rifiutare di riconoscere la natura animale dell’uomo».

«Quando la gente impreca contro il mio modo di trattare la violenza, in pratica dice: “Non mostratemela, non voglio sapere… e prendetemi un’altra birra dal frigorifero”. Credo che sia sbagliato, e pericoloso, rifiutare di riconoscere la natura animale dell’uomo».

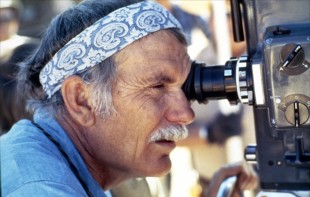

Parola di Sam Peckinpah, il “profeta della violenza”, il regista più anarchico, insofferente, folle e menefreghista che abbia calcato i palcoscenici di Hollywood negli ultimi cinquant’anni. Oggi compirebbe 88 anni (era nato a Fresno, California, il 21 febbraio del 1925), se non avesse bruciato la sua esistenza – egocentrica e geniale – nella dipendenza da droga e alcol, tanto da trascorrere gli ultimi anni di vita ai limiti della malattia mentale. Un personaggio border-line, dunque. Ma anche un talento genuino e un uomo che ha sempre voluto mantenersi libero. A costo di entrare in conflitto con i potenti produttori californiani, che per molto tempo l’hanno emarginato proprio per il suo eccessivo individualismo.

Anni fa la televisione inglese ha mandato in onda un documentario sulla vita di Peckinpah, nel quale si raccoglievano le testimonianze degli attori che più a lungo hanno lavorato con lui e gli sono stati amici: James Coburn, Jason Robards, Kris Kristofferson, Warren Oates. I loro ricordi davano forma al ritratto di un uomo formidabile, un attaccabrighe geniale pieno di alcol e cocaina, con un’anima poetica e una dolcezza virile. Uno che finiva quasi per assomigliare agli antieroi dei suoi celebri western, costretti a rinunciare a vivere con dignità, per corteggiare la violenza, la vendetta e la morte come unica via d’uscita.

Un uomo che non amava la società dello spettacolo con la quale era costretto a convivere e che, anzi, quando poteva si faceva beffe dello star-system: una volta, per rispondere alle accuse sul suo alcolismo, si fece fotografare sul set di Pat Garrett & Billy the Kid in barella, accanto a un finto infermiere che gli faceva una fleboclisi di whisky. E poi mandò la foto a Variety, la rivista più diffusa nello show-business.

Un uomo che non amava la società dello spettacolo con la quale era costretto a convivere e che, anzi, quando poteva si faceva beffe dello star-system: una volta, per rispondere alle accuse sul suo alcolismo, si fece fotografare sul set di Pat Garrett & Billy the Kid in barella, accanto a un finto infermiere che gli faceva una fleboclisi di whisky. E poi mandò la foto a Variety, la rivista più diffusa nello show-business.

A Hollywood, però, gli abusi di droga e alcol non sono mai stati un’eccezione. Per quale motivo, allora, Peckinpah venne a lungo crocifisso dalla critica? Pesò molto di più il marchio di regista “esteta della violenza”, di bieco antifemminista, persino di fascista. Nel 1972, quando uscì Cane di Paglia, con Dustin Hoffman, la stampa l’accusò di aver diretto «la prima opera d’arte fascista d’America». Naturalmente non era vero: così come Faulkner, Sam Peckinpah (che si trovò appiccicato il nomignolo di Bloody Sam, Sam il sanguinario) descriveva la violenza fin nei minimi particolari proprio per comunicare l’orrore che ne provava. Anche se una certa tendenza all’estetismo dell’immagine e l’uso fin eccessivo del “ralenti” nelle scene più cruente, sembravano dar ragione ai suoi detrattori.

In ogni caso è Peckinpah a svecchiare il genere ormai frusto della “frontiera”, compiendo in patria la stessa operazione effettuata da Sergio Leone con i suoi spaghetti-western. Nei suoi film ambientati nella grandi praterie del West (La morte cavalca a Rio Bravo, Sfida nell’alta sierra, Sierra Charriba, Il mucchio selvaggio, La ballata di Cable Hogue e poi ancora Pat Garrett & Billy the Kid e l’ultimo, Voglio la testa di Garcia) non ci sono eroi e tanto meno “buoni”: ci sono polvere, sudore, sporcizia, barbe lunghe e denti ingialliti dal tabacco. E quando si spara si muore per davvero, con grande abbondanza di sangue, budella e pezzi di cervello che svolazzano. C’è la violenza con il suo vero volto, non quello edulcorato presentato sino ad allora dai signori di Hollywood. E neppure il “bagno di sangue” dei film di Quentin Tarantino, così esagerato e fumettistico da risultare grottesco.

Nei western firmati da Peckinpah, in anticipo sul genere crepuscolare degli anni Settanta e Ottanta, si fa anche piazza pulita delle ipocrisie borghesi che hanno ammantato la conquista dell’Ovest con la retorica del progresso e della civiltà. Si intuisce il dramma delle popolazioni native (fra l’altro Peckinpah vantava un’antenata pellerossa), si smascherano senza paura i loschi interessi che si celano dietro alla conquista delle terre dell’Ovest. Ne Il mucchio selvaggio, unanimemente considerato come uno dei più grandi film western di tutti i tempi, i magnati delle ferrovie che danno la caccia alla banda dell’ormai anziano e acciaccato rapinatore William Holden sono presentati come alfieri di un capitalismo selvaggio, spietato e senza regole.

Viceversa i protagonisti, pur non essendo dei “buoni” tradizionali, sono uomini legati ai concetti di amicizia virile e di onore, in bilico tra coraggio e umanissima paura della morte. In un certo senso Peckinpah fa sua l’epica della sconfitta, i suoi personaggi sono spesso eroi stanchi, invecchiati, malati, che magari sposano una causa persa e ciò nonostante vanno incontro al loro destino. «Credo, e spero, che i miei film siano il riflesso della cattiva coscienza dell’America», disse una volta il regista.

Anche nelle pellicole non western ritornano ossessivamente i soliti temi ricorrenti: l’amicizia (spesso tradita), la violenza, il tempo che passa, la lotta quasi sempre solitaria contro l’ingiustizia. È così per il rapinatore di Getaway (1972) e per il moderno cowboy da rodeo de L’Ultimo buscadero (1972), entrambi interpretati da Steve McQueen; per il caporale tedesco di La croce di ferro (1977) e per il camionista ribelle di Convoy (1978).

Se la carriera artistica di Sam Packinpah è stata rovinata dai produttori, che in certi casi arrivano al punto di realizzare dei veri e propri film paralleli tagliando gran parte delle scene; la vita privata è stata invece devastata dall’abuso di alcol e cocaina. Nel 1973, durante le riprese in Messico di Voglio la testa di Garcia, il regista californiano ha gravi problemi di salute: di fatto non mangia, beve litri di vodka e ingoia psicofarmaci. Si salva solo con l’aiuto della segretaria, che gli nasconde alcol e pillole e lo obbliga a nutrirsi. Mentre gira Convoy il regista si rifiuta di uscire per un giorno intero dalla sua roulotte; lasciando 3 mila comparse e 100 camion ad attendere sotto un sole abbagliante.

Negli ultimi anni, stufo di vivere a Los Angeles, un Sam Peckinpah sempre più malato si ritira in un ranch nel Montana, con un pace-maker nel cuore e la folle convinzione che fosse una micro bomba collegata a un detonatore in mano alla Cia. Di notte racconta di vedere dischi volanti scendere sui boschi e spesso gli amici lo trovano a far la guardia armato di fucile. Pochi giorni prima di morire si reca in visita a un amico in ospedale: «Aveva un fazzoletto da indiano arrotolato intorno alla fronte e gli stivali da cowboy. Mi disse: “Ti ho portato un libro”, e vidi che era L’Anticristo di Nietzsche. Poi cercò di insegnarmi un poker a due, e dopo un po’ disse “Devo andare a una riunione di lavoro”. Erano le due del mattino. Io gli credetti».

Il 28 dicembre del 1984 Bloody Sam muore nei pressi di Los Angeles per un embolo al polmone. Aveva 59 anni.