Nell’età contemporanea le cronache di guerra si contraddistinguono spesso come rappresentazioni di visioni ideologiche, solo in parte utili ai fini di una lettura oggettiva della realtà; lungi dall’essere squalificate a ingombrante reperto del passato, esse svolgono – al pari della propaganda intesa quale principale strumento di orientamento delle opinioni – un ruolo ben visibile nell’odierno spirito del tempo.

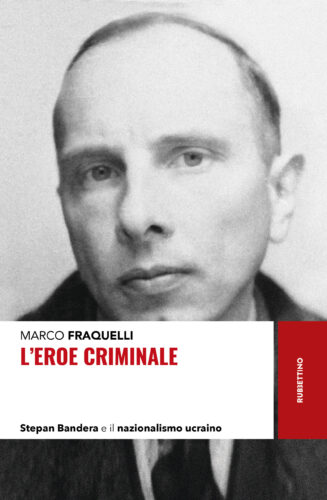

Nel campo delle scienze sociali non mancano, tuttavia, indicatori della complessità dei processi di formazione della storia, per lo più refrattari ad incanalarsi lungo i percorsi previsti da contrapposizioni rigide e schematiche. Sono riconducibili alla casistica alcuni spunti contenuti nel libro di Marco Fraquelli “L’eroe criminale – Stepan Bandera e il nazionalismo ucraino”, pubblicato nel 2022 dalla casa editrice Rubbettino.

Alle radici del nazionalismo ucraino

Divisa tra gli Imperi russo e asburgico, debole anche nelle brevi parentesi di indipendenza soffocate dalla spartizione tra Polonia e Unione Sovietica sancita dal Trattato di Riga del 1921, l’Ucraina costituì un terreno permeabile al radicamento di un forte sentimento patriottico – imbevuto dei capisaldi ideologici della propaganda avversa al “bolscevismo ebreo” e della giustificazione dei crimini finalizzati alla creazione di uno Stato indipendente – che confluì, anche a causa delle tensioni alimentate dalla privazione dello status di ufficialità alla lingua madre, prima nell’organizzazione militare e poi in quella dei nazionalisti (Oun). Esse si concentrarono in attività terroristiche e di spionaggio a favore della Germania – beneficiando di armi, munizioni e addestramento militare – al fine di affermare la lotta rivoluzionaria in Polonia, paese ’“usurpatore” della Galizia orientale.

Le tappe dell’ascesa di una personalità autoritaria, controversa, scaltra e imprevedibile come quella di Stepan Bandera, figlio di un sacerdote cattolico di rito orientale, vengono ricostruite sullo sfondo dell’adesione incondizionata a una concezione romantica della guerra, al culto della violenza e della morte eroica. Sulla scorta di un misticismo esasperato, la convinzione di incarnare uno spirito “messianico” si tradusse nell’innalzamento del cristianesimo a elemento qualificante della propria fazione, dalla quale fu costretto a separarsi – almeno fisicamente – per problemi giudiziari.

La condanna all’ergastolo in qualità di mandante dell’omicidio del Ministro degli Interni polacco Bronislaw Pieracki (giugno 1934) impresse, peraltro, un’accelerazione alla decisione dell’esecutivo di Varsavia di rompere il cosiddetto Piccolo Trattato di Versailles del 1919, incentrato sulla protezione delle minoranze etniche di concerto con le principali potenze alleate.

Pur limitata dalla superiorità gerarchica esercitata dai leaders in esilio, l’acquisizione del controllo dell’apparato esecutivo dell’Oun si era d’altronde verificata in circostanze convulse, innescando le tipiche dinamiche interne alle organizzazioni lacerate da lotte di potere, intimidazioni e tradimenti, regolamenti di conti e vendette di tipo personale, che si protrassero diventando nel lungo periodo insanabili. Non a caso la narrazione è un po’ prolissa quando, dopo aver evidenziato la preponderanza delle attività propagandistiche rispetto a quelle della resistenza sul campo contro l’Urss, l’autore si sofferma sugli avvenimenti che determinarono la scissione nazionalista.

Una forma di fascismo?

Il collaborazionismo con le potenze dell’Asse rispecchiò la capacità della fazione di Bandera (fuggito di prigione nel 1939 grazie ai tedeschi, ma comunque impossibilitato a seguire i propri uomini inquadrati nelle forze armate del Terzo Reich) di stringere legami con i servizi nazisti e di affiancarli nella preparazione dei raid, delle deportazioni e delle esecuzioni degli ebrei; ciononostante solo parte dello Stato maggiore si dichiarò favorevole alla causa dell’indipendenza, ferma restando l’indisponibilità di Hitler a sostenere amministrazioni ucraine nei territori occupati.

L’iniziativa congiunta che sfociò nei pogrom di Leopoli, giustificati dalla scoperta di migliaia di morti provocate dai sovietici ma attribuite arbitrariamente agli “ebrei bolscevichi”, viene inquadrata come fenomeno a cui partecipò – in buona parte spontaneamente – la popolazione civile, senza la necessità che violenze atroci venissero “indotte” dai militari. I dubbi sollevati dai detrattori sulle presunte responsabilità di Bandera paiono d’altro canto ragionevoli perché egli, pur non coinvolto in maniera diretta, non biasimò a posteriori l’operato dei propri uomini congratulandosi, al contrario, della loro condotta.

Il progressivo deterioramento dei rapporti tra i tedeschi e le frange più irriducibili dell’Oun si consumò malgrado tentativi di riconciliazione in extremis. Alle politiche di emarginazione, sorveglianza e persecuzione (tra le centinaia di attivisti arrestati trovarono la morte nel campo di concentramento di Auschwitz due fratelli del capo nazionalista) corrisposero dall’altra parte atteggiamenti ambigui che, capovolgendo in un breve arco di tempo certezze apparentemente granitiche, si palesarono nella convinzione che la Germania avrebbe perso la guerra.

L’affermazione della matrice etnica e razzista dell’indipendentismo dell’Esercito Insurrezionale Ucraino (Upa) assume importanza nell’ambito di una disputa più ampia e scivolosa, riservata non solo all’ambito accademico: quella relativa alla validità dell’attribuzione dello stampo fascista alla formazione oggetto di questa monografia. Al riguardo l’autore, pur riconoscendo che alcuni suoi membri si ispirarono al regime di Mussolini ritenendolo un possibile esito politico e organizzativo, ritiene l’accostamento improprio perché l’Oun non nacque come formazione politica in senso stretto, propugnò un sistema politico (la “dittatura della nazione” ripresa nella Costituzione) basato sullo Stato etnico e sulla difesa della purezza del popolo, avvicinandosi piuttosto – in chiave prevalentemente tattica e con importanti riserve – al nazismo.

Il mito di Bandera prima e dopo la caduta del Muro di Berlino

Le enormi perdite umane della guerra non impedirono ai nazionalisti di riprendere vigore nel momento in cui divennero parte integrante della politica del rollback, la strategia d’infiltrazione e logoramento dei regimi comunisti orchestrata dalle potenze anglosassoni che, giovandosi anche della percezione largamente diffusa di un imminente scoppio del terzo conflitto mondiale, non esitarono a riabilitare uomini additati, fino a poco tempo prima, al pubblico disprezzo in quanto criminali di guerra.

L’accettazione di una revisione ideologica graduale e “ragionata”, improntata all’annacquamento dei richiami all’antisemitismo, all’estetica fascista e al Fuhrerprinzip (con il contestuale riconoscimento dell’esigenza di una guida più collegiale), favorì inizialmente Bandera, ispiratore sotto falso nome della resistenza anti-sovietica delle comunità degli esuli ucraini all’estero, collegato all’agenzia di controspionaggio dei Counter Intelligence Corps, determinato a ottenere finanziamenti per l’addestramento dell’esercito dalla Nato e protetto fino al 1951, quando la C.I.A. lo scaricò preferendo avviare il dialogo con componenti più moderate.

La sua consacrazione a eroe e martire – comprovata dalle annuali commemorazioni a tinte anti-comuniste, dall’intitolazione di musei, strade e monumenti (talvolta danneggiati dai suoi contestatori) e di un’alta onorificenza ricevuta tra le polemiche nel 2010, poi ritirata perché era sprovvisto della cittadinanza – è in buona misura dovuta alle circostanze in cui maturò la morte, avvenuta nel 1959 a causa di un avvelenamento per mano di un giovane agente ucraino del Kgb.

Nel contesto favorevole della dissoluzione Urss (il paese fu il primo a dichiarare l’indipendenza nel 1991), il mito attecchì con relativa facilità nella sensibilità diffusa dai racconti dei veterani e degli ex esuli, a una produzione pubblicistica nettamente sbilanciata verso il filone agiografico e, da ultimo, alle campagne mediatiche di riabilitazione del nazionalismo fra le due guerre mondiali.

L’autore non si sottrae ad un’analisi dell’attualità immediatamente precedente l’invasione russa, richiamando la grave occasione persa della mancata applicazione (non imputabile alle sole responsabilità di Mosca) del protocollo di Minsk del 2015, finalizzato ad arginare lo stato di guerriglia permanente nel Donbass. Uno sguardo attento restituisce da un lato le contraddizioni delle privatizzazioni selvagge, della corruzione dilagante e dello strapotere di oligarchie finanziarie che, dopo aver svuotato delle proprie funzioni i partiti, sovvenzionano la nascita di milizie paramilitari per interessi politici ed economici; dall’altro individua uno snodo cruciale nella rivolta di Piazza Maidan, un’insurrezione – che si concluse con la destituzione del presidente filo-russo Janukovic, colpevole di non aver firmato il trattato di associazione con l’Unione Europea – dal carattere politico inizialmente indistinto, poi guidata da formazioni minoritarie ma in costante ascesa, intenzionate a raccogliere l’eredità di Bandera: Svoboda e Pravyj Sector.

Nonostante alcuni passaggi poco convincenti – sfuggono, in particolare, i motivi che inducono a enfatizzare la frattura tra filo-ucraini e filo-russi che ha interessato alcune frange minoritarie della destra italiana non rappresentate in Parlamento – il lavoro di Fraquelli, ripercorrendo la parabola del suo protagonista principale, offre interessanti strumenti di riflessione sulle nette differenze di giudizio che attraversano oggi l’opinione pubblica nazionale, divisa con buona approssimazione tra coloro che, specialmente nella parte occidentale del paese, continuano a considerarlo un patriota e un eroe della seconda guerra mondiale e tra chi, in maggioranza nell’est “russofilo”, persevera a condannarlo alla stregua di un criminale corresponsabile dello sterminio di ebrei e polacchi.