In Europa continuiamo a confrontarci con il «passato che non passa», con l’esperienza dei fascismi maturata tra le due guerre mondiali e, soprattutto, con l’esito per noi catastrofico dell’ultimo conflitto. Negli ultimi anni della guerra, almeno in alcuni paesi del nostro continente, si manifestò il fenomeno della Resistenza ai regimi autoritari, al contrario, in Giappone, esercito e popolo continuarono a combattere in modo indefesso per la causa nazionale, fino al dramma delle bombe atomiche. I commentatori hanno attribuito tale atteggiamento al legame saldissimo che questo popolo aveva con la propria tradizione ancestrale, al ruolo svolto, presso i «prussiani» d’Oriente, dalla motivazione spirituale e religiosa e dalla venerazione per l’Imperatore-dio. Cose senz’altro vere. Nonostante ciò, subito dopo la guerra e a causa della sconfitta, il paese del Sol Levante è entrato di fatto nell’«era americana», epoca nella quale fu portata a termine l’apertura del Giappone all’Occidente iniziata dall’imperatore Meiji.

In Europa continuiamo a confrontarci con il «passato che non passa», con l’esperienza dei fascismi maturata tra le due guerre mondiali e, soprattutto, con l’esito per noi catastrofico dell’ultimo conflitto. Negli ultimi anni della guerra, almeno in alcuni paesi del nostro continente, si manifestò il fenomeno della Resistenza ai regimi autoritari, al contrario, in Giappone, esercito e popolo continuarono a combattere in modo indefesso per la causa nazionale, fino al dramma delle bombe atomiche. I commentatori hanno attribuito tale atteggiamento al legame saldissimo che questo popolo aveva con la propria tradizione ancestrale, al ruolo svolto, presso i «prussiani» d’Oriente, dalla motivazione spirituale e religiosa e dalla venerazione per l’Imperatore-dio. Cose senz’altro vere. Nonostante ciò, subito dopo la guerra e a causa della sconfitta, il paese del Sol Levante è entrato di fatto nell’«era americana», epoca nella quale fu portata a termine l’apertura del Giappone all’Occidente iniziata dall’imperatore Meiji.

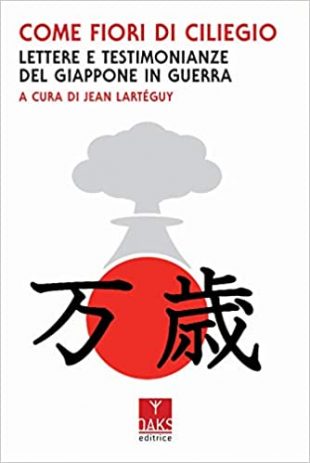

Ciò ha creato una situazione davvero paradossale: a fronte della modernizzazione della vita, realizzata in modo repentino e portata in profondità, sopravvive nel paese l’attaccamento, almeno da parte di alcuni, alla tradizione. Un paese di contraddizioni, dunque, il Giappone moderno. Esse esplosero il 25 novembre 1970, quando lo scrittore Yukio Mishima si tolse pubblicamente la vita, compiendo il rituale del seppuku, per risvegliare le coscienze dei suoi connazionali, traviate dal moderno e al fine di riportarle sulla strada dei valori tradizionali. Un recente libro richiama l’attenzione su questi aspetti della civiltà nipponica. Si tratta del volume, Come fiori di ciliegio. Lettere e testimonianza del Giappone in guerra, curato da Jean Lartéguy per i tipi di OAKS editrice (per ordini: info@oakseditrice.it, pp. 169, euro 18,00). Il curatore fu scrittore di successo e corrispondente di guerra dalla Corea e dall’Indocina. Questi, in occasione del suo ricovero presso il Tokio Army Hospital nel 1951, ebbe la possibilità ci confrontarsi con la realtà postbellica del paese del Sol Levante.

Acquistato un vestito borghese, egli diede avvio alle proprie peregrinazioni per le strade della Capitale nipponica. Inizialmente giunse alla convinzione che: «tutto il Giappone fosse diventato simile a Tokio, città senz’anima e senza significato […] una zona centrale vuota, dove un palazzo imperiale in rovina […] si stendeva circondato da mura medievali» (pp. 11-12). Nei quartieri popolari tutti erano affaccendati nel procurarsi beni materiali di prima necessità dagli occupanti americani. I giovani studenti che incontravano Lartéguy, si intrattenevano con lui chiedendogli informazioni sugli intellettuali occidentali allora à la vague, come gli esistenzialisti. Vi erano, inoltre, ex ufficiali che si riunivano segretamente in società come la «Grande Asia» e ordivano improbabili complotti contro le forze di occupazione. Egli assistette ai funerali di Gennojo, un magnate della carta stampata vicino alle forze politiche nazionaliste, che fu accompagnato alla sua ultima dimora da un corteo funebre di: «ometti in giacca a coda di rondine e pantaloni a righe» (p. 11), mentre nella piazza di fronte si svolgeva una manifestazione sindacale nella quale campeggiavano le bandiere rosse e si cantava l’Internazionale.

Eppure, a fianco di questo Giappone che sembrava già allora aver obliato il proprio passato, la visita dell’antica capitale, Kyoto, fece comprendere al visitatore il fascino della civiltà tradizionale. La perfezione armonica dei templi buddhisti e le cerimonie scintoiste non lo lasciarono di certo indifferente, così come la visita al quartiere delle geishe, dove conobbe giovani maiko, allieve i cui volti esercitarono su di lui un’attrazione profonda. Con il pittore Saburo fu in abitazioni tradizionali: «Le stanze, vuote, avevano per tutto ornamento una tavola basso e una sapiente disposizione di fiori: in una nicchia, il tokonoma, pendeva un rotolo svolto con una pittura su seta rappresentante un unico ramo di pino» (p. 17). Il Giappone eterno e la sua bellezza! Avendo avuto modo di partecipare a una riunione di studenti, venne a conoscenza dell’esistenza del libro che qui presentiamo: una raccolta di lettere e diari scritti da giovani nipponici che avevano combattuto per tutte le specialità delle forze armate, Kamikaze inclusi. Erano indirizzate alle persone care, scritte alla vigilia di una morte prossima e sicura. Una di esse, estremamente commovente, è stata scritta, con i moncherini carbonizzati, da un ventenne colpito dalle radiazioni dell’atomica di Hiroshima, un’altra da un giovane condannato, senza ragioni plausibili, quale criminale di guerra. Queste testimonianze, che muovono dalla guerra contro la Cina e giungono ai giorni immediatamente successivi ad Hiroshima, colpirono nel profondo Lartéguy, che si prodigò affinché l’opera fosse data alle stampe anche in Occidente. Dalle accorate testimonianze che animano le pagine di, Come fiori di ciliegio, si evince come molti dei giovani autori fossero, al medesimo tempo, sostenuti da sincero amor patrio, pur aspirando ad un radicale cambiamento politico.

Il tratto crepuscolare, consustanziale all’animus nipponico, si manifesta in molti brani. Il giovane Okamoto scrive ad un amico: «Talvolta mi sento oppresso dalla malinconia e dalla solitudine, e tutto sembra triste, anche se la tiepida luce del sole avvolge il mio corpo» (p. 47). Lo studente Asami si sofferma sule tradizione religiosa e sugli affetti familiari: «Oggi si onora il dio tutelare del mio paese […] nell’aria pura dell’autunno ricordo il profumo del riso cotto […] la vita è una musica incompiuta: quando il tema è la morte, le note diventano languide, macchiate di sangue» (pp. 74-75). In qualche missiva si mostra l’estremo attaccamento alla vita: «Bisogna vivere fino all’ultimo istante» (p. 77). La più rappresentativa di tali testimonianza è quella di Kimura, scritta sui margini del, Manuale di filosofia di Gen Tanabe, in attesa della esecuzione della condanna a morte per crimini di guerra. Da queste righe emergono la critica politica al Giappone militarista: «Dovrei invece ribellarmi contro i militari che si sono precipitati a capofitto in questa guerra sapendo perfettamente che poteva concludersi soltanto in un disastro» (p. 159), e l’accorata proclamazione di innocenza: « Mi sono comportato come un Giapponese che ha ricevuto un’educazione superiore […] Spero che conserviate la vostra fiducia in me» (p. 168).

In realtà, ad uno sguardo attento, non si tratta di reali contraddizioni. La tradizione nipponica è centrata sul concetto di Iki, sul quale nel secolo XX si è intrattenuto, con le sue riflessioni, il filosofo Kuki Shūzō, amico di Heidegger e di Löwith. Iki indica il rapporto relazionale che lega tra loro gli opposti. E’ la pratica esistenziale dell’Iki ad aver permesso lo sviluppo del Giappone moderno, nelle cui profondità continua a vivere la tradizione.

info@barbadilloit

@barbadilloit

Mi ricordo di un libro un po’ scettico di Mario Appelius: Cannoni e ciliegi in fiore (Il Giappone moderno), 1941, credo pressochè dimenticato. Appelius a volte s’inventava reportages su viaggi mai fatti, ma credo che in Giappone ci andò. Mi ricordo anche di Harukichi Shimoi, legionario fiumano…

In realtà da noi sembrava più forte di quello che lo fosse in realtà ed i rapporti riservati della Polizia lo manifestano chiaramente. Una piazza di fascisti (e di tanti precettati) manifestava entusiasmo, anche per i cannoni contro il burro (!), ma Mussolini per primo sapeva che il consenso (dopo Monaco, 1938, specialmente) era legato alla pace, non alla guerra. Anche perchè il popolo non scorgeva ragione alcuna per entrare in un altro conflitto. Scegliendo la guerra lo sapeva benissimo di non avere il Paese unito dietro di sè, ma un Paese soprattutto rassegnato. Sperava fosse sufficiente e che la vittoria imminente avrebbe convertito anche i freddi o tiepidi. Sappiamo come andò.