Da oltre mezzo secolo, i tedeschi, ma più in generale, gli europei, si stanno confrontando con il «passato che non passa», vale a dire con le tragedie immani prodotte dal nazional-socialismo e dal comunismo. In realtà, si tratta di un confronto impari, rispetto al quale sono risultati insufficienti i criteri ermeneutici della moderna storiografia, in quanto il nazismo è stato derubricato, sic et simpliciter, a rappresentazione simbolica del male assoluto. Ciò non vale per il solo movimento nazista, in quanto la damnatio memoriae grava, in maniera ancor più pervasiva, sull’uomo che incarnò gli ideali del nazismo, Adolf Hitler, ridotto ad icona di follia collettiva. Alla luce delle acquisizioni della più accreditata metodologia storiografica, che ormai vanta più di qualche secolo di vita, oggi il passato ci è: «più vicino […] di quanto non lo sia stato nei secoli o anche solo nei decenni a noi anteriori» (p. 10). A questa prossimità al passato, anche a quello nazista, fa però da contraltare l’altrettanto radicata convinzione che, una conoscenza realmente obiettiva di ciò che è stato, è, di fatto, irraggiungibile. Tale mix ha prodotto, rispetto ad Hitler e al nazismo, due atteggiamenti che poco hanno a che fare con la loro comprensione effettiva: la condanna risoluta o la negazione della tragedia (atteggiamento decisamente minoritario rispetto al primo).

Da oltre mezzo secolo, i tedeschi, ma più in generale, gli europei, si stanno confrontando con il «passato che non passa», vale a dire con le tragedie immani prodotte dal nazional-socialismo e dal comunismo. In realtà, si tratta di un confronto impari, rispetto al quale sono risultati insufficienti i criteri ermeneutici della moderna storiografia, in quanto il nazismo è stato derubricato, sic et simpliciter, a rappresentazione simbolica del male assoluto. Ciò non vale per il solo movimento nazista, in quanto la damnatio memoriae grava, in maniera ancor più pervasiva, sull’uomo che incarnò gli ideali del nazismo, Adolf Hitler, ridotto ad icona di follia collettiva. Alla luce delle acquisizioni della più accreditata metodologia storiografica, che ormai vanta più di qualche secolo di vita, oggi il passato ci è: «più vicino […] di quanto non lo sia stato nei secoli o anche solo nei decenni a noi anteriori» (p. 10). A questa prossimità al passato, anche a quello nazista, fa però da contraltare l’altrettanto radicata convinzione che, una conoscenza realmente obiettiva di ciò che è stato, è, di fatto, irraggiungibile. Tale mix ha prodotto, rispetto ad Hitler e al nazismo, due atteggiamenti che poco hanno a che fare con la loro comprensione effettiva: la condanna risoluta o la negazione della tragedia (atteggiamento decisamente minoritario rispetto al primo).

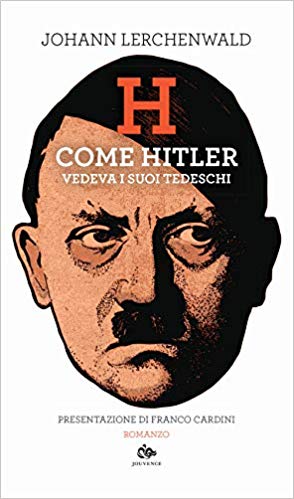

Tra le molte cose che ci è capitato di leggere recentemente in tema, merita menzione il lavoro di Johann Lerchenwald, H. Come Hitler vedeva i tedeschi, edito da Jouvence, con la presentazione di Franco Cardini (per ordini: info@jouvence.it, pp. 245, euro 18,00). L’autore, di padre tedesco e di madre austriaca, ha una formazione filosofica ed è vissuto a lungo in Italia. Ha già dato alle stampe alcuni significativi romanzi e tale sua attività creativa, ci pare lo abbia, non poco, aiutato anche in questa ultima fatica. Cardini, noto medievista, sottolinea infatti come il metodo dell’autore rintracci: «in un gran numero di fatti documentati, con il suo intuito artistico» (p.12), l’esistenza, al di là dei cliché interpretativi ormai consolidati, di un Hitler umanamente «comprensibile». Questo Hitler è celato ai più dalla stessa cortina fumogena, a tinte demoniache, che egli stesso per primo contribuì a creare attorno al suo personaggio, ingigantita, di poi, dal biografiamo storiografico post-bellico.

L’Hitler che emerge da questa lettura, seppe, in fondo, abilmente manipolare, tanto i vizi quanto le virtù dei tedeschi: «che a un certo punto egli si sia autosuggestionato […] d’essere un ‘grande’, paragonabile ad Alessandro o a Napoleone, nulla cambia al fatto che in realtà […] si sia sentito intimamente quello che era: piccolo e insicuro» (p. 12). Questa la conclusione cui si perviene al termine della lettura.

Ad essa Lerchenwald giunge, come ricordato da Cardini, con argomentazioni convincenti, attraverso l’adozione della narrazione in terza persona, sviluppata secondo una modalità che richiama quella propria a Cesare nei Commentarii: «una terza persona iper-autobiografica e autoassolutoria» (p. 15). Si tratta, pertanto, di un complesso esperimento letterario sospeso tra storia e narrazione romanzata, che è possibile definire «pseudo autobiografico». Questo tentativo implica il rischio dell’errore ma, al medesimo tempo, può avvicinare l’autore e, di rimando, il lettore, ad una: «intima cognizione della complessa personalità biografata» (p. 15). Quella che emerge non è di certo un’assoluzione di Hiltler e del nazismo, ma una comprensione della personalità del dittatore. Essa era centrata su una ferma volontà di potenza: «una fede incrollabile nel proprio destino, che giunge ad un tragico amor fati» (p. 16). Chiuso nel bunker sotto il giardino della Cancelleria, sapeva da tempo che tutto era perduto, eppure simulava una fede incrollabile nella vittoria.

Come si evince dalle pagine di Lerchenwald tale visione del mondo è la conseguenza delle letture spasmodiche della giovinezza hitleriana e, soprattutto, delle esperienze esistenziali che egli visse durante il periodo della sua bohème viennese.

Qui si convinse che la vita era una lotta in cui il debole era destinato, darwinisticamente, a soccombere, mentre al forte spettava il trionfo: «A questa irremissibile divinità egli ha sottoposto il suo popolo» (p. 16), negli anni del regime e, soprattutto, durante il conflitto. Alla fine, giunto quasi, in prossimità della fine della vita, Hitler si rese conto che il popolo russo, considerato fino a poco tempo prima, popolo di «schiavi», di uomini da lavoro, aveva in realtà, davanti all’hegeliano tribunale della storia, dimostrato di essere atto alla guerra e, pertanto, destinato al dominio. In questo modo, chiosa Cardini: «Hitler ha pronunciato in limine vitae la più dura e irreversibile condanna del nazionalsocialismo» (p. 17). Si tolse la vita, non mostrando clemenza né verso se stesso, né verso il popolo tedesco. Tale rigidità del tratto caratteriale non spiega, rileva l’autore, la complessità della personalità hitleriana. Questi, infatti, accompagnava la durezza ad esplosioni sentimentali: si sentiva fondamentalmente un artista che: «si commoveva quasi fino alle lacrime dinnanzi allo spettacolo di un prato in fiore o di un bambino in festa» (p. 17). Questo Hitler, emotivo e sentimentale, veniva giudicato dall’altra componente della personalità hitleriana come un vinto, un pover’uomo.

Il dittatore ebbe contezza di questo suo lato «umano, troppo umano», della propria contraddizione interiore, per la qualcosa si rifiutò di andare in visita nei lager, come fece, al contrario, l’improvvido Himmler: questi ebbe un malore di fronte ad un’esecuzione. Tale tratto da «vinto», così evidente in Hitler, a dire di Lerchenwald, fu la conseguenza dell’infanzia, che emerge a tinte nitide dal primo capitolo del volume, a parere di chi scrive il più riuscito sotto il profilo narrativo. Un’ infanzia dominata dalla figura del padre, funzionario delle Dogane, che trasmise al figlio il reverenziale timore per l’autorità, quel timore che indusse i tedeschi, al tempo del Führer, a degradare la loro cultura, trasformandola in mera capacità organizzativa. Una cultura apparentemente antimoderna, carica di richiami al passato ancestrale della Germania, ma, in realtà, irrorata del germe moderno.Un padre-padrone violento con lui e con la madre, così come Hitler lo sarà, più tardi, con il proprio popolo. Un tentativo, quello messo in atto nel libro che abbiamo sinteticamente presentato, mirato a comprendere, non ad assolvere o a giustificare.

Come abbia fatto un tizio della profonda provincia austriaca, emigrato a Vienna dove faceva il pittore, poi in Germania, paese che servì nella prima guerra mondiale, a diventare in pochi anni così famoso e potente, tale da sottomettere l’Europa intera per un certo periodo, è un mistero.

Se si è studiata la biografia di Hitler a fondo, letto i giudizi dei coevi, favorevoli o contrari a lui, non appare poi tanto strano. I grandi dittatori del ‘900 (Hitler, Stalin Mussolini) hanno storie in fondo simili. Venivano da famiglie modeste, erano per lo più autodidatti, con grande forza di volontà ed indubbia intelligenza, emersero grazie alla guerra/rivoluzione che aveva spazzato via (parzialmente in Italia e Germania) le vecchie élites. Poi potremmo analizzarne i tratti specifici…

E’ erroneo e limitativo considerarlo solo un romanzo storico, di cui pur possiede le migliori qualità, prima fra tutte l’accuratezza della documentazione e la sua non meno accurata interpretazione e organizzazione. Ed è erroneo considerarlo solo un romanzo psicologico, di cui pur possiede lo sguardo introspettivo e analitico, e nei confini del quale consegue i più lusinghieri risultati di profondità, essenzialità e verità. E’ limitativo persino sottolineare il suo merito pionieristico, “gli riesce di spingersi oltre il gran deserto di ciò che sfugge all’umana comprensione”, dice Gianluca Massimini. Perché, abbandonandosi, in “H- Come Hitler vedeva i suoi Tedeschi…”, si scopre sempre più, con felicità, la sua qualità primaria, che è quella letteraria: uno stile di stendhaliana limpidezza, purezza e semplicità. L’apparente impassibilità e la tragica ironia dell’autore hanno la naturale, spontanea funzione di raffreddare il pathos drammatico sempre latente. Il ritmo narrativo, vibrante, serrato, talvolta vorticoso, apparenta “H” più che al romanzo al dramma, di cui possiede le dritte linee fatali precipitanti verso la conclusione tragica. E, al di là di questo, sensibilità e vitalità lo distinguono da ogni altro libro che sia stato scritto su Hitler. LODOVICA SAN GUEDORO