Giacomo Leopardi ha rappresentato, con le sue opere, un segno evidente del passaggio dalla poesia pura e dal speculazione teorica propriamente detta, ad un sapere di natura diversa, dal tratto profetico, atto a recuperare ciò che Heidegger ha definito la pietas del pensiero. La sua produzione, come del resto quella di Hölderlin, è pensiero poetante, fotografico, nel senso etimologico del termine, è scrittura di luce, che pur nei luoghi teoretici in cui, almeno formalmente, sembra aderire ai giudizi della ratio, li travalica rinviando ad un oltre esperito sentimentalmente. Fin dagli anni Novanta, la vulgata esegetica inerente il grande genio italico, è stata sottoposta a revisione dalle letture eminentemente filosofiche, sia pure divergenti tra loro, di Severino, Givone, Galimberti e Donà.

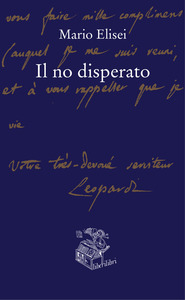

In tale filone interpretativo va inserito anche Mario Elisei che, nella sua ultima fatica, Il no disperato, da poco edito da Liberilibri (per ordini: ama@liberilibri.it, 0733/231750, pp. 136, euro 13,00), avanza un’esegesi interessante del pensiero leopardiano. Il volume è arricchito dalla postfazione di Ignacio Carbajosa e da un’Appendice che raccoglie componimenti poetici e prose del recanatese. Il pregio maggiore del libro è di presentare il poeta quale pensatore della crisi: «Grazie alla sua potenza poetica, letteraria, filosofica è riuscito a trasformare la crisi di un individuo […] in un tema universale» (p. 14). Leopardi fu sismografo ante litteram della crisi della modernità. Mentre la cultura e il senso comune del suo tempo esaltavano le sorti progressive dell’umanità, egli che pur aveva attraversato, come puntualmente ricorda Elisei, l’infatuazione illuminista, si rese conto che la liberazione dell’umanità dalle ‘superstizioni’, dai dogmi di fede e dalla Tradizione, non stava affatto determinando l’agognata fuoriuscita dall’alienazione e dall’insecuritas esistenziale ma, al contrario, stava realizzando una forma di alienazione più pervasiva, stava ponendo gli uomini che, della cosa, allora, non avevano contezza alcuna, sotto il dominio della noia e dell’atomismo sociale.

In tale filone interpretativo va inserito anche Mario Elisei che, nella sua ultima fatica, Il no disperato, da poco edito da Liberilibri (per ordini: ama@liberilibri.it, 0733/231750, pp. 136, euro 13,00), avanza un’esegesi interessante del pensiero leopardiano. Il volume è arricchito dalla postfazione di Ignacio Carbajosa e da un’Appendice che raccoglie componimenti poetici e prose del recanatese. Il pregio maggiore del libro è di presentare il poeta quale pensatore della crisi: «Grazie alla sua potenza poetica, letteraria, filosofica è riuscito a trasformare la crisi di un individuo […] in un tema universale» (p. 14). Leopardi fu sismografo ante litteram della crisi della modernità. Mentre la cultura e il senso comune del suo tempo esaltavano le sorti progressive dell’umanità, egli che pur aveva attraversato, come puntualmente ricorda Elisei, l’infatuazione illuminista, si rese conto che la liberazione dell’umanità dalle ‘superstizioni’, dai dogmi di fede e dalla Tradizione, non stava affatto determinando l’agognata fuoriuscita dall’alienazione e dall’insecuritas esistenziale ma, al contrario, stava realizzando una forma di alienazione più pervasiva, stava ponendo gli uomini che, della cosa, allora, non avevano contezza alcuna, sotto il dominio della noia e dell’atomismo sociale.

Il poeta annunciò quel che di fatto oggi sperimentiamo nelle nostre vite: la fine delle illusioni antiche indotta dalla ratio e lesse, nel suo tempo, l’annunciarsi dei germi patogeni sui quali attualmente si regge la società liquida, post-moderna. Così scriveva: «La filosofia moderna non si dee vantare di nulla se non è capace di ridurci a uno stato nel quale possiamo essere felici» (p. 16). L’uomo senza Tradizione, così ben descritto da Leopardi, ha significativamente tratti spirituali che lo accomunano all’ultimo uomo di cui disse Nietzsche: è uomo senza passioni trainanti, vive delle mezze passioni: «del giorno e della notte». Nonostante ciò, Giacomo è ben consapevole che alla vita è consustanziale la speranza: «Noi speriamo sempre e in ciascun momento della nostra vita» (p. 20). Per cui, pur avendo coscienza della crisi, il recanatese resta fondamentalmente aperto al futuro. In questo senso, ci pare di poter asserire il suo pensiero essere l’annuncio di un possibile Nuovo Inizio. Leopardi, quindi, non è riducibile al clichè rivoluzionario, né a quello reazionario. Per comprendere ciò, è necessario, con l’autore, seguire le tappe ideali che Leopardi ha attraversato.

Dirimente, in tal senso, fu la svolta avvenuta nel poeta nel 1819. Fino ad allora il giovane era vissuto degli ideali prodotti dal mondo ‘antico’: «La mutazione totale in me, e il passaggio dallo stato antico al moderno, seguì si può dire dentro un anno, dove, privato dell’uso della vista […] cominciai a sentire la mia infelicità in modo assai più tenebroso» (pp. 23-24). Da allora, in lui l’ipotesi esistenziale negativa prese il sopravvento, per il sovrapporsi, come nota Elisei, di fattori diversi: fisici (la malattia), psicologici (conseguenze della sua condizione fisica) e culturali. Tra questi ultimi, va indicata l’adesione all’empirismo di matrice lockiana, che lo indusse a rifiutare ogni innatismo, in quanto: «nessuna cognizione o idea ci deriva da un principio anteriore all’esperienza» (p. 35). A questo punto, il principio delle cose, Dio stesso, divenne per lui il nulla. La sua produzione si trasformò in descrittiva accorata del ‘giardino di sofferenza’: tutto soffre, non solo l’uomo. Il dolore stilla perfino sotto l’ultimo filo d’erba, nei prati primaverili. Da d’Holbach, Leopardi fu indotto a pensare all’uomo quale essere esclusivamente corporale, e da Condillac fu convinto a ritenere l’esperire umano riconducibile al solo sentire sensibile. In questo senso, la noia che pervade ogni attimo delle nostre vite, è la risultante del contrasto tra il nostro desiderare, anelante l’infinito, e i dati finiti, sempre deludenti e rinvianti ad altro, attestati dai sensi.

L’inquietudine che ne consegue è uno stato di malattia, mentre: «il desiderio è l’imprinting del Mistero» (p. 70). Ora, la grandezza del poeta è tutta giocata su questo contrasto, come riconosciuto anche da Carbajosa. Da un lato, con il cuore, con l’esprit de finesse, Leopardi coglie i limiti della ratio, dall’altro sembra compromettere tali acquisizioni aderendo alla logica sensista. Nel canto, Il pensiero dominante, egli difende le ragioni del cuore nel definire l’amore: «Terribile, ma caro/Dono del ciel» (p. 87). Egli utilizza, in tal contesto, il campo semantico del divino per descrivere una realtà terrena capace di farci pregustare il cielo. Cosa significa tutto ciò? Leopardi ha perfettamente compreso che nella vita le cose non sono mai quello che dicono di essere. Sa che il divino si dà solo nella presenza effimera e che sostanzia di sé ogni esistenza. Il divino, essendo il totalmente altro dal positivo, dal dato, dal finito, è ni-ente, nulla di ente. Ogni vivente è costituito della sostanza dei sogni, stante la lezione di Shakespeare, ma in esso balugina la luce dell’origine. La realtà è ‘Misterio grande’, ad essa tendiamo con l’Amore, nella consapevolezza della decadenza del tutto. Il pensiero poetante di Leopardi è domanda aperta che preserva l’enigma del mondo e la sua meraviglia.