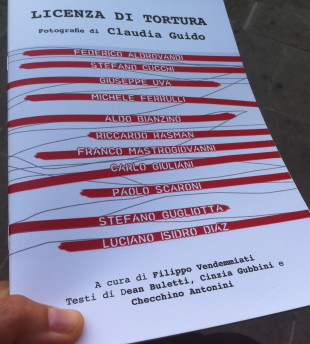

Undici storie, venti ritratti. Occhi che ti guardano, sguardi che ti seguono, immagini che fanno riflettere. Stiamo parlando del progetto fotografico Licenza di tortura di Claudia Guido, ventinovenne padovana che ha deciso di raccontare con alcuni scatti la storia di quelle famiglie che hanno perso un figlio o un fratello per mano delle forze dell’ordine. Casi molte volte dimenticati e nella maggior parte delle occasioni rimasti senza giustizia e verità. Casi che questa volta sono stati raccontati con la forza e la magia delle immagini. Per capire il progetto abbiamo intervistato la mente e la fotografa che l’ha fatto diventare realtà. E che adesso porta le sue foto in giro per l’Italia, perché di questi casi nessuno si possa dimenticare.

Undici storie, venti ritratti. Occhi che ti guardano, sguardi che ti seguono, immagini che fanno riflettere. Stiamo parlando del progetto fotografico Licenza di tortura di Claudia Guido, ventinovenne padovana che ha deciso di raccontare con alcuni scatti la storia di quelle famiglie che hanno perso un figlio o un fratello per mano delle forze dell’ordine. Casi molte volte dimenticati e nella maggior parte delle occasioni rimasti senza giustizia e verità. Casi che questa volta sono stati raccontati con la forza e la magia delle immagini. Per capire il progetto abbiamo intervistato la mente e la fotografa che l’ha fatto diventare realtà. E che adesso porta le sue foto in giro per l’Italia, perché di questi casi nessuno si possa dimenticare.

Da cosa nasce il tuo progetto fotografico?

Dal non aver intenzione di accettare che delle famiglie possano essere torturate in questo modo. Ho deciso, dopo aver visto il documentario di Filippo Vendemmiati “E’ stato morto un ragazzo”, che avrei potuto fare quello che aveva fatto lui, mettere a disposizione di queste famiglie il mio linguaggio, parlando di loro con la fotografia.

Perché fotografare i familiari delle vittime delle forze dell’ordine?

Perché il primo muro da abbattere per loro è quello della diffamazione. Esiste uno schema: quando muore qualcuno in mano allo Stato il primo passo è screditare la vittima. Raccontare che era un tossico, un alcolizzato, uno spostato. Così l’opinione pubblica non si interessa perché pensa: “è successo a lui perché è un tossico, a me non succederebbe mai”. Peccato che non sia vero, che le persone che ho fotografato siano persone qualunque, esattamente come noi.

Come mai mancano alcune famiglie come quella di Gabriele Sandri?

Quando ho iniziato questo progetto credevo che i casi fossero pochi. Nella fase iniziale di ricerca mi sono però scontrata con una realtà molto peggiore. La lista è molto lunga. Ho pensato che non avrei mai potuto farcela, sia economicamente ma soprattutto emotivamente. Ho deciso di continuare lo stesso e di fermarmi quando non sarei più stata in grado di andare avanti. Quello che spero è che però il mio lavoro possa essere utile anche agli altri, per citarne solo alcuni dovreste informarvi anche riguardo a Marcello Lonzi, Manuel Eliantonio, Niki Aprile Gatti, Dino Budroni, Massimo Casalnuovo… purtroppo potrei continuare a lungo.

Come hai fatto a finanziare il progetto?

La prima fase, durata ben 2 anni l’ho completamente autofinanziata con il mio stipendio. Quando è arrivata l’ora di stampare le foto, non lavoravo più. Quindi ho deciso di tentare una campagna di Crowdfunding. Si tratta di comunità di artisti (ma anche di altro genere) in cui si più presentare un progetto e chiedere un finanziamento collettivo, chiunque può contribuire, anche solo con 1 euro. Il tentativo ha funzionato e ho raccolto abbastanza soldi per stampare le foto grazie ad una novantina di finanziatori.

Che riscontro hai avuto da queste foto?

La reazione più frequente è stata quella di voler sapere di più dei casi di cronaca. Per questo motivo ho fatto diverse visite guidate raccontando tutto quello che so. Ne sono nati dibattiti e confronti e questo mi ha reso particolarmente soddisfatta. Poi diverse persone si sono commosse e anche se mi è dispiaciuto vederli piangere sono felice del fatto che abbiano capito quello che ho voluto raccontare. In particolare ricordo un signore anziano a Ferrara, mi si è avvicinato, si è tolto gli occhiali e mi ha detto: “Stamattina non era una di quelle in cui si ha voglia di piangere, ma come si fa?”.

A cosa dovrebbe servire questo progetto? Cosa può fare la fotografica in casi del genere?

Questo progetto serve a fare informazione. La fotografia è un linguaggio, anche abbastanza semplice ma soprattutto immediato. Guardare negli occhi persone come Lucia Uva è diverso rispetto a leggere notizie che riguardano suo fratello Giuseppe. Le stampe sono molto grandi, quasi in rapporto 1:1, è voluto, voglio che si possano guardare in faccia queste persone e sentirsi interpellati: “e se fosse capitato a te?”.

Questo progetto serve a fare informazione. La fotografia è un linguaggio, anche abbastanza semplice ma soprattutto immediato. Guardare negli occhi persone come Lucia Uva è diverso rispetto a leggere notizie che riguardano suo fratello Giuseppe. Le stampe sono molto grandi, quasi in rapporto 1:1, è voluto, voglio che si possano guardare in faccia queste persone e sentirsi interpellati: “e se fosse capitato a te?”.

Hai un aneddoto particolare che vuoi raccontare?

Se conoscete la vicenda sia di cronaca ma anche processuale di Giuseppe Uva potrete capire lo spessore di questo aneddoto. Per approfondire, volendo, c’è il docu-film di Adriano Chiarelli “Nei secoli fedele”. Il giorno della sentenza in cui è stato assolto Fraticelli, medico accusato ingiustamente di omicidio colposo, io ero lì. Il processo è stato molto lungo ed esasperante, e soprattutto senza senso, perché i medici in questa storia non c’entrano nulla. Nessuno ha mai indagato in caserma, ne ascoltato l’unico testimone che quella sera era in compagnia di Giuseppe nonostante la parte civile abbia consegnato un fascicolo al Pm da anni. Insomma, usciamo dal tribunale e io chiedo a Lucia: “Come ti senti?”, lei sorride e risponde: “Sono felice perché abbiamo salvato un uomo innocente, questa è la giustizia!”. Ecco io trovo incredibile che queste persone credano ancora nella giustizia. In effetti, un attimo dopo Lucia si è sciolta in un dolorosissimo pianto tra le braccia di Patrizia Moretti (la mamma di Federico Aldrovandi ndr).

C’è un caso che ti ha colpito particolarmente?

Mi colpirà un caso in cui le indagini verranno fatte a dovere, in cui arrivare alla verità non sarà così difficile o addirittura impossibile. Purtroppo non è ancora successo. E anzi, per citare di nuovo Giuseppe Uva, sta per scadere il termine per la prescrizione. La verità la sapranno sempre e solo loro.

*Didascalie foto

(entrambe firmate da Dean Buletti)

Patrizia Moretti

Gli occhi scuri di Patrizia, che hanno guardato per primi in quelli di Federico, i primi in cui si sarà visto riflesso. I suoi capelli ricci e folti, adesso tenuti dietro a mostrare meglio il volto, i segni del tempo e del dolore. Quelle due piccole rughe tra le sopracciglia, venute verticali a furia di chiedersi perché. Il colletto rialzato, rosso, combattente. Costretta, ha imparato a combattere. Invece avrebbe preferito continuare a guardarsi riflessa negli occhi scuri di suo figlio.

Lucia Uva

Le punte delle dita si toccano, esitano. La bocca si è appena chiusa o sta per riaprirsi a un altro sorriso contagioso. Perché Lucia è così, poche balle: non sa star ferma. Ed è contagiosa. Com’è contagiosa la morte, se a trasmetterla sono uniformi, sono camici. E il contagio è più rapido se avviene al chiuso. Per questo dal volto di Lucia emana una luce più aperta, diffusa. Una luce che non esita a toccare e scaldare il chiuso che ci contagia e che chiamiamo sicurezza.

@barbadilloit