Oggi non è facile voler vivere da conservatori. Anzi, è tremendamente difficile. La sensazione più frequente è quella di sentirsi dei novelli Don Chisciotte, impegnati in una lotta contro un nemico impalpabile ma allo stesso tempo imbattibile. È una lotta sfibrante e snervante, che logora il combattente e non produce risultati. La dimostrazione la si è avuta proprio negli ultimi giorni. Giorni in cui, nel dibattito politico nazionale hanno tenuto banco i grandi temi: dal “fine vita” al diritto alla genitorialità degli omosessuali fino ad arrivare allo ius soli.

Oggi non è facile voler vivere da conservatori. Anzi, è tremendamente difficile. La sensazione più frequente è quella di sentirsi dei novelli Don Chisciotte, impegnati in una lotta contro un nemico impalpabile ma allo stesso tempo imbattibile. È una lotta sfibrante e snervante, che logora il combattente e non produce risultati. La dimostrazione la si è avuta proprio negli ultimi giorni. Giorni in cui, nel dibattito politico nazionale hanno tenuto banco i grandi temi: dal “fine vita” al diritto alla genitorialità degli omosessuali fino ad arrivare allo ius soli.

A prescindere dalle varie posizioni che naturalmente sono emerse dal dibattito ciò che infatti stupisce maggiormente è la passiva accettazione, da parte di molti, di quello che viene definito “progresso” o “cambiamento” come qualcosa di ontologicamente è intrinsecamente positivo.

La maternità surrogata, i matrimoni tra persone dello stesso sesso, la precarizzazione del lavoro e l'”uberizzazione” della società sono accettate acriticamente come “buone” in quanto forme di cambiamento da ormai gran parte dell’opinione pubblica e tale “spirito dei tempi” e’ allo stesso modo rinvenibile nelle opinioni maggioritarie sulla grande stampa nazionale. Quasi che vivessimo in un perenne stato di palingenesi sociale da subire come automi acefali.

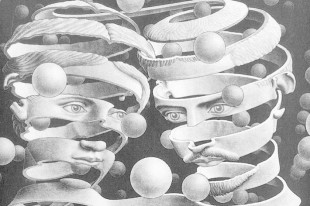

Ma come può avvenire questo? Come può avvenire che non si ponga neppure in dubbio la bontà della realtà contingente? Una spiegazione può essere quella della totale assenza di spazi per qualsivoglia attività contemplativa nella nostra quotidianità. Nella civiltà degli spasmi da perenne connessione, dove, tra una mail, un messaggio in Whatsapp, uno in Messenger e un sms si vive, si mangia e si lavora sempre e rigorosamente di corsa non c’è tempo per fermarsi a riflettere, per leggere un articolo fino in fondo o anche solo per farsi più semplicemente delle domande. Il tempo è per lavorare, per stare connessi, per “stare sul pezzo”. E guai a chi si lascia sfuggire qualcosa, sacrificabili come siamo sugli altari della competitività e della flessibilità. In questo stato di cose alienante, disumano e disumanizzante, che rende le nostre vite non troppo migliori rispetto a quelle degli operai della prima rivoluzione industriale, quantomeno per la quantità di tempo libero a disposizione, non c’è spazio per chiedersi se le forme di cambiamento siano o meno positive. Non è del resto un caso se gran parte delle principali campagne politiche degli ultimi anni, gestite da esperti di comunicazione e psicologia di massa, abbiano utilizzato il verbo “cambiare” o la parola “change” per il mondo anglosassone. Il cambiamento si accetta e si condivide, punto. Tra un “je suis” e l’altro in un tripudio di cretinismo progressista. E chi non ci sta è un “gufo”, un retrogrado o peggio un nemico della libertà.

Eppure tutto questo con la libertà sembra avere ben poco a che fare. Tutto questo assomiglia invece molto, moltissimo a una dittatura. La tirannia del cambiamento e del progresso. Certo, si tratta di una dittatura (apparentemente) morbida, ma pur sempre una dittatura, con i suoi meccanismi di autodifesa e di censura, pronti a schiacciare chiunque metta in dubbio il dogma.

@barbadilloit