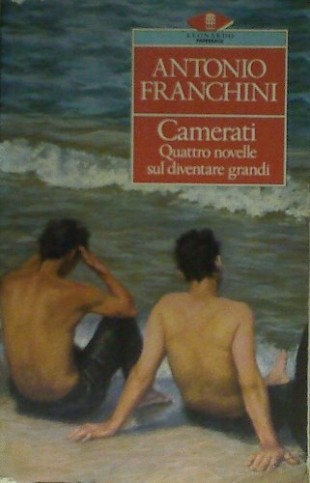

Solido nel corpo, deciso nelle azioni, Antonio Franchini è un direttore d’orchestra – nel senso sveviano – che sa dirigere i tempi che evoca e quelli che inventa. Dopo 29 anni che lo hanno portato a capo della Mondadori, è passato a dirigere Giunti. È uno scrittore di movimenti, per ogni sua storia c’è uno spostamento con assunzione di responsabilità che ci viene raccontata su più piani. Scisso tra quello che produce come editor e quello che scrive, tra l’Italia del sud che l’ha generato e quella del nord che l’ha formato. Alla fine è diventato colto, razionale e distaccato, come auspicava in uno dei suoi primi libri. Un uomo in equilibrio, che, con il suo è un tono orientale, piano, apparecchia vicende e attori, in circolarità.

Quale era il luogo delle suo vacanze da bambino?

«Appartenendo alla borghesia decorosa napoletana mi toccava Scauri, che negli anni sessanta sembrava Nizza, col golfo ampio. Poi ho visto rarefarsi la percentuale napoletana e crescere quella romana, ho assistito al cambio antropologico. Ci sono andato per un ventennio. Sono figlio della stanzialità, mentre i miei tre figli non avendo un posto fisso, oggi, hanno già visto tutte le capitali europee e molti altri posti, di sicuro più di quelli che avevo visto io a 30 anni. Noi, avevamo la casa di proprietà, quindi ci andavo anche d’inverno, è là che avevo i compagni, era quella la meta».

E che succedeva in quei lunghi mesi a Scauri?

«Si andava a mare e si giocava a calcio, ma essendo noi figli della borghesia imbelle e non dei ragazzini di strada: perdevamo sempre. Ancora oggi mi brucia, ricordo del canto che intonavano gli scauresi che ci battevano: olio / petrolio / benzina e minerali / per battere ‘u scauri / ci voglion i nazionali».

Quando ha smesso di perdere?

«Quando ho smesso di andare, la frattura è nell’ottanta con il terremoto. Ricordo un mio amico che diceva: ‘ncoppe ‘a sta spiaggia mi sento cittadino onorario di Cancello Arnone».

È mai tornato?

«Per anni sono andato a fare un corso all’Università di Cassino, a patto di essere portato a Scauri che tra maggio e giugno ha ancora un mare bellissimo».

Come Woody Allen è di quelli che passano in rassegna le vecchie case?

«Sì, andavo a rivedere casa mia e anche a ispezionare le case dei miei amici».

Insomma, a Scauri ha fatto di tutto, ha anche rubato?

«No, ho rubato una volta da una bancarella del Vasto, una pistola giocattolo. Avrò avuto tra i 12 e 15 anni. Ma come per il calcio, non ero bravo, mi hanno visto ed ho rimesso a posto la pistola. Per molto tempo ho avuto paura che il commerciante, vedendomi andare a messa con i miei genitori, mi riconoscesse e additandomi raccontasse tutto. Un retaggio della mia educazione religiosa».

Il dopo Scauri?

«Ho fatto in tempo ad ap

Ma poi in Svezia l’ha trovato l’amore?

«No, anni dopo chiesi ad Attilio Veraldi – lo avevo conosciuto in Mondadori pubblicandogli “Scicco” – perché fosse andato a vivere in Svezia nel dopoguerra, a parte le traduzioni, e lui rispose: “Perché in Svezia si chiavava, a Napoli no”. Smentendo il luogo comune di Napoli troiaio a cielo aperto in tanti libri».

Che tipo era Veraldi?

«Uno che ai bambini che d’estate passavano con le slitte gridandogli: “Attilio quando arriva l’inverno?” Rispondeva: “Spero mai”. Uno che commise l’errore di non pagare le tasse, così lo cacciarono. E che andava a svernare sulla Costa Azzurra poi in primavera piombava a Milano con casse di vino, Borgogna, già beveva Borgogna Attilio».

E le sue estati di mezzo?

«Le estati di mezzo sono finite. L’estate ha senso solo se sei bambino. Ora cerco di prendermi un po’ di sole Mediterraneo per appoggiarmi e attraversare gli inverni con meno acciacchi».

E fa bilanci?

«Sì, conto i posti dove siamo stati con i miei figli. E poi è un periodo di disintossicazione, non leggo per lavoro ma solo per piacere».

Questa è anche la sua prima estate senza Mondadori.

«Dopo 29 anni non ho nessuna nostalgia, però quando sogno ho ricordi mondadoriani».

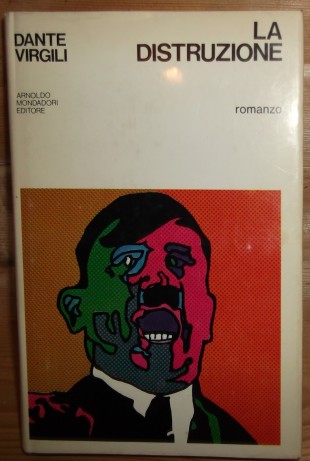

Le appare Dante Virgili?

«No, perché appartiene a una stagione precedente che non ho vissuto come protagonista ma come testimone, quella era la Mondadori di Sereni e Parazzoli».

Che libri leggeva nelle sue estati premondadoriane?

«Tutti i Salgari, prima. Poi l’estate della mia maturità classica, nel ’76, lessi la “Recherche”, capì poco ma andava affrontata. Lego l’estate anche alla lettura de “Il nome della rosa”».

«Tutti i Salgari, prima. Poi l’estate della mia maturità classica, nel ’76, lessi la “Recherche”, capì poco ma andava affrontata. Lego l’estate anche alla lettura de “Il nome della rosa”».

E ora che legge?

«Autobiografie, libri di viaggio. Mi illudo di trovarci la verità, sapendo che gli esploratori dicono un sacco di balle. Pontiggia, un mio maestro, considerava Vittorio Bottego alla stregua di un Tolstoj, strano, pazzo, vedeva nei suoi registri di viaggio della grande scrittura».

C’è un luogo che ha sentito subito suo e che ha raccontato?

«La Valsesia. Me ne aveva parlato un giornalista di “Starbene”, un pomeriggio d’estate parto da Milano esco a Novara, c’erano le risaie, il tramonto, il Monte Rosa alle spalle, arrivo in questa valle, che forse non è bellissima, anche per le piogge frequenti, ma mi sono sentito subito a casa, erano le 8 di sera, questi che gestivano le discese sul fiume mi han detto: dormi qua, sì ma non ho una tenda, te la diamo noi, sì ma non la so montare, ti aiutiamo noi. Alla fine ho dormito per terra, vestito. Al mattino ho avuto una rivelazione, oltre a sentire questo senso di appartenenza».

Come è arrivato alla canoa?

«Ero basso per il canottaggio, mio padre mi portò comunque al cospetto di questo Gegè Maisto che scriveva di canottaggio e mi fece entrare al circolo, ma non mi facevano mai uscire in barca. Poi un allenatore, Marcello James, mi disse: fai canoa».

Ha un rimpianto?

«Non aver vissuto all’estero, in Inghilterra o negli Usa».

La sua canzone dell’estate?

«“L’estate sta finendo” dei Righeira, la sentii a fine maggio in una piscina di Milano e pensai che quelli che cantavano erano dei geni».

Il film?

«Non c’è il film, c’è il cinema all’aperto, tutte le sere per tre mesi, all’Arena, di Scauri. Cominciavi a vedere un po’ alla volta, man mano che arrivava il buio, con l’eventualità che la pioggia interrompesse la visione».

E il cibo?

«Le pesche e le albicocche, non sapevo che così buone non le avrei più mangiate. E i fichi, anzi le fiche, senza nessuna ambiguità semantica. Mio padre ogni estate che arrivavano le fiche a tavola, chiedeva: Ma queste fiche sono troiane? E mia madre o mia nonna rispondevano: Euge’, sì, sono troiane. E lui replicava: No, non sono troiane. Per tutta la vita ha rincorso queste fiche. Non so se era un gioco o le aveva davvero mangiate una volta».