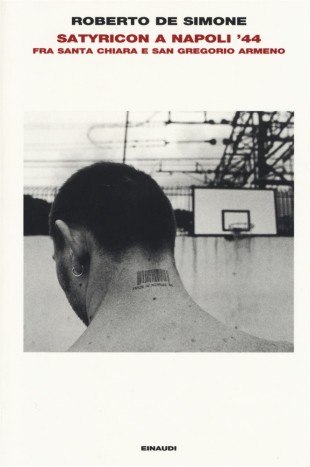

Non è possibile inchiodare il tempo, ma è possibile raccontarlo. Roberto De Simone l’ha fatto con una opera musicale, “Satyricon a Napoli ’44” (Einaudi, pagg. 366, euro 16,50) che solo apparentemente ha la forma del libro, un melodramma di memorie e suggestioni, note e canzoni, facce e strade; in realtà è un ritratto di Napoli, l’ultimo vero ritratto possibile dal basso, nell’anno scolastico ’44, con la chiesa di Santa Chiara bombardata – percepita come una prima Hiroshima in un egoistico pensiero d’amore – e San Gregorio Armeno che, nonostante la guerra, continua a produrre pastori con una perfezione ultraterrena. Il giovane De Simone esce dal “Pasquale Scura” conta gradoni, misura sentimenti, con una consapevolezza contemporanea e con i due amici – dickensiani – Carmine e Turiuccio, scopre la vita: passando dai tedeschi – capaci sparare in testa a una donna di virtù sconosciute, una madre superiora delle carmelitane a Pontecorvo che sfidò la crudeltà nazista – agli americani – così alti da non vedere quello che accade sotto i loro piedi –, dal tifo alla black sceneggiata. De Simone declina in musica quello che non può spiegare con le parole, montando una grande opera lirica che passa dalla polvere che avvolge Napoli, dalle sue macerie, al brodo di polipo con i taralli. Dove tutto viene affidato ai santi e scandito dai loro miracoli: Gennaro, Giovanni, Sebastiano, Patrizia, Chiara, Maria Francesca si avvicendano nella vita del dodicenne De Simone, si accavallano alla magia e alle storie del clandestino Padre Pio, percepito come usurpatore. Il resto è sesso, una città che parte dal verbo malapartiano tutto surrealtà e scende giù per i corpi, prende la consapevolezza delle voglie, concependo legami di ogni tipo, in nome e per conto di una straordinarietà che ieri aveva la guerra come scusa e oggi ne inventa all’occorrenza. In realtà a De Simone riesce quello che è mancato a Benedetto Croce, Eduardo De Filippo e Raffaele La Capria, avvolgere tutta la città: partendo dalle strade e poi entrando nelle case, e non il racconto degli interni con le finestre che affacciano sulla realtà. Il suo è un musical di memoria ed emozioni, una ricostruzione febbrile tra rap ancestrali e musicalità costruita a orecchio, dove il silenzio tra una nota e l’altra è dato dalla morte: imminente e concreta, che passa nei nomi degli ospedali usati e raccontati come persone, in una confidenza con il dolore che solo a Napoli diventa linguaggio ultraterreno con una semplicità da bambino.

Non è possibile inchiodare il tempo, ma è possibile raccontarlo. Roberto De Simone l’ha fatto con una opera musicale, “Satyricon a Napoli ’44” (Einaudi, pagg. 366, euro 16,50) che solo apparentemente ha la forma del libro, un melodramma di memorie e suggestioni, note e canzoni, facce e strade; in realtà è un ritratto di Napoli, l’ultimo vero ritratto possibile dal basso, nell’anno scolastico ’44, con la chiesa di Santa Chiara bombardata – percepita come una prima Hiroshima in un egoistico pensiero d’amore – e San Gregorio Armeno che, nonostante la guerra, continua a produrre pastori con una perfezione ultraterrena. Il giovane De Simone esce dal “Pasquale Scura” conta gradoni, misura sentimenti, con una consapevolezza contemporanea e con i due amici – dickensiani – Carmine e Turiuccio, scopre la vita: passando dai tedeschi – capaci sparare in testa a una donna di virtù sconosciute, una madre superiora delle carmelitane a Pontecorvo che sfidò la crudeltà nazista – agli americani – così alti da non vedere quello che accade sotto i loro piedi –, dal tifo alla black sceneggiata. De Simone declina in musica quello che non può spiegare con le parole, montando una grande opera lirica che passa dalla polvere che avvolge Napoli, dalle sue macerie, al brodo di polipo con i taralli. Dove tutto viene affidato ai santi e scandito dai loro miracoli: Gennaro, Giovanni, Sebastiano, Patrizia, Chiara, Maria Francesca si avvicendano nella vita del dodicenne De Simone, si accavallano alla magia e alle storie del clandestino Padre Pio, percepito come usurpatore. Il resto è sesso, una città che parte dal verbo malapartiano tutto surrealtà e scende giù per i corpi, prende la consapevolezza delle voglie, concependo legami di ogni tipo, in nome e per conto di una straordinarietà che ieri aveva la guerra come scusa e oggi ne inventa all’occorrenza. In realtà a De Simone riesce quello che è mancato a Benedetto Croce, Eduardo De Filippo e Raffaele La Capria, avvolgere tutta la città: partendo dalle strade e poi entrando nelle case, e non il racconto degli interni con le finestre che affacciano sulla realtà. Il suo è un musical di memoria ed emozioni, una ricostruzione febbrile tra rap ancestrali e musicalità costruita a orecchio, dove il silenzio tra una nota e l’altra è dato dalla morte: imminente e concreta, che passa nei nomi degli ospedali usati e raccontati come persone, in una confidenza con il dolore che solo a Napoli diventa linguaggio ultraterreno con una semplicità da bambino.

Quartieri e storie si confondono, annodano, nei picchi di rivolta o riflessione, dove persino la Storia, quella delle Quattro giornate, nasce e muore per un anarchico fisiologico risentimento a una imposizione, senza un progetto – ieri come oggi –, senza dei capi, ma solo come risposte singole divenute collettive per una casuale somma di eventi, quasi una reazione comune – l’ultima – che disegna il carattere, quello che poi oggi viene analizzato da scrittori e cantanti senza nessuna capacità, in evidente abuso di superficialità, un esercizio che in De Simone non c’è mai. Perché modula la lingua in asincronia con le facce, in un blob ghezziano traslato in dialetto napoletano, in polacco, in inglese e americano, con mille facce prestate all’impresa da Zazà persa al suo Isaia, dalla madre di Dio a Lili Marleen, dalle Madonne alle cugine passando per Rita Hayworth, masticate dall’implacabile rimescolio di Napoli cannibale che tutto ingoia e tutto digerisce. Non manca niente al sillabario musical-napoletano di De Simone, il suo percorso scolastico scandito da presepi e canzoni, demoni e maghe, attraversa l’anno dorsale della città, ci fa sentire i bordelli e le ragazze, le mani dei soldati americani e prima quelle dei tedeschi, tutta la fame patita e quella soddisfatta dalla popolazione, il freddo e la cenere del Vesuvio, le aspettative che passano per Roberto Rossellini voce e presenza da Dio in un improvvisato X Factor sgangherato e autentico per vincere una comparsata in “Paisà”, le leggi del mercato nero, il fortino Forcella, e un matrimonio che vede baciarsi sulla bocca Lucky Luciano e Achille Lauro, viceré e padroni della città, passeggeri come tutti, che consumano la loro fortuna di essere saliti ‘ncoppa Napoli, e di averle tenuto la testa, prima di cadere.