Se Mao diceva della Rivoluzione che “non è un pranzo di gala, non è una festa letteraria, non è un disegno o un ricamo, non si può fare con tanta eleganza, con tanta serenità e delicatezza, con tanta grazia e cortesia, la rivoluzione è un atto di violenza”, e Stalin concordava con lui, chiosando che non erano ammessi i “guanti di seta”, “La Condottiera Elsa” di Pierre Mac Orlan (Settecolori Edizioni, 2023, 22 euro) dimostra plasticamente il contrario. Se si vuole una donna a capo della propria Rivoluzione, ancorché come mero simbolo, quasi “polena” in assenza di nave – ma il lessico marittimo ci pare si addica all’über-mediterraneo autore del romanzo -, dai guanti di seta e dai profumi francesi non si può, categoricamente, prescindere.

E poco importa se la ragazzina di Sebastopoli trasformata, grazie alla propaganda mitopoietica rivoluzionaria e a un sapiente maquillage, in un Ungern in gonnella, non è un vero “Dio della Guerra” ma un’adolescente come un’altra, “un popolo non si impone soltanto grazie alle sue virtù, perché il popolo, qualunque sia il valore delle sue qualità, possiede i vizi delle sue virtù. La Condottiera è cattiva e cinica. E non fa la santarellina […] Non è un’antica icona animata dalle necessità della Rivoluzione. È una donna, dotata di un genio magnifico e selvaggio. […] Potrete raffigurarvela come vorrete. Per ognuno di voi, rappresenterà soltanto ciò che voi riuscirete a concepire. È una piccola aristocratica, una puttana, una sorella di carità, la sorella di ognuno di noi, nostra madre, nostra cugina. È anche un’orfana, una fidanzata o una sposa. Scegliete”.

Ciò che caratterizza il romanzo di Mac Orlan, definito da Stenio Solinas, nella sua postfazione, un esempio di “fantastico sociale”, è in primo luogo lo stile: radicalmente opposto all’asciutta essenzialità british di Orwell e a quella, sempre e comunque anglofona, di Philip K. Dick – con cui ha però in comune alcune tematiche chiave della narrativa distopica, come quella del linguaggio. Mac Orlan è francese e non fa assolutamente nulla per nasconderlo, anzi, ambienta la sua distopia in una Parigi degli anni ’10-20, conquistata (e un po’ conquistatrice, come una Grecia del II secolo a.C.) da un esercito di cosacchi e di orientali vitali e distanti anni luce dalla decadenza della Finis Europae. Una Parigi che in tanti hanno vissuto e raccontato, quella di Apollinaire, di Picasso e di Gavarni, e quella, in trasferta, delle trincee-latrine di Champagne e Île-de-France, in cui “in un sol colpo l’uragano sollevò l’innumerevole quantità di foglie di tutte le latrine della sudicia Champagne, e Dio sa se in quella data i francesi vi avevano ammassato delle truppe… In un turbine d’incredibile potenza, tutte quelle foglie sporche s’involavano a grandi altezze in direzione delle linee tedesche, che invasero, mentre tutto l’esercito francese ammassato nella Champagne, l’esercito invisibile, l’esercito color del tempo, scoppiava in una formidabile risata”. E se Apollinaire in “La donna bianca degli Hohenzollern” dedicava tanta attenzione alle, per così dire, deiezioni, Mac Orlan, solo due anni dopo, gli fa eco, facendo dire alla bonaria portinaia del pittore Bogaert: “Come si mette la faccenda, signor Jean? Ha sentito qualcosa riguardo alle portinaie? Girano delle brutte voci: qualcuno dice che, se gli salta in testa, elimineranno per legge i proprietari… ma così chi pagherà le portinaie, e chi farà le riparazioni? I gabinetti sono intasati da quando c’è stata la Rivoluzione, cosa vuole che le dica…”. Altro che la metafora tutta italiana dei treni in orario!

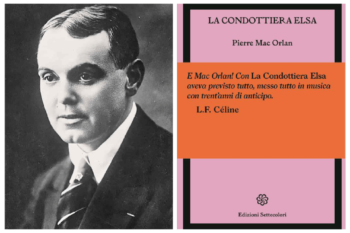

Basti poi considerare, a mo’ di conclusione, che Louis-Ferdinand Céline, peraltro uno che di merda se ne intendeva, ha scritto di Mac Orlan che “aveva previsto tutto, messo tutto in musica con trent’anni di anticipo”, per chiudere il cerchio su un romanzo che, per non far mancare nulla alla sua scompigliata originalità, invece che accartocciarsi in un finale da “The Dreamers” si conclude, inaspettatamente, con una scena da “Vanilla Sky”.