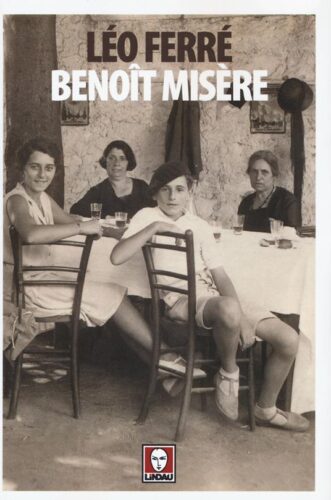

Scritto alla fine degli anni ’60 ma edito in Italia solo nel 2015 (dopo una ventina di rifiuti, anche eccellenti, tra cui Marcos y Marcos, Adelphi e Feltrinelli) per i tipi di Lindau, “Benoît Misère” di Léo Ferré è la plastica dimostrazione dell’imbecillità della categoria deli editori – di cui chi scrive fa parte, sia detto per inciso.

Il romanzo in questione, nel suo immaginario un crocevia perfetto tra musica, cinema e letteratura, narra della scapigliata infanzia mediterranea del giovane Benoît Misére, chiaro alter ego dell’autore, il poliedrico cantautore Léo Ferré, francofono ma monegasco di sangue italiano. E se Benedetto è in realtà Léo, seppur trasfigurato in un flusso di coscienza e di memorie un po’ joyciano, non stupisce troppo che, in un eterno gioco di specchi, il polacco Dobrò, collegiale amico (immaginario?) del protagonista, sia a sua volta Benedetto, anzi, il suo lato buono – dobro nelle lingue slave significa proprio “bene”, “buono”.

Un po’ “Fronte del porto” e un po’ “La spina del diavolo”di Del Toro, un po’ “Desolation Row” e un po’ “Via della Povertà”, ma anche un po’ Saint-Exupéry – quello di “Vento, sabbia e stelle” – e un po’ Apollinaire e Rimbaud (non a caso Ferré ha scritto una prefazione densa e colta a una delle più belle edizioni francesi di Verlaine), nonostante i suoi mille “padri nobili” questo figlio bastardo della letteratura francese sviluppa uno stile che è un’inaspettata gragnuola di colpi che vanno a segno, uno dopo l’altro, e fanno… vedere le stelle; una “Pioggia di stelle”, l’avrebbe definita il ben più composto e romantico diplomatico est-europeo Matila Ghyka…

Intorno alla metà del volume una cesura rischia di interrompere bruscamente il pigro piacere del lettore, cullato dalle voci dei pescatori e delle lavandaie e intento a seguire le marachelle bambinesche e, poi, i primi fremiti adolescenziali del protagonista: Benedetto finisce in collegio, in mezzo alle tonache scure, e subisce e patisce la disciplina, la noia, la nostalgia (“l’inferno della scuola, della famiglia e della comunità, un inferno spento come un indomani di capodanno, un inferno senza il diavolo, un inferno maturo per il cielo”), ma soprattutto le molestie dei “Cari Padri”, tratteggiate con cruda delicatezza e veicolate tramite una sfilza di soprannomi che non lasciano granché all’immaginazione. Lungi però dall’essere o dal diventare una “ragazza perbene” come Simone de Beauvoir, il monello Benoît-Léo non perde la propria leggerezza, e la narrazione, pur spiralando e boccheggiando in un’oscurità umidiccia e appiccicosa, distante anni luce dal sole e dal sale dei pontili e dei cortili marsigliesi, mantiene il suo ritmo, tanto che Aragon scriverà che “a causa di Léo Ferrè bisognerà riscrivere la storia della letteratura in modo un po’ diverso”. Come lui la penseranno anche Breton, Testori e Jack Lang, che lo definirà, già agli esordi, “memoria delle nostre rivolte, poeta delle nostre speranze”.

Ciò che forse accomuna le due parti del libro e ne costituisce il fil rouge, che ha informato l’intera esistenza diFerré, è la preferenza per l’“ortica anarchica” rispetto al “grano che solleva il muso dorato nelle pianure degli uomini”: insomma, un canto d’amore tutto mediterraneo alla libertà, declinata non soltanto come “essere libero” ma anche e soprattutto come sentirsi tale, che “è una sensazione molto più intensa, la certezza momentanea che il mondo non ci è ostile, ma sappiamo monopolizzarlo”. Ed ecco allora qual è il lascito di Benoît-Ferré, il lascito di un narratore cosciente di quanto la libertà sia legata a doppio filo alla parola e all’espressione creativa, quale che sia:

“Ti lascio l’incredibile che prenderai negli occhi come la più bella delle storie cui non credere, ti lascio una spazzola per accarezzare la noia, perché la noia si annoia e occorre aiutarla. Senza noia non ci saranno più metafore, e senza metafore non ci sarà più niente, solo un universo congelato nell’idea di chi lo ha creato”.