Nel fatidico anno domini 1968 usciva il “White Album” dei Beatles, nella cui tracklist compare una traccia breve con un titolo lunghissimo: “Everybody’s got something to hide (except for me and my monkey)”. La scimmia in questione, come ha rivelato in seguito in un’intervista lo stesso Lennon, che le aveva attribuito quel soprannome, era Yoko Ono, presente a molte delle sessioni di registrazione dell’album stesso – cosa che, com’è noto, aveva suscitato un’ondata di perplessità e di pettegolezzi trasversali.

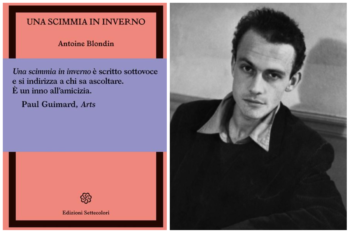

La sensazione di essere gli unici a non aver nulla da nascondere derivava, per John e Yoko, dall’amore, ovviamente. Invece, nel bel romanzo di Antoine Blondin “Un singe in hiver”, tradotto in italiano ed edito, nell’aprile scorso, per i tipi delle Edizioni Settecolori, a dare ai due protagonisti questa sensazione non è l’amore per le loro compagne bensì lo svilupparsi, prima cauto e poi compagnone, di un’amicizia virile e di una solidarietà tra due uomini di generazioni diverse, accomunati però dall’esperienza dell’abuso di alcol.

Il più grande tra i due, Albert, è un Claude Vannec malrauxiano reduce da mirabolanti avventure esotiche giovanili, ma ormai confinato da tempo immemore nel suo alberghetto a Tigreville, cittadina della Normandia che di esotico ha solamente il nome. Il più giovane, Gabriel, è un uomo solo, separato, alcolizzato, padre irresponsabile e irresoluto che sogna di essere un torero. Se, come diceva Marx, “la storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa”, e se Albert è un Vannec abbrutito dalla routine e dalla rinuncia “non tanto al vino, ma all’ebbrezza”, Gabriel è la parodia amara di un personaggio di “Fiesta” di Hemingway, o, meglio ancora, di “Toro” di Jean Cau, e la scena della sua farsesca autauromachia in piazza rappresenta il climax, ideale quanto surreale, del romanzo.

Senza dubbio quell’eterno scapestrato abituato a “vivere sulla soglia di se stesso” di Blondin, che aveva intitolato il suo primo romanzo “L’Europe buissonnière”, con un’espressione che richiama, per assonanza, oltre al marinare la scuola, anche un po’ la… bevanda (in francese boisson) aveva una certa pratica di bevute e delle loro conseguenze, e, nonostante fosse perfettamente cosciente della sostanziale incomunicabilità delle sbornie, ha tentato, cionondimeno, di darne conto in questo romanzo, scritto, rubando la definizione a Paul Guimard, “sottovoce”, con uno stile malinconico, a tratti quasi sconnesso, ma anche carnale e punteggiato di battute fulminanti, come lo sono spesso le conversazioni tra ubriachi. Non a caso, come ricorda Stenio Solinas nella postfazione del volume, Roger Nimier, amico ed esponente della corrente letteraria degli hussards, ha coniato, per descriverlo, il verbo “blondiner”, definendolo come “il modo di entrare nel mondo utilizzando il proprio cuore come apriscatole”. Che altro ci si poteva aspettare, d’altra parte, da qualcuno che disse “Niente detesto di più che deludere le persone. Il rumore di una porta o di un cuore che si chiudono è per me insopportabile”, e però, al contempo, “quando faccio delle sciocchezze, voglio che me ne venga il merito”?

Già, perché Albert, e Blondin con lui, delle sue sciocchezze non se ne vanta, no, ma non fa nemmeno del vittimismo, scaricando più o meno indirettamente le colpe sulla società come un qualsiasi personaggio di Houellebecq – il protagonista di “Serotonina”, casualmente, si trova proprio in Normandia, coincidenza geografica che non manca di far sorridere. Anzi, ci ammonisce, pur meditativo, Fouquet, “Chi sa se non dovremo rendere conto di tutte le gioie rifiutate, di tutti i cammini non seguiti, di tutti i bicchieri che non avremo bevuto… Non bisogna sputare sui doni della creazione. Dio lo detesta”.