Al Salone delle polemiche nasce, vivaddio, una querelle letteraria.

In uno degli incontri nell’area del Corriere della Sera, la scrittrice Susanna Tamaro, intervistata e pungolata da Francesca Angeleri, lancia la sua provocazione “Basta col Verga: non ne possiamo più”. Nel video la scrittrice si guarda intorno, mette una mano a riparare la bocca ma sull’altra ha il microfono: una scenetta non da poco, a effetto “mainstream mi hai provocato e mo’ te magno” con sottotesto è “il mainstream sono io”. Tanto da proporre il suo bestseller “Va’ dove ti porta il cuore” al posto delle opere del verista Giovanni Verga.

Non contenta di ciò, Tamaro se la ride e dice che Dante è difficilissimo, non fa “eco dentro” – Dante non fa eco, mah!- e che leggere per Susanna studentessa anni ’60 era noiosissimo. Fin qui tutto bene, senonché potremmo sospettare che da qualche parte il Ministro della Cultura sia stramazzato a terra per lesa maestà dantesca: come dargli torto?

A Tamaro, ha risposto a stretto giro la presidenza della Fondazione Verga definendo “risibili” le sue posizioni e “ameno” il romanzo “Va’ dove ti porta il cuore” imprudentemente (e si aggiunga, scandalosamente) suggerito a sostituzione delle opere di Verga, Dante e dei classici della letteratura italiana. Questi i fatti. Fatti che messi su una bilancia fanno pendere tutto il torto verso la scrittrice, palesemente incapace di tenere l’equilibrio tra leggerezza e pesantezza: si consigliano le “Lezioni” di Calvino, se non è pure lui troppo classico e noioso.

In effetti, la querelle solleva temi alti, ma lo fa nel peggiore dei modi. Il tema alto è la disaffezione degli studenti verso la lettura, la difficoltà di far loro acquisire la lingua italiana e di ricavare dal testo i diversi livelli di significato. Questo dicono le statistiche sulla lettura, i risultati Invalsi, le lamentele dei docenti, i ricorsi dei genitori e le grida di dolore della Lingua Italiana bistrattata come non mai. Dalla polemica pare siano stati risparmiati i social, vittima sacrificale per eccellenza sull’altare della incapacità della politica di progettare una scuola a misura di Generazione Z ovvero a misura degli studenti cui la scrittrice si rivolge.

C’è da dire che Tamaro era partita bene rivolgendosi al ministro dell’Istruzione con la richiesta di una riforma dei programmi scolastici. A questo punto, dal folcloristico scivolone della scrittrice si può tentare di trarre alcune considerazioni.

La prima riguarda l’articolazione del percorso scolastico in cui i tre anni della scuola media inferiore dovrebbero essere un ponte tra l’infanzia e la maturità dell’apprendimento e che avrebbero un senso solo se al biennio delle scuole superiori si evitasse di ripeterne contenuti e snodi logici e argomentativi. Se il tema è l’insegnamento della lingua e della letteratura, i piloni del ponte sono alquanto pericolanti: lessico minimo, minima rielaborazione, riferimenti culturali latitanti trasmigrano dalle medie inferiori nei licei e negli istituti superiori con immaginabili effetti negativi sul completamento della preparazione di un numero rilevante di studenti.

La seconda considerazione tenta un auspicio, che nella visione politica scolastica entri una questione banale: il tempo. Nelle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali (contenute nell’articolo 10 del DPR 15 marzo 2010) per il secondo biennio sono saperi essenziali Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Machiavelli, Galilei, Goldoni, Alfieri, Foscolo, Manzoni; per il quinto anno Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo, Ungaretti, Saba, Montale, Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi. Il tempo ossia autori di un canone che è lo stesso dagli anni di liceo di Tamaro fino agli anni duemila. Un arco di tempo in cui la letteratura ha visto emergere il postmodernismo e il fantasy, la stagione dei fumetti (nelle indicazioni mancano persino Umberto Eco o Elio Vittorini, a proposito di fumetti) e la letteratura cyberpunk, senza pensare alle nuove forme della poesia o alle nuove frontiere della lingua spinte proprio dalla commistione dei linguaggi dell’informatica o della globalizzazione culturale. Mancano gli autori che i ragazzi possono incontrare al Salone del Libro o in una libreria, che possono riconoscere perché studiati sui banchi di scuola. E’ vero che i docenti inventano mille percorsi didattici -si chiamano UDA e l’acronimo già fa pensare a una medicina- ma non sarebbe opportuno che la politica riflettesse sul semplice fatto che per conoscere tutta la letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri non basta fermarsi al secondo Novecento? Non solo perché dal Novecento non usciremo mai – ancora oggi si parla e si agisce quasi sempre a vanvera dentro le categorie fascismo e antifascismo- ma anche perché “ai giorni nostri” è il 2023.

L’ultima considerazione tocca, forse, il nervo scoperto della questione. La scuola fa amare la lettura? Risposta: no. Sfido chiunque a dire di non essersi distratto durante la lettura di un capitolo dei “Promessi Sposi” letto in classe a quindici anni o di non aver preferito un due sul registro piuttosto che leggere “La coscienza di Zeno” a diciassette. Per commuoversi di fronte a una pagina di Manzoni o a una terzina di Dante occorrono comprensione, passione e gusto. La politica dovrebbe riflettere su ciò che scrivono Gabriella Alfieri e Andrea Manganaro di Fondazione Verga “il piacere che deriva dalla lettura dei grandi libri ha un’intensità, un valore più duraturo, più profondo della superficiale contingente “piacevolezza” che si sottrae alle domande di senso, anche se queste possono apparire “difficili”.

Il nocciolo della questione non è solo il canone bensì la lingua: la correttezza, la ricchezza e la comprensione della lingua. La proposta provocatoria potrebbe essere quella di far accostare gli studenti prima alla lingua letteraria contemporanea, quella per loro più riconoscibile e dopo far acquisire la bellezza, l’armonia, il senso di una lirica di Petrarca o di un’ottava di Ariosto. La difficoltà e la noia nascono dalla distanza tra il mondo iperstimolato dei digitaners e il passato narrato nelle aule scolastiche. Colmare la distanza non sia solo compito e onere dei docenti, ma diventi politica della scuola e per la scuola.

Diventi una riforma delle indicazioni generali ministeriali. E che non sia un’ennesima e disorganica cooptazione di input che vengono dalle urgenze culturali del momento: non sempre gli innesti danno i frutti sperati.

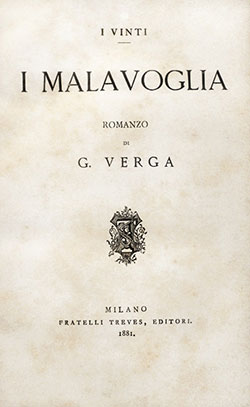

Per evitare che la querelle si trasformi in una lotta di quartiere tra Verga e Tamaro, tra “I Malavoglia” e “Va’ dove ti porta il cuore” – si avverte lo stridore?- si provi a creare una visione politica per innestare il passato nel presente e non il contrario. Forse è questa la ragione della desertificazione della lettura. Alla Tamaro studentessa recalcitrante occorre, in ogni caso, ricordare che le sue parole citano questi versi “Né i mesti de la dea Pallade studi/ Ti son meno odïosi: avverso ad essi/Ti feron troppo i queruli ricinti/Ove l’arti migliori e le scïenze,/Cangiate in mostri e in vane orride larve,/Fan le capaci volte eccheggiar sempre/ Di giovanili strida”. Li ha scritti Giuseppe Parini, quel noiosissimo poeta del Settecento.

La scuola non deve far amare la lettura, ma la letteratura, che è ben diversa cosa… Poi, stupidate. Si deve iniziare da Iliade, Odissea, poi Eneide, Divina Commedia e Promessi Sposi. Se risultano testi noiosi è perchè l’insegnante è scarso ed il primo ad annoiarsi è lui!

Non ne possiamo più della Tamaro!

Ricordo che quando in seconda media la mia bravissima professoressa di Lettere, la Canocchi, ci impose di mandare a memoria il canto di Ulisse (nemmeno tutto: solo l’episodio), in un primo tempo la odiai. Oggi le sono grato. Grazie a lei ho acquisito un patrimonio immateriale che nessun default e nessuna patrimoniale possono togliermi. Lo studio è anche sacrificio, come del resto lo è il lavoro; certo, conta molto anche la bravura dell’insegnante. Ma ricordiamoci sempre che il professore, come dicono i francesi, non è un GO, un Gentil Organisateur del Club Méditerranée, ma una persona cui si deve comunque rispetto. La prima cosa che si dovrebbe imparare a scuola è di conoscere prima di esprimere giudizi. Ricordo, in quarta ginnasio, la risposta della mia professoressa di Lettere al mio compagno di banco Raglione che dopo aver letto una poesia da preparare espresse un suo giudizio esterico: “a me ora non importa che giudizio dai su questa poesia, voglio che tu mi dimostri, facendo la parafrasi, di aver capito cosa significa”. Anch’io a mia volta, in prima liceo, fui gelato dal bravissimo professore di greco Aldo Bruscaglione, quando mi sfuggì detto: “Io commenterei questo verso così”. “Omero, replicò, non si commenta: si legge”. Agli adolescente serve sempre una buona scuola di umiltà.

Quanto a Verga, la mia esperienza con lui fu traumatica: quando la professoressa ci impose di leggere i Malavoglia durante le vacanze di Natale, pensavo che Aci Trezza fosse un paese popolato da preti, perché quasi tutti i personaggi maschili erano preceduti dall’appellativo “don”. In seguito amai lo scrittore catanese come e più di Manzoni, che pure apprezzo molto, e condivisiil sano tradizionalismo di Padron Toni. Quanto al Manzoni, qualcosa di lui può essere caduca, ma forse non è un precursore del nostro amato Presidente, come vorrebbe qualcuno. Memorabile la sua critica della Rivoluzione Francese, che fu adottata nel Saggio comparativo uscito postumo: un grande vaccino contro tutti i giacobinismi (ma lui non criticava solo il ’93, ma anche l’89…

Manzoni non è un precursore dei catto-opportunisti.

Meno ancora precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, come ha invece dichiarato Mattarella. Io la Tamaro non sapevo nemmeno esistesse.

Veramente io a quindici anni non mi annoiavo affatto leggendo i Promessi Sposi. Si annoiavano o facevano gli spiritosi altri, compresa forse la mia professoressa di lettere peraltro brava. Ma io mi sono sempre riconosciuto in Manzoni.