«La guerra soddisfa pulsioni e bisogni profondi dell’animo umano, in genere sacrificati in tempo di pace. Consente di liberare legittimamente l’aggressività naturale, e vitale, che è in ciascuno di noi. E’ evasione dal frustrante tran tran quotidiano, dalla noia, dal senso di inutilità e di vuoto che afferra molto di coloro che vivono nelle società opulente. E’ avventura. Evoca e rafforza la solidarietà di gruppo. Ci si sente, e si è, meno soli in guerra. Attenua le differenze di classe, economiche, di status, che perdono importanza. Si è più uguali in guerra».

«La guerra soddisfa pulsioni e bisogni profondi dell’animo umano, in genere sacrificati in tempo di pace. Consente di liberare legittimamente l’aggressività naturale, e vitale, che è in ciascuno di noi. E’ evasione dal frustrante tran tran quotidiano, dalla noia, dal senso di inutilità e di vuoto che afferra molto di coloro che vivono nelle società opulente. E’ avventura. Evoca e rafforza la solidarietà di gruppo. Ci si sente, e si è, meno soli in guerra. Attenua le differenze di classe, economiche, di status, che perdono importanza. Si è più uguali in guerra».

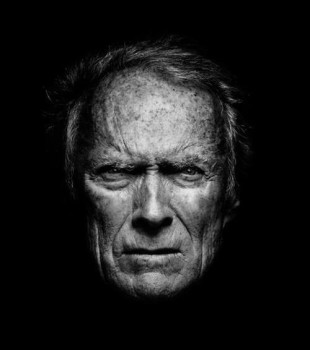

Le parole con cui Massimo Fini, ne “Il ribelle”, spiega, come al solito al di là di ogni pregiudizio buonista, la fascinazione pre-razionale dell’uomo per la guerra, risuonano nella mente osservando “American sniper”, l’ultima fatica cinematografica dell’eterno anticonformista Clint Eastwood. Una pellicola spiazzante, niccianamente inattuale nel suo porsi, con lo sguardo libero da ipocrisie, dinanzi al tema della lotta come esigenza primitiva e latente dell’uomo ma allo stesso tempo smaccatamente ideologica (e che ideologia!) nel presentare un personaggio intriso di quella sorta di razzismo antropologico che porta gli Usa a farsi paladini del bene e del giusto contro i brutti, sporchi e cattivi iracheni.

E’ questo il primo sforzo che richiede un film mai banale. Bisogna depurarsi – almeno per chi ha presente lo scempio della politica americana in Medio oriente e non solo – del contesto storico in cui si muove il personaggio di Eastwood. Sarebbe facile (e giusto) bollare il patriottismo di chi resta scioccato dalla tragedia delle Twin Towers e quindi vuol difendere la sua nazione come l’inconsapevole strumento della politica aggressiva e imperialistica degli States. Le ragioni, viste con la lucidità del distacco emotivo, sono sbagliate. Le intenzioni, soprattutto quando emerge il tema di una motivazione interiore a rispondere al richiamo della guerra, no. E’ qui, su questo secondo piano, che “American Sniper” acquista un fascino che lascia ammaliato anche il più acerrimo avversario della dittatura del gendarme a stelle e strisce.

E’ questo il primo sforzo che richiede un film mai banale. Bisogna depurarsi – almeno per chi ha presente lo scempio della politica americana in Medio oriente e non solo – del contesto storico in cui si muove il personaggio di Eastwood. Sarebbe facile (e giusto) bollare il patriottismo di chi resta scioccato dalla tragedia delle Twin Towers e quindi vuol difendere la sua nazione come l’inconsapevole strumento della politica aggressiva e imperialistica degli States. Le ragioni, viste con la lucidità del distacco emotivo, sono sbagliate. Le intenzioni, soprattutto quando emerge il tema di una motivazione interiore a rispondere al richiamo della guerra, no. E’ qui, su questo secondo piano, che “American Sniper” acquista un fascino che lascia ammaliato anche il più acerrimo avversario della dittatura del gendarme a stelle e strisce.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JMbTCYQN7l4[/youtube]

E’ la storia (vera) di Chris Kyle, cecchino dei Navy Seals (interpretato superbamente da Bradley Cooper) che, sull’onda dell’emozione suscitata dall’11 settembre, decide di passare da cowboy texano dedito a rodei, birra e qualche scopata a soldato di una guerra che combatte “per difendere tutti noi”, facendo strage a più riprese di iracheni e diventando una leggenda dell’esercito americano, per poi trovarsi alle prese con un re-inserimento difficoltoso nella placida vita di un tempo. Sembra un inno alla potenza americana. Ma Eastwood riesce nel miracolo di estrapolare il buono di un patriottismo senza scadere nella retorica neo-con. Come il Walt Kowalski di Gran Torino, anche Chris Kyle naviga controcorrente: non cercano redenzioni né facili applausi, non vogliono piacere e non giudicano la vita perché sono convinti che sia meglio vivere come credono, che crogiolarsi nell’omologazione sperando di avere rimpianti con i quali giustificare eventuali sconfitte.

Più Trionfo della volontà che Apocalypse now, il lungometraggio di Eastwood è un film jungheriano nel fare emergere un’esigenza di lotta più avvertita dall’interno che preoveniente dall’esterno, più dettata da istinti eterni che sollecitata dall’attualità. Magari in una maniera inconsapevole, che però lascia intravedere tracce sparse qua e là, nelle oltre due ore di narrazione, che “stonano” rispetto alla celebrazione di un patriottismo che solo a una prima lettura appare smaccatamente partigiano. O meglio, lo è così tanto da far nascere il giustificato sospetto che a un piano di lettura diverso, più profondo, ci sia qualcos’altro. Così come fuorvianti sembrano le interpretazioni date dai capoccia del pacifismo finto e coi paraocchi, che vorrebbero spiegare la pellicola come fantomatica indagine sullo stress post-missione del soldato disadattato, sulla scorta di tanti film sul Vietnam e sul reducismo yankee, dei quali pure si avverte il richiamo, come “Nato il 4 luglio” o “Il cacciatore”.

Quando, in auto, il cecchino spiega alla moglie che non può tornare quello di prima della guerra, impegnato a cazzeggiare con il telefonino o a fare la spesa al supermarket, c’è una delle tracce per leggere in filigrana il vero tema del film: l’estraneità e l’alienazione di un uomo che non sa essere quello che il mondo si aspetta da lui ma sente l’impellente necessità del cameratismo dei commilitoni e di dare un senso “altro” – e alto – alla sua esistenza. Tant’è che la vera guerra, in lui, comincia al suo ritorno. E la vittoria del personaggio – al di là delle polemiche sulla verosimiglianza con il cecchino realmente esistito – sembra più quella di reagire allo straniamento della quotidianità non mettendo in discussione ciò che ha fatto. Non ha rimpianti, Chris Kyle, e lo dice apertamente allo psicologo, in una delle scene più significative del film, sbertucciando con la rude bonomia di un cowboy l’emblema dello psicologismo di certi fini intellettuali che spiegano la vita partendo dal “senso di colpa” generato dalla religione.

Quando, in auto, il cecchino spiega alla moglie che non può tornare quello di prima della guerra, impegnato a cazzeggiare con il telefonino o a fare la spesa al supermarket, c’è una delle tracce per leggere in filigrana il vero tema del film: l’estraneità e l’alienazione di un uomo che non sa essere quello che il mondo si aspetta da lui ma sente l’impellente necessità del cameratismo dei commilitoni e di dare un senso “altro” – e alto – alla sua esistenza. Tant’è che la vera guerra, in lui, comincia al suo ritorno. E la vittoria del personaggio – al di là delle polemiche sulla verosimiglianza con il cecchino realmente esistito – sembra più quella di reagire allo straniamento della quotidianità non mettendo in discussione ciò che ha fatto. Non ha rimpianti, Chris Kyle, e lo dice apertamente allo psicologo, in una delle scene più significative del film, sbertucciando con la rude bonomia di un cowboy l’emblema dello psicologismo di certi fini intellettuali che spiegano la vita partendo dal “senso di colpa” generato dalla religione.

La metafora esistenziale che il padre insegna a Chris in un ritaglio quotidianodiventa bussola per il futuro cecchino. Nella vita, gli spiega il padre, esistono pecore, lupi e cani da pastore. I primi sono i buoni, le vittime; i secondi sono i cattivi, coloro che hanno la spietata consapevolezza della propria forza e la usano a danno degli altri. Nel mezzo, i cani da pastore, cioè quegli individui che sanno sospendere la morale per mettere la forza a servizio delle pecore e per contrastare i lupi. E’ curiosa l’assonanza della metafora con un passo del “Trattato del ribelle” di Junger. Non tanto nella suddivisione di compiti e prospettive, quanto in una tripartizione che tiene conto in entrambi i casi della necessità di lottare, al di là di ogni moralistica pruderie pacifista. «Se le grandi masse fossero così trasparenti, così compatte fine nei singoli atomi come sostiene la propaganda di Stato – scrive Junger a proposito del rapporto tra consenso, Stato e narrazione del potere -, basterebbero tanti poliziotti quanti sono i cani che servono a un pastore per le sue greggi. Ma le cose stanno diversamente, poiché tra il grigio delle pecore si celano i lupi, vale a dire quegli esseri che non hanno dimenticato cos’è la libertà. E non soltanto quei lupi sono forti in se stessi, c’è anche il rischio che, un brutto giorno, essi trasmettano le loro qualità alla massa e che il gregge si trasformi in branco. E’ questo l’incubo dei potenti». Eastwood celebra il suo cane da pastore riconoscendo, implicitamente, più qualità ai lupi che alle pecore. Cambia lo scopo della guerra esterna. Ma quella interiore resta, sullo sfondo di un film che tocca un nervo scoperto dell’uomo moderno.