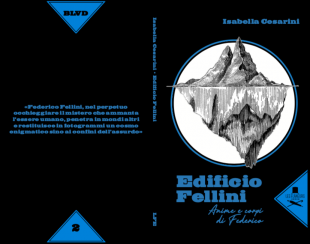

Pubblichiamo la prefazione di Gennaro Malgieri, intitolata “Canone felliniano” al saggio “Edificio Fellini” sul regista romagnolo di Isabella Cesarini

***

Entrare nel territorio di Federico Fellini è un’impresa ardimentosa almeno quanto un’avventura senza protezione alcuna in terra incognita. Già la “profanazione” del santuario felliniano – perché così si presenta il suo cinema – è un atto consapevolmente temerario. Se ad essa si aggiunge l’ambizione di provare a penetrarlo nelle sue pieghe più nascoste allora si entra in una dimensione nella quale l’incoscienza e l’imprudenza (o la tracotanza), unite ad una intelligenza investigativa vivissima, dominano la visitazione dell’Edificio Fellini.

L’intento, se tutto questo è vero e accettabile, non può essere altro che quello di svestire la eccentrica e fantasiosa e intricata costruzione dei simboli, dei rimandi letterari, dell’intrinseco esoterismo che la pervade e mostrarla per ciò che è nella sua struttura essenziale, vale a dire priva di orpelli per quanto in taluni casi essi costruiscano parte della stessa essenza artistica dell’opera di Fellini e dunque del suo fantasmagorico edificio.

Non si può dire che Isabella Cesarini non abbia tenuto conto dei rischi derivanti dall’affronto insito nell’intento di svelare il Maestro.

Ella è scrittrice accorta e sensibile, dotata del senso della misura, curiosa incontenibile, ma rispettosa e dunque a proprio agio nell’accostarsi all’operazione cui ha atteso; insomma la sua dimestichezza nel trattare personaggi complessi le ha impedito di tralasciare il dato connesso con la “pericolosità” della ricerca inerpicandosi su per le divine eppur aspre strade felliniane.

Tuttavia, il rischio nell’affrontare la complessa indagine volta alla visitazione senza barriere dell’edificio di Fellini lo si percepisce ad ogni pagina di questo libro essenziale e sontuoso al tempo stesso, elegante, ma non leccato, raffinato e tuttavia privo di barocchismi nei quali la tentazione di cadere non si può dire che non sia dietro l’angolo affrontando la maturazione dell’estetica di Fellini.

Un testo come questo, che si presenta come un’apparentemente innocua per quanto coinvolgente elaborazione critica, in realtà si palesa anche ad una prima superficiale lettura per ciò che in realtà è: un itinerario piuttosto insidioso nella “riserva” del cineasta sulla quale vigilano le sue creature, ad un tempo abitanti e custodi dell’universo onirico costruito maniacalmente in epoche diverse, ma con spirito unitario, da Fellini, utilizzando le pietre della sua sensibilità accesa dai sogni e dai desideri e dalle frequentazioni letterarie, non meno che da quelle psicoanalitiche.

Sono soprattutto femmine le sacerdotesse a guardia del Tempio, che agitano con levità e furore eppure riordinando i fili ingarbugliati delle narrazioni. La donna non usura i suoi movimenti, a differenza del maschio, ma offre stabilità anche quando invoglia alla usurpazione di se stessa, come per esempio nella Dolce vita o in Otto e mezzo.

Insomma, «la donna è la custode del focolare con capacità taumaturgiche contemporanee che l’affrettano da un posto all’altro e da un ruolo all’altro», scrive dopo appropriata diagnosi la Cesarini.

E le sue virtù muliebri, archetipiche in ogni tempo, vengono acciuffate e innestate in diverse protagoniste del mondo felliniano, non di rado rappresentate come vere e proprie eroine. Mai delle sante, va detto; piuttosto delle simil-guerriere in lotta per il riconoscimento delle loro virtù persino quando di virtù ne hanno poche e quel poco lo vendono senza farsi molti problemi. Un po’ per divertirsi, un po’ per necessità, un po’ per affermare il loro predominio di cacciatrici ancorché consapevoli di essere cacciate.

La Città delle donne è emblematica al riguardo. L’elemento femmineo vi trionfa più che in altre opere fino a presentarsi come fiabesco – ma qui eccedo volentieri in una interpretazione personale e forse arbitraria – perché in esso lo stesso Fellini ha inteso esaltare il principio della vita connesso con quello del desiderio, entrambi “isolati” come prova dell’antintellettualismo cui egli oppone l’autenticità dell’esistenza.

La Cesarini intelligentemente esemplifica annotando come le opere felliniane costituiscano l’epifania di un «isterismo tutto italiano, una sorta di solenne istantanea dell’andatura del paese».

Dunque, un ritratto del carattere italiano? Perché no. Se si considera che le esercitazioni felliniane incominciarono in giovane età nella fornace giornalistica del Marc’Aurelio, dove presero le mosse le configurazioni umoristiche e sarcastiche dell’italiano medio e di una nazione che non riusciva a stare al passo con i tempi e con le ambizioni del regime (si era nel 1939), si capisce come questo bagaglio preparato nel tempo di una “vigilia ansiosa” non potesse che essere trasferito nell’ edificio che avrebbe costruito, simile ad una festa mobile di hemingwayana fattura nella quale le donne, come s’è detto, fanno irruzione gioiosamente e ludicamente e impudicamente condizionando la variopinta umanità che le circonda.

Dunque, un ritratto del carattere italiano? Perché no. Se si considera che le esercitazioni felliniane incominciarono in giovane età nella fornace giornalistica del Marc’Aurelio, dove presero le mosse le configurazioni umoristiche e sarcastiche dell’italiano medio e di una nazione che non riusciva a stare al passo con i tempi e con le ambizioni del regime (si era nel 1939), si capisce come questo bagaglio preparato nel tempo di una “vigilia ansiosa” non potesse che essere trasferito nell’ edificio che avrebbe costruito, simile ad una festa mobile di hemingwayana fattura nella quale le donne, come s’è detto, fanno irruzione gioiosamente e ludicamente e impudicamente condizionando la variopinta umanità che le circonda.

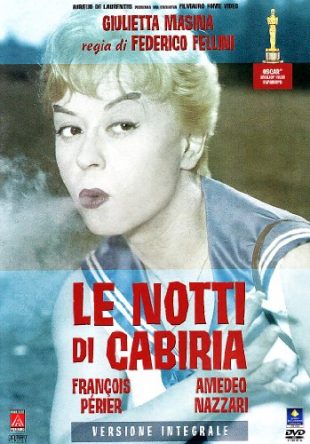

Le notti di Cabiria al riguardo è una pellicola emblematica, nella quale la «prostituta con i sandaletti fanciulleschi e il candore dello sguardo» è la principessa dei sogni in movimento che attivano desideri e rivalse, nel tentativo – a volte disperato – di affermare il principio dell’amore, fonte creativa per eccellenza e dal quale niente e nessuno può prescindere, neppure il più cinico degli “eroi” felliniani.

Cabiria, rispetto ai molti personaggio costruiti del Maestro, oltretutto ha qualcosa in più:” «È ingenua, crede nel sentimento e di questo si fa guardiana. Combatte a suon di innocenza un principio vitale: l’affermazione dell’amore sul mondo. Pur nelle controversie che una prostituta può incontrare nelle notti romane, conserva sempre il suo pudore in quel faccino da circo e in quell’esile corpicino infoschito dal goffo ancheggiamento che il ruolo richiede. Il suo è un travestimento volto a riportare l’amore a casa, tra gli esseri umani» scrive la Cesarini, che tratteggia un personaggio psicologicamente ricco, dotato di un’anima che forse lo stesso Fellini non immaginava di costruire tanto intensa e profonda. È la metafora di un’umanità dolente e splendente, persino regale, il cui fascino sta nella congiunzione tra le molte contraddizioni che l’animano.

Lo stimolo di Fellini alla ricerca, del quale Cabiria è uno dei prodotti più maturi, è determinato da una profonda volontà di indagare se stesso e le creature che abitano ed agitano la sua fervida fantasia. Insomma, la conoscenza viene dall’esplorazione dell’inconscio, il mondo onirico che vi si incontra è la rappresentazione dell’essenza della realtà, dei suoi significati più riposti, e non l’apparenza che fuggendo inganna coloro che non hanno dimestichezza con l’approfondimento, che non sono adusi a frequentare l’archeologia dell’anima.

Perciò Fellini sembra intessere un dialogo fitto, innalzando le impalcature che devono sorreggere le sue opere con Calvino, Dickens, Char, Breton, Èluard, Rol, Buzzati e tanti altri. Sono le sorgenti del suo sapere dalle quali trae il “troppo e il vano”.

Immaginare Fellini al tavolo da gioco con Carl Gustav Jung è una delle più riuscite e brillanti esemplificazioni che Isabella Cesarini ci propone, come per sedurci tra i chiaroscuri che la psicoanalisi richiama insieme con la letteratura che ne è complice. Il suo scavo nelle profondità dell’humus felliniano porta alla luce i reperti di una formazione insospettata nel cineasta romagnolo. Il quale, pagato – per sua stessa ammissione, esplicita o implicita, poco importa – il tributo alla psicoanalisi, si orienta verso altri mondi nel costruire il proprio fantastico universo intriso di giocosi misteri che fanno pensare ad un orfismo moderno, non distante da quello del grande scrittore e poeta lusitano Fernando Pessoa.

Come questi, Fellini avrebbe potuto dire: «Non sono niente,/ non sarò niente,/ non posso voler essere niente/ A parte questo ho dentro di me/ tutti i sogni del mondo» (Tabaccheria. Poesie di Alvaro de Campos). E nulla è più vero considerando l’indole felliniana nella quale si mescolano slanci vitali e implacabili accensioni di inquietudine. Ancora Pessoa ci soccorre per definire tale singolare attitudine: «La solitudine mi sconforta, la compagnia mi opprime». La fuga, o meglio, la sua ragion d’essere Fellini l’ha trovata in una fonte personalissima nella quale si è immerso per creare i suoi capolavori. In essa, infatti, tanto la solitudine si sublima nelle compagnie d’invenzione, quanto la socialità (mai peraltro disprezzata) trova conforto nell’abbandono tra le braccia della fantasia.

Scrive la Cesarini: «Fellini non è ascrivibile solo all’immagine, seppur epica, di Anitona che ancheggia dentro la cornice della fontana di Trevi. Dalla Dolce vita, passando per 8½, tornando nel passato del Satyricon, giocando con la memoria di Amarcord e con le avventure di Casanova, scompaginando con il turbamento di Toby Dammit e con l’evanescenza della Voce della luna si accomoda su un solido basamento di suggestioni psicoanalitiche talvolta intrise di un certo esoterismo». E sono tali suggestioni che lo rendono impermeabile ad un certo spleen che pure si coglie nella sua vita privata e si riversa nelle sue opere.

«Ogni creatore» aggiunge la Cesarini «trova spontaneamente la fonte cui attingere. Ingmar Bergman si nutre di August Strindberg, Lars von Trier frequenta Shakespeare tanto da rendere Ophelia il fotogramma più suadente di Melancholia e invero lo stesso Fellini riacciuffa Bergman per quella potenza conferita al primissimo piano, al volto e ai movimenti di macchina che sottolineano l’istante, visualizzando l’orizzonte del gigante Orson Welles. Per ospitare molta filmografia di Fellini si rende dunque necessario comprendere la fonte originaria di tanta singolare creatività, tenendo presente che la sua inclinazione verso Jung non è una deferenza quanto una passione per l’indagine curiosa dentro le analisi di un luminare in materia di inconscio collettivo».

Dunque, la complessa macchina felliniana si alimenta di personaggi e riferimenti che danno sostanza ad un impianto culturale scandagliato dall’autrice con molta accuratezza.

A parte il vecchio Jung, c’è il fiabesco mondo di Italo Calvino a supportare le suggestioni di Fellini («Il cinema della distanza che aveva alimentato il giovane Calvino diviene con lui il cinema della vicinanza assoluta: l’illusione di essere dei semplici spettatori davanti a un film muta nella storia della nostra vita, le pellicole esibiscono il compendio delle condotte umane e in tale dimensione la distanza si azzera nel riconoscimento della vita»). C’è la Romagna di Tonino Guerra («Un incontro magico quanto reale. Il poeta fornisce elementi vitali che l’altro, il cineasta visionario, deforma e poi riporta alla giusta dimensione. Poiché ogni realtà è un’equa miscela di magia e quotidiano, ratio e impeto, amore e dolore. Le fonti romagnole di Fellini, superando il legame amicale, figurano la luce dietro la macchina da presa, sorreggono un dolly, muovono una carrellata, sono l’altrove del film che nessuno conosce»). C’è Charles Dickens («magnete per la suggestione felliniana», soprattutto nei Raconti del mistero). C’è l’ombra di Petronio nel Satyricon in una cornice immaginaria, debordante, simbolo di un mondo frammentato e fantascientifico ma anche – a leggerlo bene – metafora della decadenza contemporanea. C’è l’esoterismo onirico di Dino Buzzati e quello più strutturato, quasi ideologico di Gustavo Adolfo Rol: il primo, con grande sapienza «restituisce luoghi, personaggi, atmosfere e medium incontrati e apprezzati da Fellini, e il dialogo tra i due avviene sul suolo di un mondo misterioso che continua a trattenere la naturalezza di alcuni racconti. Il regista è da sempre calamitato dal mondo magico, non sul verso di un’attrattiva credulona ma su quello di una curiosità priva di argini. Lo scrittore diviene la sua voce e permette la conoscenza di alcuni episodi eccezionali»; il secondo «non rappresenta semplicemente un’affascinante suggestione ma soprattutto un signore erudito, di grande finezza spirituale, competente nell’arte, pittore e particolarmente interessato all’antiquariato. Stima per le sue virtù e trasporto verso un mondo oscuro conducono Fellini alla conoscenza e alla frequentazione del sensitivo, che diviene per il regista un legame importante, l’occasione di rappresentare un mondo imperscrutabile». C’è Ennio Flaiano, soprattutto, tra tutti il più prossimo anche umanamente a Fellini, che gli ispira La Dolce vita pervaso dalla dicotomia riassunta nella figura di Marcello, divisa tra accettazione e disapprovazione, nel quadro di un fatalismo che è una cifra dell’opera felliniana. E poi ci sono Giacomo Casanova e Franz Kafka (un viaggio lungo cinquantacinque anni, dal Processo dello scrittore boemo del 1914/1915 a La città delle donne del 1980). E ancora Edgar Allan Poe ispiratore sublime di Tony Dammit, mentre qui e là fanno capolino compagni d’ inquietudine non proprio marginali.

Un libro eccellente, questo di Isabella Cesarini, che eccita suggestioni e memorizza richiami lontani, che si spinge, per la prima volta credo, nell’esegesi delle fonti felliniane al fine di immettere il lettore nella clausura in cui il regista approntava le iridescenti metafore della modernità insaporite dallo spirito corrosivo, distaccato, apparentemente scontroso dell’uomo che aveva fatto della sua stessa vita un’opera d’arte.

Riprendo Pessoa. Apro Il libro dell’inquietudine, firmato dal suo eteronimo più noto, Alvaro de Campos, e leggo: «Io non ho fatto altro che sognare. È stato questo, e solo questo, il senso della mia vita interiore. I più grandi dolori della mia vita si attenuano quando, aprendo la finestra che dà dentro di me, posso dimenticare me stesso alla vista del muso movimento».

Credo che Fellini tra le magie ed i sogni di Cinecittà – il suo paradiso terrestre e forse anche quello celeste o almeno scambiato per esso -, abbia dimenticato se stesso rinchiudendosi in un confortevole edificio nel quale letteratura, ricordi, psicoanalisi e sentimenti hanno danzato al ritmo delle musiche che maggiormente gli sembravano consone a sottolineare le dinamiche poetiche e spirituali cui dava vita.

«Quello di Federico Fellini» conclude la Cesarini, al culmine di una vibrante e scintillante disamina tra le foglie vive del bosco di enigmi felliniani, «è un mondo inconsueto, ossessivo, morboso, sempre scagionato dalla deformazione fantastica. […] penetrare nel suo lavoro significa attraversare l’inconscio di un uomo epico».

Lei, Isabella Cesarini, è riuscita nell’impresa salendo e scendendo – ardimentosamente come ho scritto all’inizio – i molti scalini di un edificio sontuoso eppur fragile, imponente, ma fatto di cartapesta, inabitabile come lo sono i sogni eppure ospitale, in grado di accogliere tutte le inquietudini. Un edificio irreale, insomma, nel quale la materialità non vince lo stato d’animo ma ne rimane soggiogata. La forza della fantasia è più dura di potenti macchine da guerra: queste deperiscono, quella rinasce e si rinnova con il carburante dell’intelligenza.

Il canone felliniano è in questa semplice, tangibile, perfino banale certezza su cui possono reggersi finanche edifici fantastici.

*Edificio Fellini. Anime e corpi di Federico di Isabella Cesarini (prefazione di Gennaro Malgieri, pp. 160, euro 14, editore Le Flaneurs)