In origine epica e letteratura erano un tutt’uno. Si pensi ad Omero, Virgilio, Ariosto, Tasso. Poi, nel Cinquecento, molte cose si eclissarono. Così anche l’epica s’inabissò e come fiume carsico proseguì sotterranea, fino a quando non riemerse prepotente nel nord Europa a metà Novecento, dopo essersi riaffacciata per un attimo al di là dell’Atlantico con Melville e la sua balena bianca Moby Dick. Scritto a più riprese tra il 1937 e il 1949, Il Signore degli Anelli fu pubblicato in tre volumi tra il 1954 e il 1955. Con John Ronald Reuel Tolkien l’epica è tornata in auge, si è fusa con il fantastico generando il cosiddetto fantasy, che è appunto l’epica ai tempi della civiltà secolarizzata ed iper-tecnologica.

Eppure, sottolinea Andrea Monda in questa sua appassionata ed originale rilettura dell’opera tolkieniana, lo scrittore britannico nato in Sudafrica rivoluzionò, grazie all’invenzione degli Hobbit, schemi e immaginario della tradizione epico-fantastica. Nel Signore degli Anelli il viaggio è sì motivato e finalizzato ad una quest, una ricerca, con la fondamentale differenza che «viene intrapreso non per conquistare ma per rinunciare» (p. 40). Spiega opportunamente Monda:

il tesoro lo hanno già: Bilbo, che ha l’anello, lo dà subito a Frodo. I protagonisti hanno già il talismano del potere; devono fare un grande viaggio, difficilissimo e pericoloso, non per prendere, ma per perdere; non per allungare le mani, ma per toglierle; non per affermare sé stessi, ma per rinnegare sé stessi. Per rinunciare, o meglio, per condividere: per mettere il potere al servizio di tutti (ibid.).

Ed ecco che per questo tipo di intrapresa serve un diverso tipo di eroismo, per cui gli Hobbit, alcuni di essi, sono perfettamente adeguati. Non il Superuomo nietzschiano fa al nostro caso, in verità a nessuno, visto che promette il Paradiso in terra e regala solamente l’Inferno della distruzione e dello svuotamento di senso, quanto piuttosto c’è bisogno di quel mezzo uomo che è l’Hobbit. L’eroe tolkieniano ha qualcosa del santo, osserva Monda, il quale, sulla scorta di una riflessione maturata dal teologo Jean Daniélou, precisa il punto e aggiunge: «Frodo è l’eroe incompiuto, è l’eroe cristiano, è il santo. […] la differenza sta nel fatto che l’eroe ci mostra ciò di cui l’uomo è capace; il santo ci mostra ciò di cui è capace Dio. C’è una bella differenza» (p. 47).

Inoltre è nella compagnia (dell’Anello) che l’eroismo si manifesta, mai come gesto isolato di un singolo. L’unione fa la forza (anche perché su nove componenti, quattro sono Hobbit). Sauron, l’Oscuro Signore di Mordor è ossessionato dal «suo unico pensiero», l’anello, e «concepisce soltanto la logica del potere, che è la sua grande forza e insieme la sua infinita debolezza» (p. 43). Gli Hobbit, come i santi, hanno una sola virtù, quella di non sapere ma di avvertire che sono parte di un disegno più grande di loro, di una Provvidenza alla quale si affidano. La loro cecità è solo apparente, perché lasciandosi condurre giungono a vedere veramente, così si meravigliano e si commuovono. Centrale, in tal senso, l’incontro tra Frodo e Gollum, il loro reciproco riconoscimento, la comprensione che ciascuno dei due finisce per avere dell’altro specchiando nel pensiero altrui i propri limiti, le proprie colpe, le proprie nostalgie.

Ulisse viaggia per tornare a casa, gli Hobbit per lasciare la loro casa, proprio come Abramo. Eppure rispondono con prontezza alla chiamata. Ciò accade perché sono umili, nel senso etimologico del termine, ovvero hanno a che fare con l’humus, con la terra. Da quella parola latina viene humilitas, così come humanitas. Gli Hobbit, come coloro che si convertono alla fede cristiana, sono creature rasoterra, che vivono con i piedi conficcati nel terreno e non si montano la testa. Il che non significa che siano infallibili, anzi. Tutto il contrario. Cadono, ma sanno rialzarsi. Grazie anche agli amici, fraterni. Da notare che «tutto è dimezzato in Tolkien, anche la Terra, perché nulla sulla terra è compiuto, il compimento è al di là, qui è un’avventura che ancora non si è realizzata del tutto» (p. 150).

Ma chi è il Signore degli Anelli? Monda si pone l’ardua domanda. Egli ritiene sia più corretto pensare che sia l’anello del potere e non Sauron. Del resto, il romanzo non racconta di Sauron, ma delle vicissitudini dell’anello. Ma che cos’è l’anello? Monda non ha una risposta definitiva, ma sottolinea giustamente come il suo passare di mano in mano crei scompiglio, in quanto inesorabile generatore di tentazione alla quale nessuno sa resistere. O meglio, vi è un’eccezione: Bilbo compie un gesto inedito che spezza la catena dei passaggi, interrompe cioè la logica con cui l’anello cambia padrone (più correttamente, servo). Lo dona infatti al nipote Frodo. «Non siamo mai veramente padroni di qualcosa, se non riusciamo a condividerla e a donarla agli altri», commenta Monda (p. 56). A cogliere la peculiare forza degli Hobbit è Gandalf, il quale riconosce in loro creature dolci come il miele e resistenti come le radici degli alberi secolari. Gli Hobbit «sono stupendi perché obbediscono», osserva Monda, ed è questo «un concetto inattuale, urticante per la sensibilità contemporanea, ma Tolkien tra le righe della sua saga ci mostra che essere capaci di ob audire, di mettersi in ascolto, anche se questo porta a rinnegare un po’ la propria vita, significa salvarsi e vivere con pienezza» (p. 101). Aragorn incarna invece l’eroe classico, quasi obbligato a percorrere la via della guerra e del conflitto aperto contro Sauron.

In conclusione, il capolavoro di Tolkien «è un libro sulla decisione, sulla scelta, sulla responsabilità e sulla libertà, un libro che parla di noi uomini» (p. 78). È un libro cristiano e cattolico, dove sullo sfondo, come Provvidenza, si staglia Dio, il quale è sempre con noi, ci accompagna. Non risolve i problemi, ma non lascia mai soli gli uomini, se questi sanno porsi in ascolto, se nutrono fiducia. Resta comunque il rischio, la scommessa della scelta, a cui in modo ricorrente i componenti della Compagnia dell’Anello sono sottoposti. Il Signore degli Anelli, secondo le parole del suo stesso autore, non può essere definito semplicemente «come una lotta fra il bene e il male, dove tutti i buoni sono buoni e tutti i cattivi sono cattivi» (cit. a p. 83). Se così fosse, non avrebbe spazio il più cattolico dei dilemmi, quello del libero arbitrio. Il capolavoro di Tolkien abbonda in tal senso. Come Monda porta ad esempio, Gandalf è il grigio, perché «è teso, nel senso che è conteso, combattuto nella scelta tra il nero e il bianco; è l’essere uomo libero di scegliere» (p. 89). Anche gli Elfi non sono completamente buoni, ossia non sono esenti da tentazioni, dalla possibilità di perdersi.

Chi ha forse colto moltissimo del senso più profondo del capolavoro di Tolkien è stato il suo amico C.S. Lewis, il quale, nel saggio Il cristianesimo così com’è (1952; titolo originale: Mere Christianity, il “mero” cristianesimo, ossia inteso nei suoi principi di base, ridotto all’osso), scrive che la religione del Dio fattosi uomo

concorda col dualismo nell’affermare che l’universo è in guerra, ma non crede che sia una guerra tra forze indipendenti, crede che sia una guerra civile, una ribellione e che noi viviamo in una parte dell’universo occupato dai ribelli. Un territorio occupato dal nemico, ecco cos’è il cristianesimo: è la storia di come un re giusto sia venuto sulla Terra in incognito, chiamandoci tutti a partecipare a una grande campagna di sabotaggio (cit. pp. 105-106).

Con questi puntuali rimandi e collegamenti, Monda ci ricorda quanta epica abiti e vivifichi Il Signore degli Anelli, opera che, come scrisse lo stesso Tolkien in una lettera, «parla della morte, dell’immortalità e delle scappatoie: la longevità e la memoria» (cit. a p. 145). A centotrent’anni dalla nascita dello scrittore britannico, celebrando il suo capolavoro, parliamo dunque di noi, della nostra condizione di uomini e donne del 2022. Buon compleanno Tolkien. (da ilpensierostorico.com)

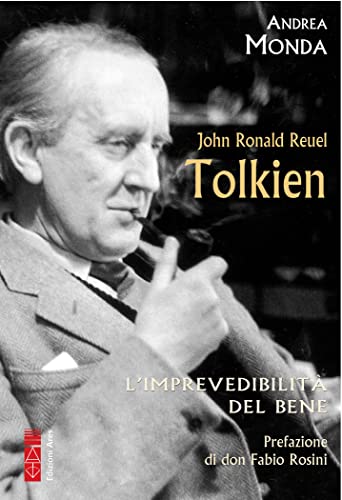

*John Ronald Reuel Tolkien. L’imprevedibilità del bene di Andrea Monda, pref. di don F. Rosini, Edizioni Ares, Milano 2021, pp. 160, € 13,50.